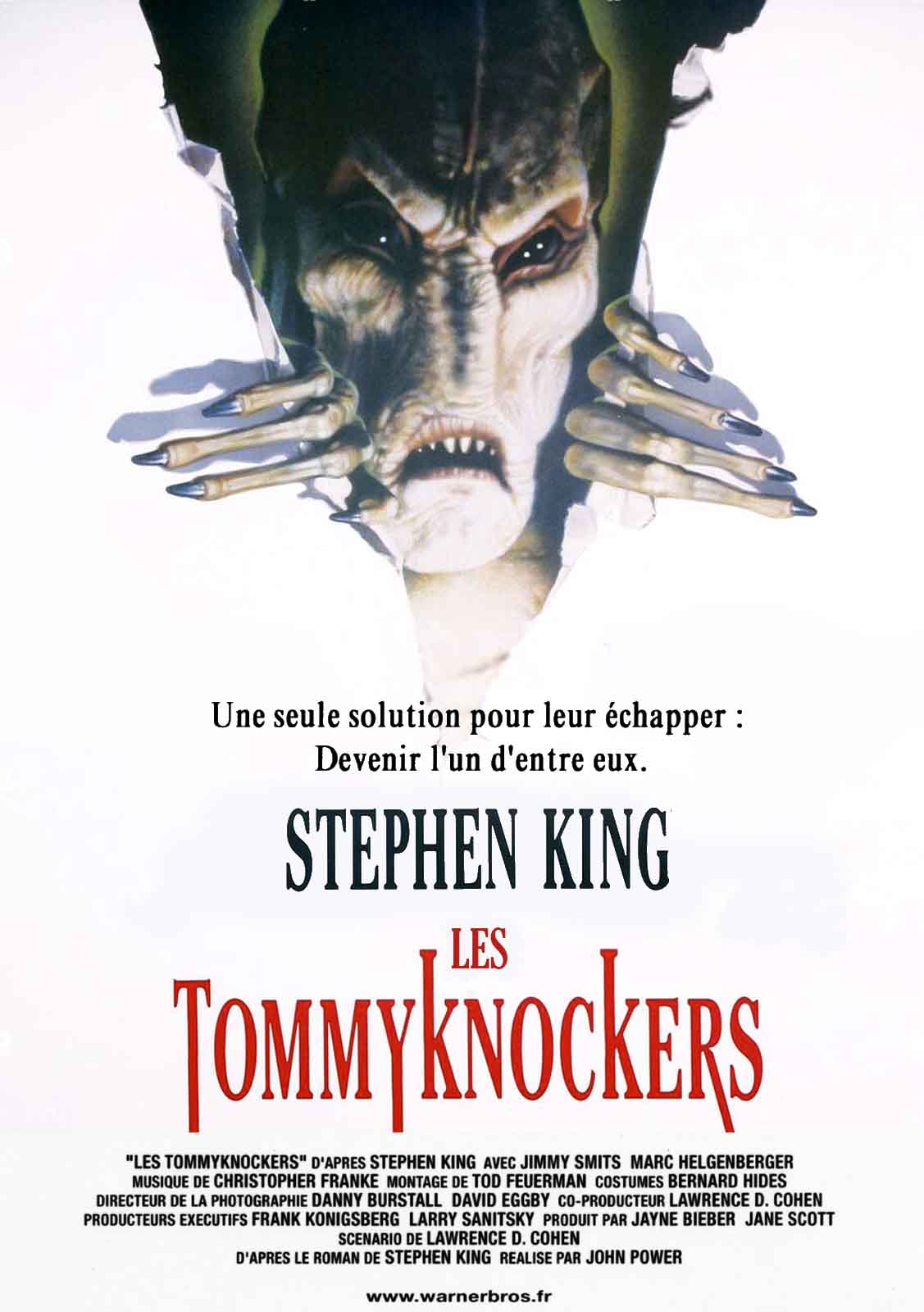

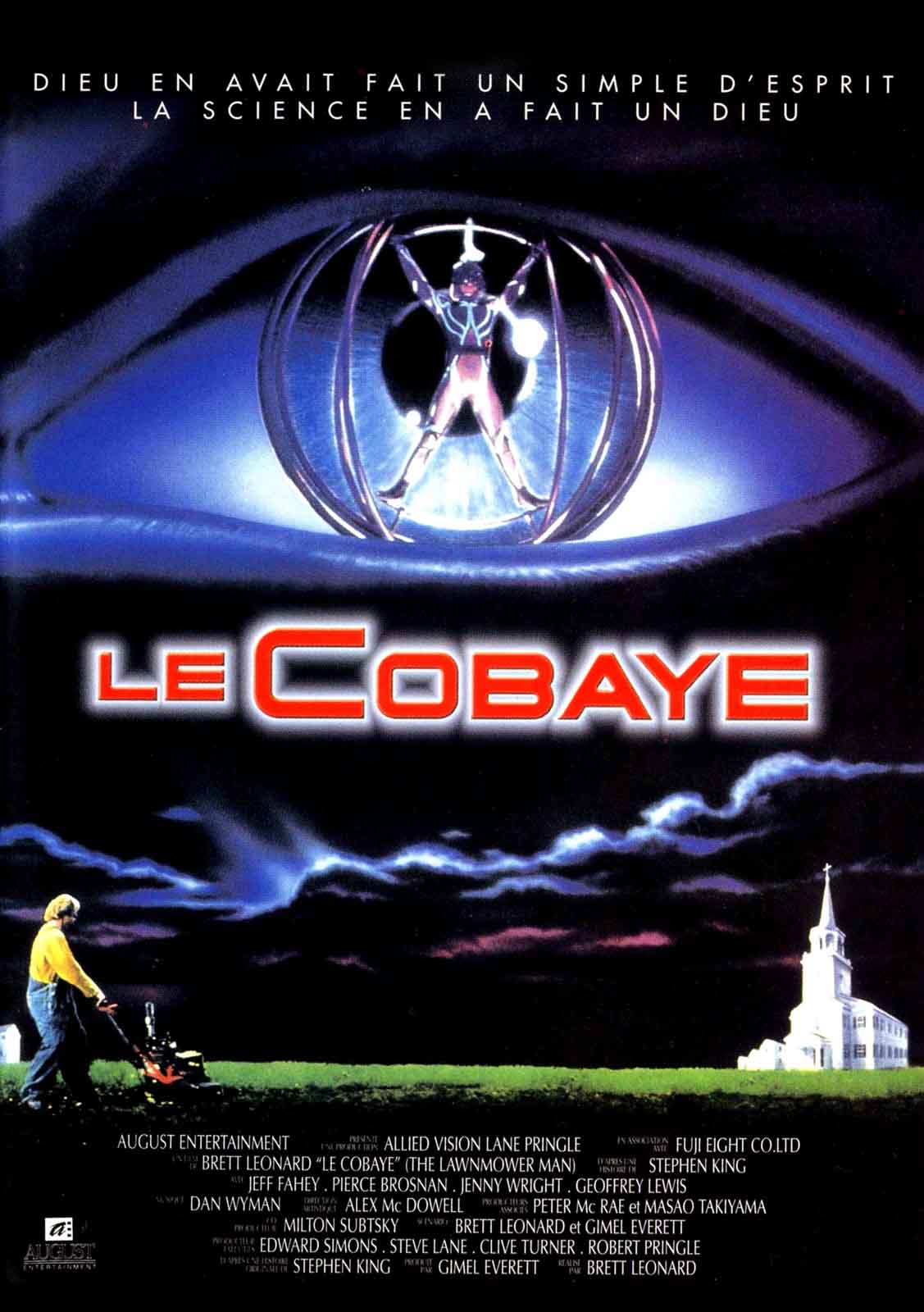

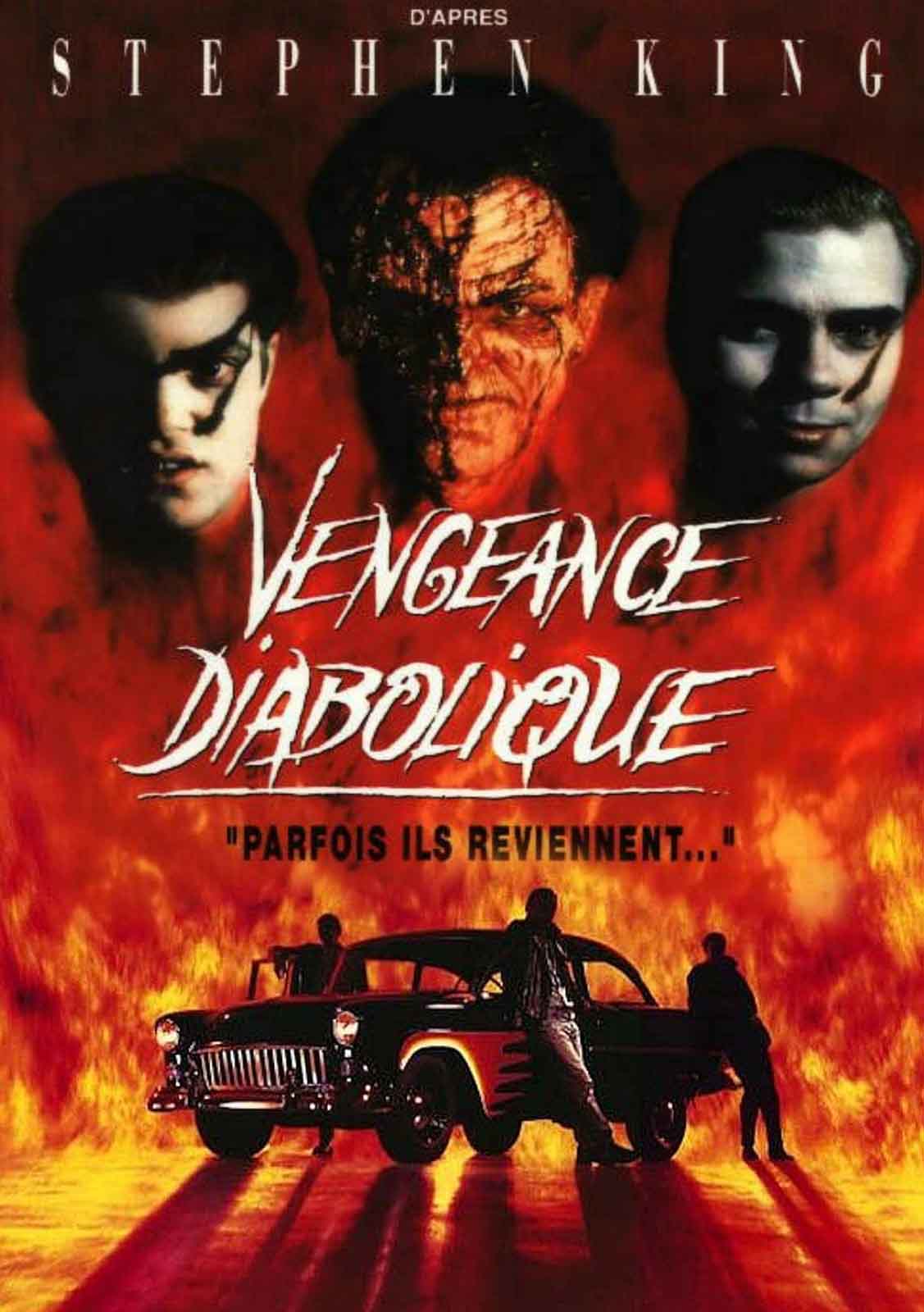

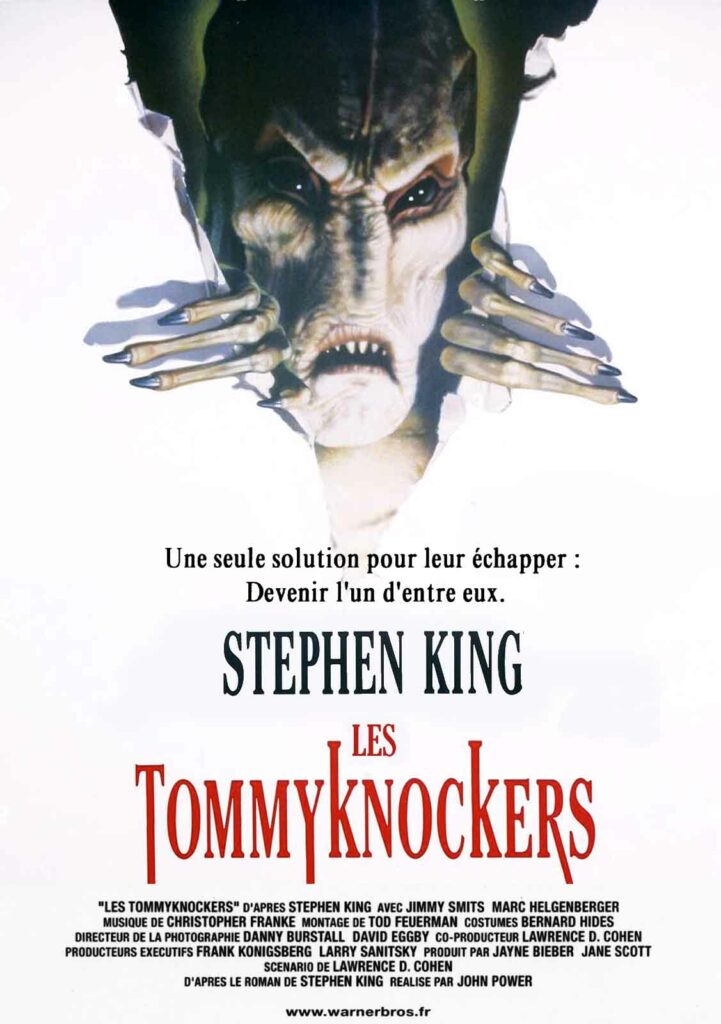

Une invasion extra-terrestre étrange imaginée par Stephen King et déclinée dans un long téléfilm pas vraiment convaincant

THE TOMMYKNOCKERS

1993 – USA

Réalisé par John Power

Avec Jimmy Smits, Marg Helgenberger, Leon Woods, E.G. Marshall, Joanna Cassidy, Traci Lords, John Ashton, Cliff de Young

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA STEPHEN KING

Très satisfaite par le succès du long téléfilm Ça de Tommy Lee Wallace, la chaine ABC décide de lancer trois ans plus tard l’adaptation des “Tommyknockers“, un roman que King écrivit au cours de l’été 1986. Prise pendant l’écriture de “Misery“, la décision d’interrompre définitivement sa dépendance à l’alcool et la drogue est appliquée par l’écrivain juste après la publication des “Tommyknockers“, avec l’aide d’une épouse qu’il a toujours considérée comme son alliée la plus précieuse. De fait, ce récit d’invasion extraterrestre influençant le comportement des humains jusqu’à annihiler leur volonté permet à King de raconter sa propre addiction en utilisant le miroir déformant de la science-fiction.

On trouve aussi dans “Les Tommyknockers“ l’influence de L’Invasion des Profanateurs de Sépulture, Stephen King ayant été autant impressionné par le roman de Jack Finney que par les films de Don Siegel et Philip Kaufman. C’est Lawrence D. Cohen (Carrie, Ça) qui en écrit l’adaptation sous forme d’un téléfilm de deux fois 90 minutes. Tourné en Nouvelle-Zélande, Les Tommyknockers s’intéresse à un certain nombre d’habitants de la petite ville de Haven : le petit garçon attaché à son grand-père féru de magie, la femme flic qui collectionne les poupées, le facteur qui trompe sa femme avec la jolie postière, le poète alcoolique et son épouse écrivain. Un jour, cette dernière découvre dans les bois une pierre lumineuse émettant une sorte de flux d’énergie verdâtre. Poussée par la curiosité, elle entreprend de déterrer l’objet, exhumant une sorte de sanctuaire en marbre.

Le rouge à lèvres laser de Traci Lords

Petit à petit, le comportement de tous ceux qui ont été en contacts avec cet objet change. Pleins d’énergie, doués de connaissances instinctives soudaines en ingénierie, ils fabriquent des machines mues par l’énergie verte venue d’ailleurs : un appareil à faire des tours de magie, une machine qui écrit seule les romans, une trieuse de courrier, un bouton de télévision qui électrocute un mari infidèle, un engin qui fabrique les sandwiches, un dispositif à faire briller l’argenterie… Face à cette profusion de gadgets abracadabrants, la suspension d’incrédulité du public est sérieusement mise à mal. Plus les paisibles citoyens de Haven se muent en émules de Géo Trouvetou, moins le film parvient à nous convaincre. Certains des « infectés » se mettent à développer des capacités de télépathie, d’autres perdent leurs dents, voient leur peau se desquamer et leurs yeux se cercler de cernes noirs. En un mot : ils « transmutent ». Bientôt toute la ville se retrouve sous l’influence de l’énergie verte et n’a plus qu’un mot en tête : « Tommyknockers ». Le film multiplie les séquences bizarres, comme celle de l’attaque des poupées dans le commissariat, puis vire carrément à la série Z lorsque la postière campée par Traci Lords désintègre deux policiers avec son bâton de rouge à lèvre tirant des rayons laser verts ! Le climax nous transporte au cœur du vaisseau spatial enfoui sous le sol, où gisent dess extraterrestres atrophiés bien peu crédibles. Les Tommyknockers est donc un ratage assez global, malgré les nombreux talents ayant présidé à son élaboration.

© Gilles Penso