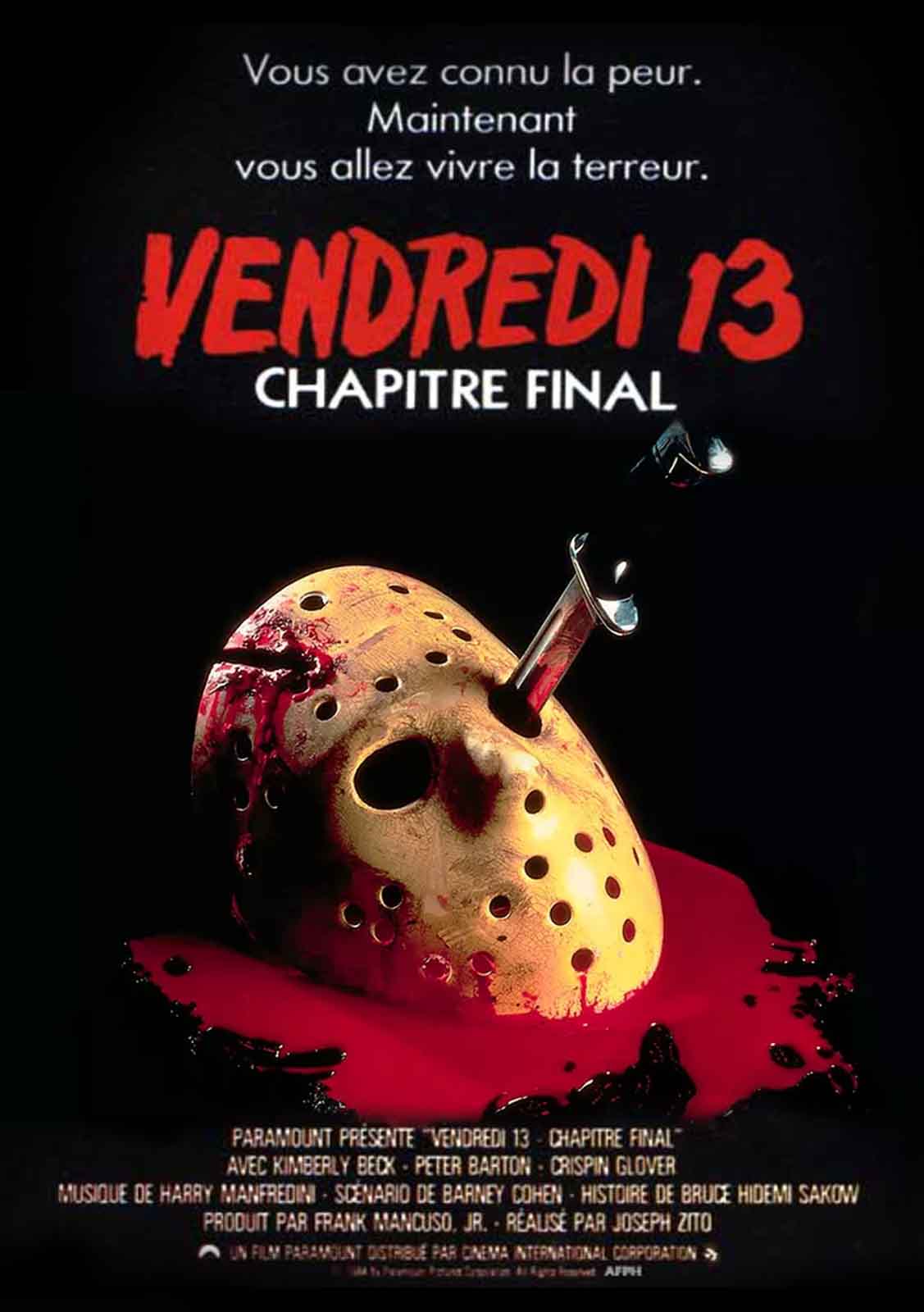

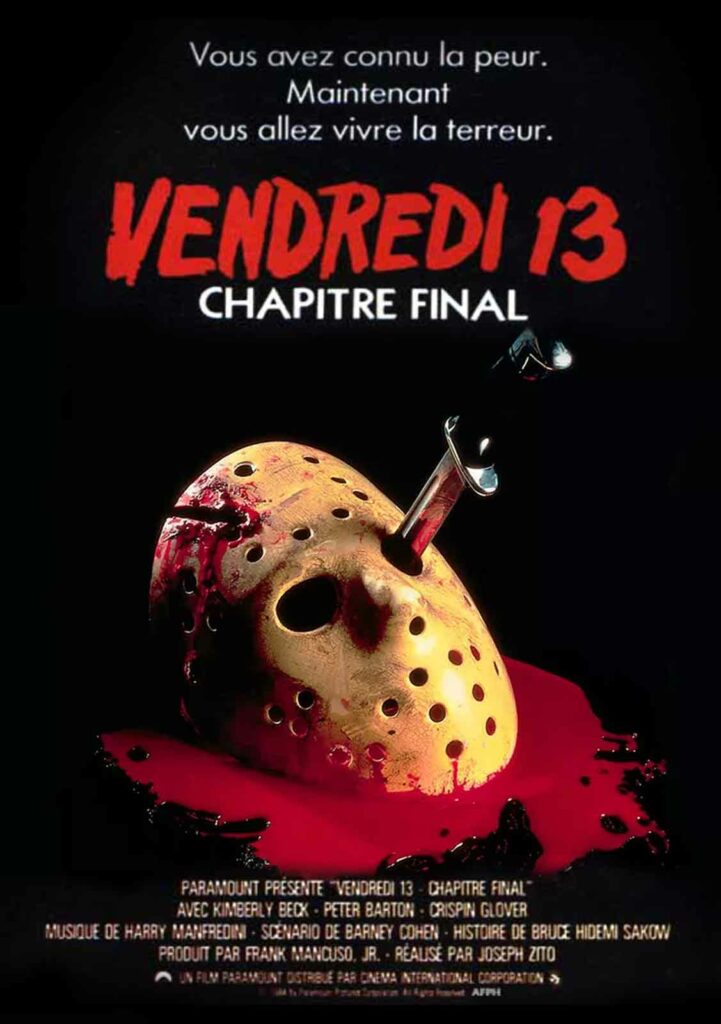

Le quatrième volet de la saga Vendredi 13 est loin d'être le dernier, contrairement à ce que clame son sous-titre mensonger

FRIDAY THE 13TH THE FINAL CHAPTER

1984 – USA

Réalisé par Joseph Zito

Avec Kimberley Beck, Corey Feldman, Erich Anderson, Barbara Howard, Crispin Glover, Lawrence Monoson, Ted White

THEMA TUEURS I SAGA VENDREDI 13

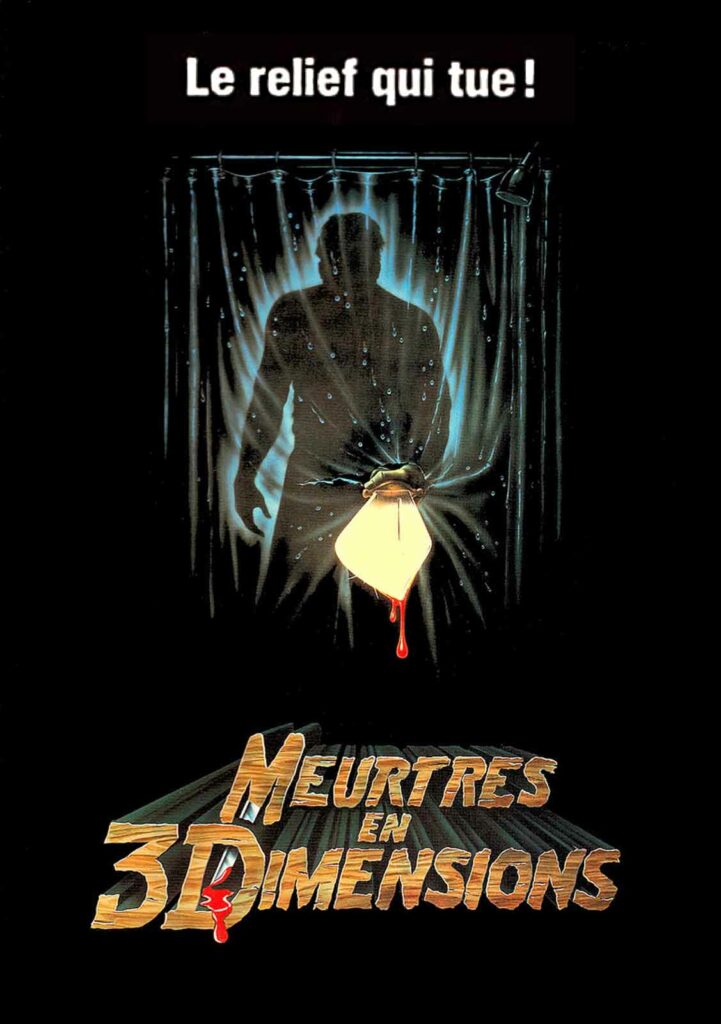

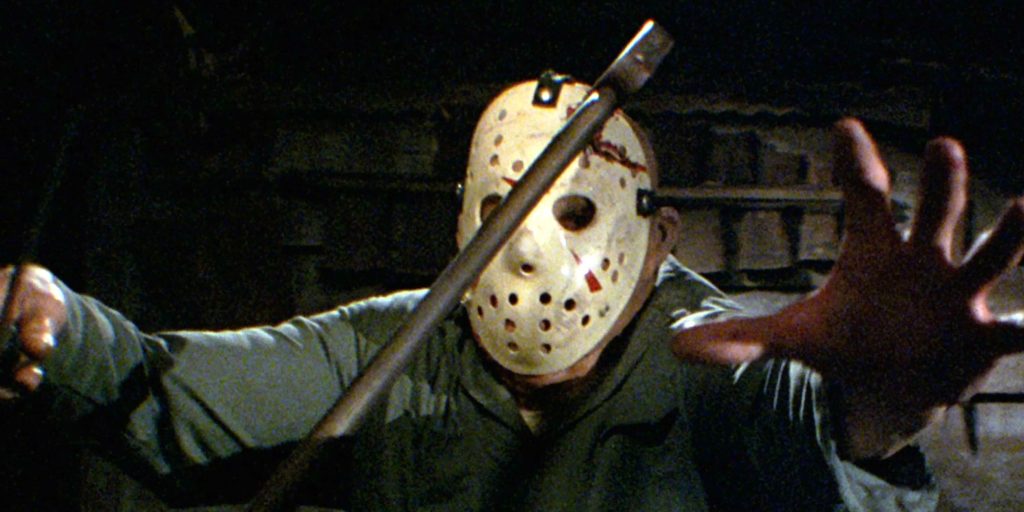

En sous-titrant « chapitre final » ce quatrième épisode de la saga Vendredi 13, le producteur Frank Mancuso Jr souhaitait réellement en découdre une bonne fois pour toute avec Jason Voorhees. D’où un prégénérique mixant en un habile montage les moments forts des trois opus précédents, et le retour de Tom Savini aux effets spéciaux, histoire de boucler définitivement la boucle. Le film démarre sur le lieu du massacre survenu dans Meurtres en trois dimensions. La police y découvre onze cadavres, dont celui de Jason aussitôt transporté à la morgue. Evidemment, notre croquemitaine n’est pas vraiment mort, et lorsqu’il assiste aux ébats d’un couple d’infirmiers, une étincelle de vie le ranime (souvenir de sa noyade due aux coucheries de ses anciens moniteurs de colonie de vacances ?). Après le meurtre gratiné des deux tourtereaux en blouse blanche (une décapitation à la scie et un éventrement au scalpel), Jason retourne du côté de Crystal Lake, se fait la main avec une auto-stoppeuse corpulente (d’un coup de couteau en travers de la gorge) puis s’intéresse de près à un groupe de jeunes qui, comme par hasard, sont venus s’installer dans le coin pour festoyer, se saouler, se baigner nus dans le lac et forniquer comme des bêtes.

Parmi ces têtes à claque, on repère Crispin Glover, dont le talent allait éclater l’année suivante dans Retour vers le futur, et qui nous livre ici, le temps d’une brève scène musicale, une chorégraphie digne d’entrer dans les annales ! Le film met également en scène Tommy Jarvis, un petit garçon incarné par Corey Feldman (vu la même année dans Gremlins) qui vit dans le coin avec sa mère et sa sœur et dont le personnage semble s’inspirer des propres souvenirs d’enfance de Tom Savini, puisqu’il passe son temps à fabriquer d’impressionnants masques de monstres en latex ! Un dernier protagoniste se joint à la petite équipe : un jeune homme soucieux de venger la mort de sa sœur, tuée par Jason, et bien décidé à occire l’indestructible assassin.

Beaucoup de vitres cassées

La routine habituelle du scénario s’assortit d’incohérences hallucinantes. Jason massacre ainsi tout ce qui passe à sa portée, dans la maison occupée par les jeunes, avec un vacarme épouvantable (il jette même une fille à travers une vitre jusqu’à ce qu’elle atterrisse avec fracas sur le toit d’une voiture) mais personne ne semble s’en rendre compte… D’ailleurs, tout le monde prend un malin plaisir à passer à travers les vitres dans ce film, y compris les chiens ! Quelques idées sont empruntées ailleurs (le téléviseur fracassé sur la tête du tueur, une scène visiblement inspirée par Mother’s Day) et la musique d’Harry Manfredini continue tranquillement d’imiter celle de Bernard Herrmann à grands coups de violons stridents. Rien de bien neuf dans ce quatrième volet, en définitive, si ce n’est une certaine montée en puissance du point de vue du gore et de l’érotisme, sans qu’il n’y ait pour autant de quoi défrayer la chronique. Comme le titre le laisse imaginer, Jason meurt bien à la fin du film. Mais avec près de 33 millions de dollars de recette (pour un investissement d’un million huit), il eut été dommage de tuer la poule aux œufs d’or. Sa résurrection fut donc célébrée dès l’année suivante.

© Gilles Penso

Partagez cet article