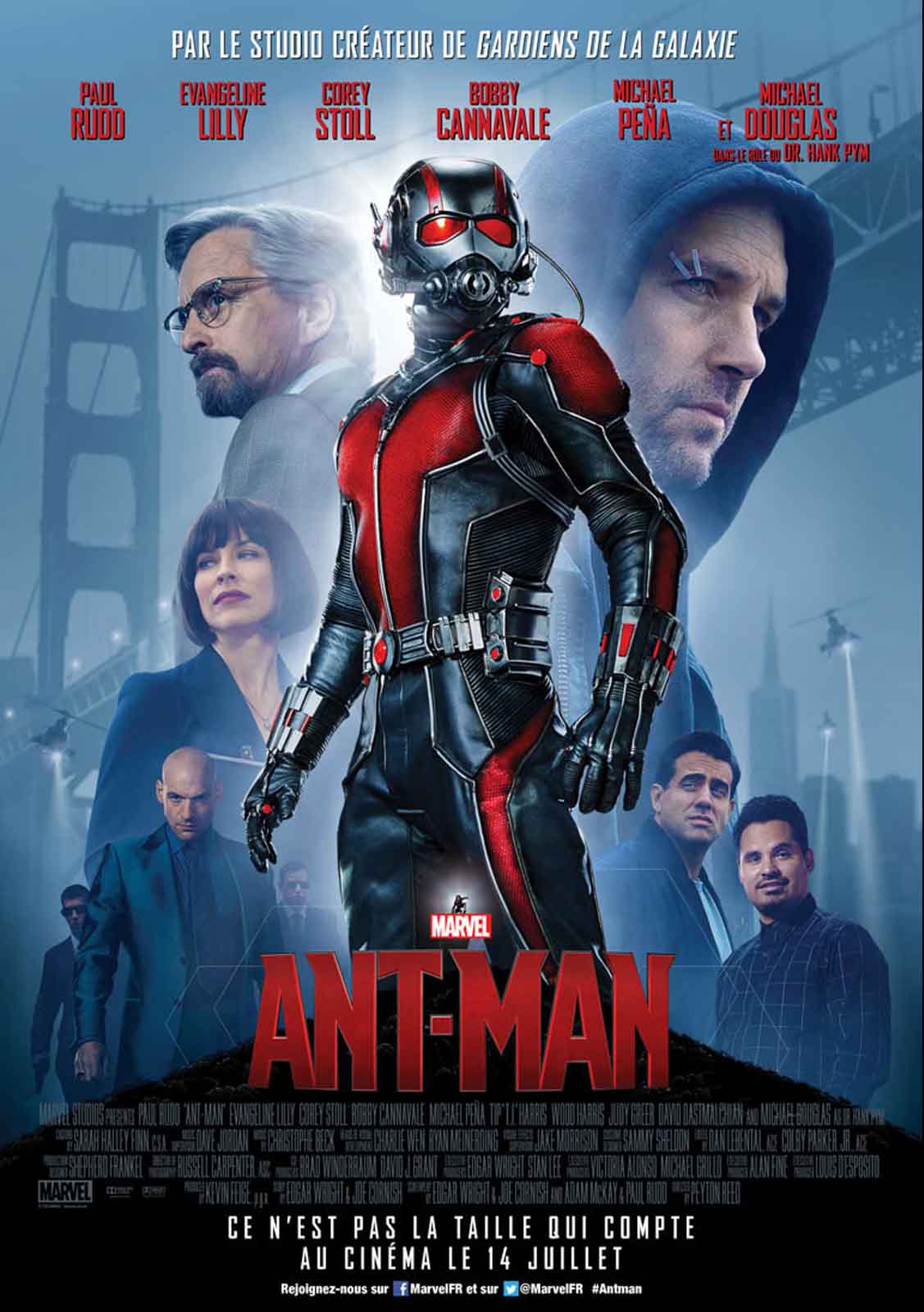

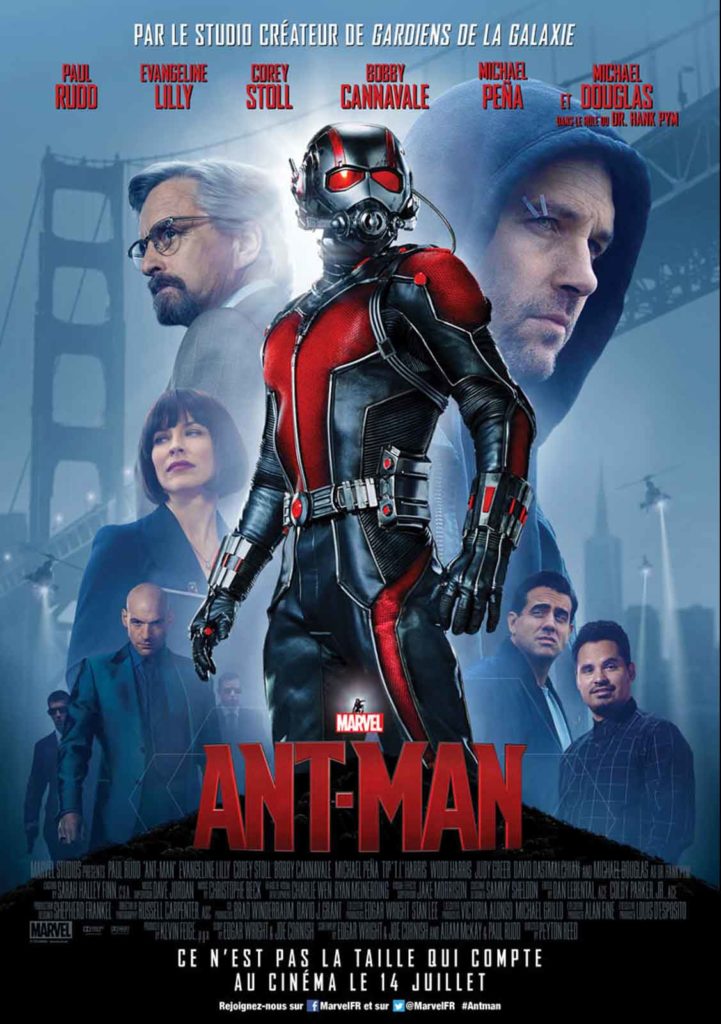

Le plus petit des Avengers se lance dans une aventure à mi-chemin entre Mission Impossible et L'Homme qui rétrécit

ANT-MAN

2015 – USA

Réalisé par Peyton Reed

Avec Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Hayley Atwell, Michael Peña, Bobby Carnavale

THEMA SUPER-HEROS I NAINS ET GEANTS I SAGA AVENGERS I MARVEL

Distribué en salles trois mois après un Avengers : l’ère d’Ultron un peu indigeste marquant l’essoufflement du système Marvel, médiatisé par le départ de son réalisateur Edgar Wright pour cause de « différends artistiques » avec la production, Ant-Man ne partait pas gagnant. Sa réussite n’en est que plus remarquable. S’éloignant sciemment du schéma héroïque des Avengers, le cinéaste Peyton Reed nous dépeint un homme ordinaire et sans envergure dont le seul titre de gloire est sa capacité à cambrioler son prochain. Tout juste sorti de prison, incapable de s’occuper de sa famille, colocataire d’une poignée de malfaiteurs minables aux ambitions étriquées, Scott Lang (Paul Rudd) n’a pas vraiment l’étoffe d’un héros.

Le décalage entre sa situation précaire et sa destinée hors du commun est le moteur principal d’Ant-Man, qui permet non seulement d’appréhender cette histoire de costume rétrécissant avec un certain second degré mais aussi de trouver auprès de cet anti-héros un terrain d’identification idéal. Bardé de défauts et de faiblesses, Scott Lang est l’archétype du protagoniste cher à Stan Lee et nous évoque souvent Peter Parker, même si les deux personnages diffèrent par bien des aspects. Ainsi, alors que l’homme-araignée est un être solitaire, l’homme-fourmi travaille au sein d’une équipe menée par le scientifique Hank Pym, qui porta le costume avant lui et qui agit à ses côtés comme un mentor. Dans le rôle de cet aîné parfois dépité par le manque de maturité de son élève, Michael Douglas excelle. Sa fille Hope, interprétée par Evangeline Lilly, constitue l’autre pilier de cette équipe hors norme à laquelle s’adjoignent trois malfrats à la petite semaine.

Espionnage, comédie et science-fiction

Si les enjeux narratifs d’Ant-Man visent une fois de plus la préservation du monde libre, ses péripéties restent ancrées sur terre, d’autant que l’aventure prend vite les allures d’un « film de casse » à l’ancienne, en une sorte de mariage surprenant entre L’homme qui rétrécit et Mission impossible (la bande originale de Christophe Beck rendant régulièrement hommage à Lalo Schifrin). Le parti pris d’une intrigue plus proche de l’espionnage que de la science-fiction n’empêche nullement Ant-Man de se déchaîner en matière d’effets spéciaux, et ce dès le pré-générique, où Michael Douglas redevient quadragénaire par l’entremise d’un rajeunissement numérique incroyablement réaliste. Confiés à une dizaine de compagnies, les effets visuels permettent de donner corps aux multiples miniaturisations de Scott ou aux armadas de fourmis l’accompagnant dans ses missions. Certes, l’affrontement final d’Ant-Man avec une sorte de double monstrueux obéit à un lieu commun déjà présent dans Iron Man et L’Incroyable Hulk, mais une fois de plus Peyton Reed désamorce la séquence par un humour omniprésent, la situant au beau milieu d’un train électrique lancé à vive allure digne d’une aventure de Wallace et Gromit. Garni de morceaux d’anthologie et d’idées de mise en scène réjouissantes (les flash-back racontés en play-back par Michael Peña), Ant-Man est un spectacle délectable à l’issue duquel l’univers de Scott Lang finit par croiser celui des Avengers, prélude à un Captain America : Civil War très attendu.

© Gilles Penso

Partagez cet article