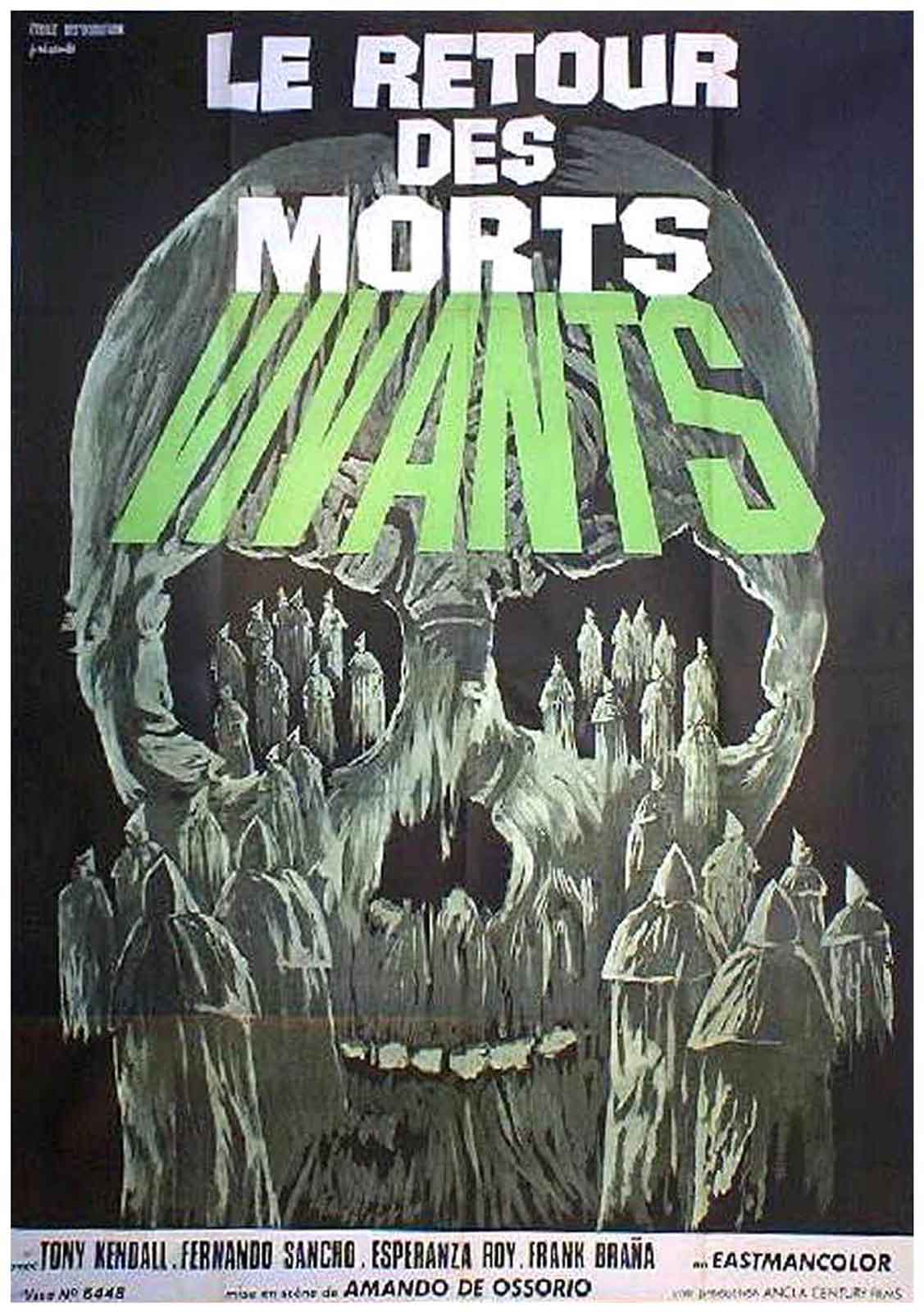

La troisième aventure des Templiers zombies d’Amando Ossorio se déroule dans un sinistre galion d’un autre âge…

EL BUQUE MALDITO

1974 – ESPAGNE

Réalisé par Amando de Ossorio

Avec Barbara Rey, Maria Perschy, Jack Taylor, Carlos Lemos, Manuel de Blas, Blanca Estrada

THEMA ZOMBIES I SAGA LES TEMPLIERS MORTS-VIVANTS

Suite de La Révolte des Morts-Vivants et du Retour des Morts-Vivants, ce Monde des Morts-Vivants nous présente deux jolis mannequins, Kathy et Lorena (Blanca Estrada et Margarita Merino), envoyés en mer à bord d’un canot pour une opération publicitaire organisée par le magnat de l’industrie nautique Howard Tucker (Jack Taylor). Le principe consiste à faire croire que les deux jeunes filles sont vraiment perdues en pleine mer du Nord mais qu’elles seront finalement sauvées grâce à l’endurance de leur embarcation. Mais Kathy et Lorena sont soudain enveloppées de brume et envahies par une chaleur presque tropicale. Au milieu de ce nuage inexplicable surgit soudain un galion espagnol qui semble dater du XVIème siècle. En les heurtant, le navire d’un autre âge crée une voie d’eau dans leur frêle canot et les oblige à monter à bord. Or à l’intérieur du galion, des cercueils s’ouvrent soudain, révélant des morts-vivants squelettiques et encapuchonnés, tandis que la bande originale se pare de chœurs masculins ténébreux. Alors que les zombies se lèvent lentement en grinçant, Kathy est pétrifiée de terreur. Étant donnée l’extrême lenteur de leurs déplacements, on comprend mal pourquoi la jeune femme ne prend pas la fuite au lieu de rester plantée face aux monstres en hurlant. Mais c’est l’une des nombreuses incohérences qu’il faudra accepter pour pouvoir entrer dans ce récit qui s’apparente finalement plus à un cauchemar qu’à une aventure réaliste.

La liste des victimes des Templiers d’outre-tombe s’apprête à s’allonger lorsqu’une petite équipe de secours part à la recherche des disparues. Noemi (Barbara Rey), colocataire d’un des deux mannequins, est la prochaine victime des morts-vivants. Les Templiers la décapitent, la coupent en morceaux et se repaissent de ses membres coupés et ensanglantés, révélant une nature anthropophage que nous ne leur connaissions pas. Monté à bord, un scientifique développe alors une théorie intéressante. Selon lui, le galion fantôme ouvre une porte vers une autre dimension d’où surgissent les zombies médiévaux. Leur seul recours consisterait donc à profiter du sommeil des créatures, qui regagnent régulièrement leurs cercueils comme des vampires, pour les jeter par-dessus bord…

La Danse Macabre

Point commun de tous les épisodes de la saga des Templiers zombies, la photographie et les décors du Monde des Morts-Vivants sont de toute beauté, notamment les inquiétantes coursives du vaisseau fantôme. Par ailleurs, un soin tout particulier est apporté à la bande son du film. La musique inquiétante d’Anton Garcia Abril se mêle aux bruits du vent, aux grincements du galion et à des osselets s’entrechoquant qui – réminiscence de « La Danse Macabre » de Camille Saint-Saens – évoquent les squelettes vivants prêts à fondre sur leurs victimes. Pour le reste, l’histoire s’avère assez répétitive et le climax, en forme d’incendie d’une toute petite maquette de bateau censée figurer le fier galion, n’a pas beaucoup d’emphase. Mais la vision finale des morts-vivants qui surgissent de l’eau puis arpentent sinistrement la plage s’avère particulièrement forte, et achève en beauté ce troisième épisode.

© Gilles Penso

Partagez cet article