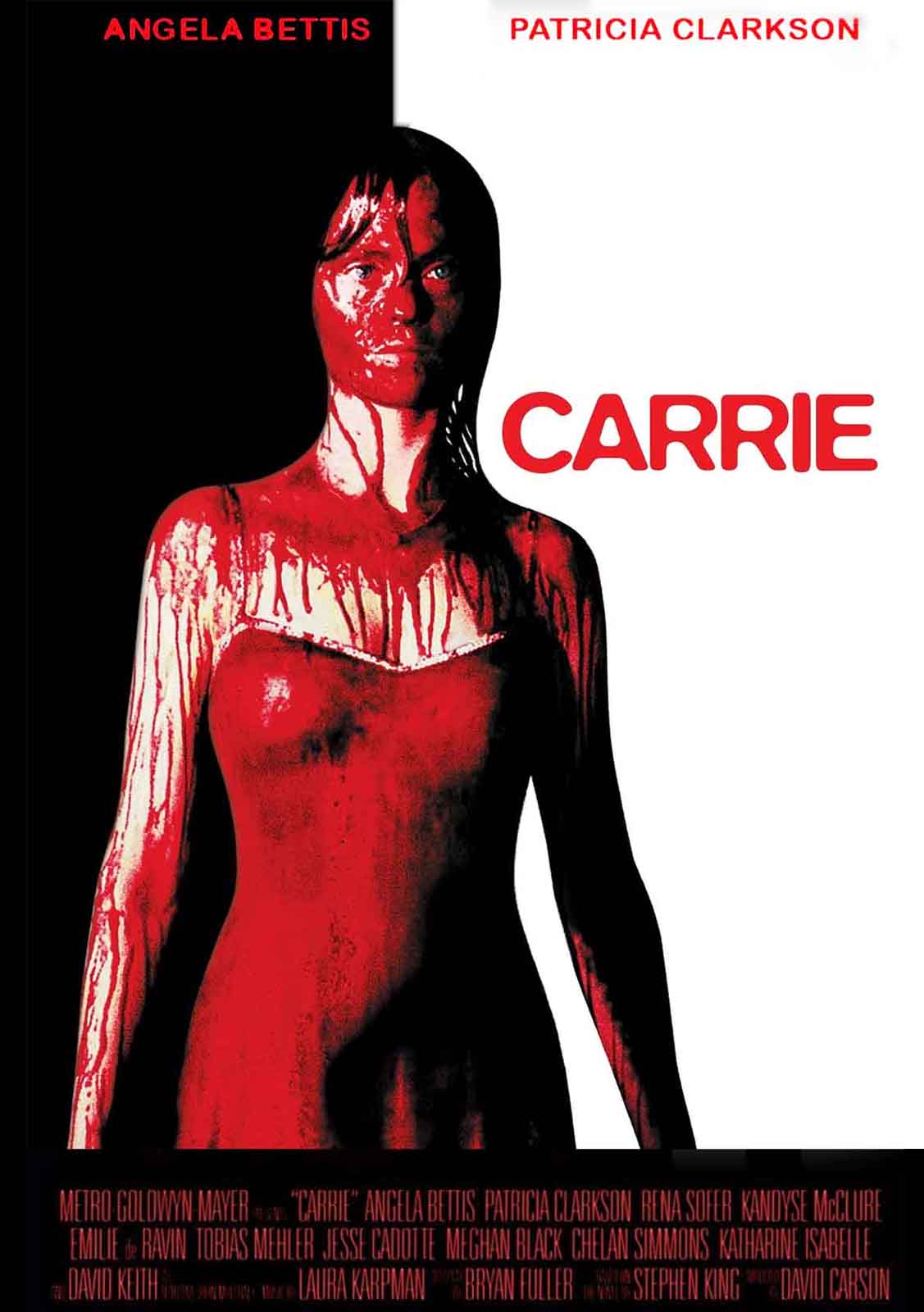

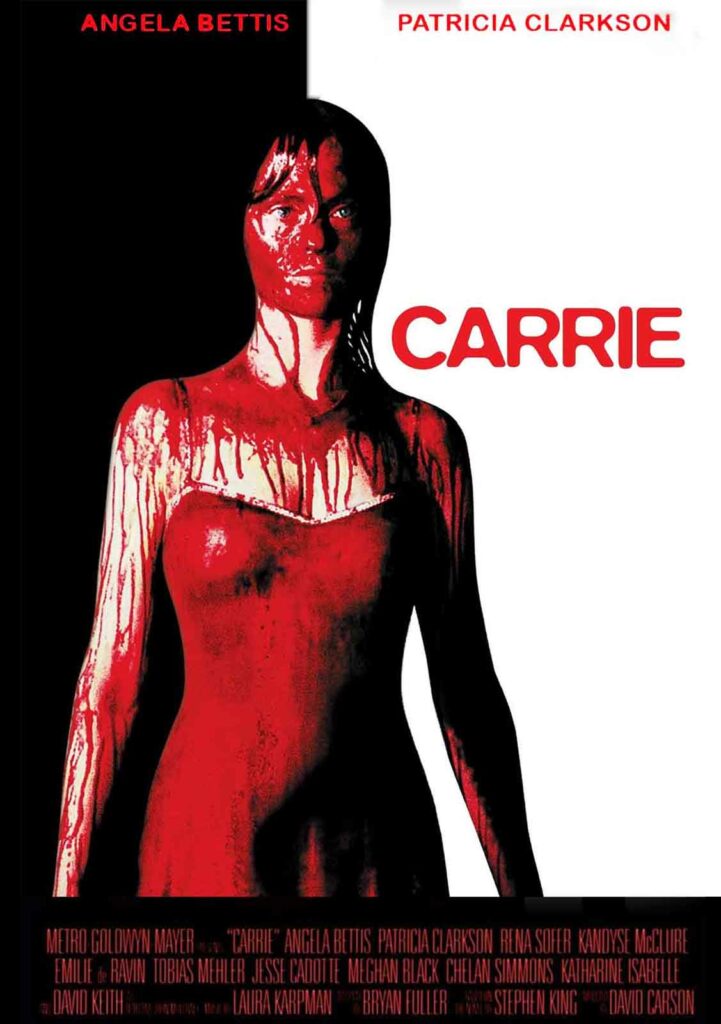

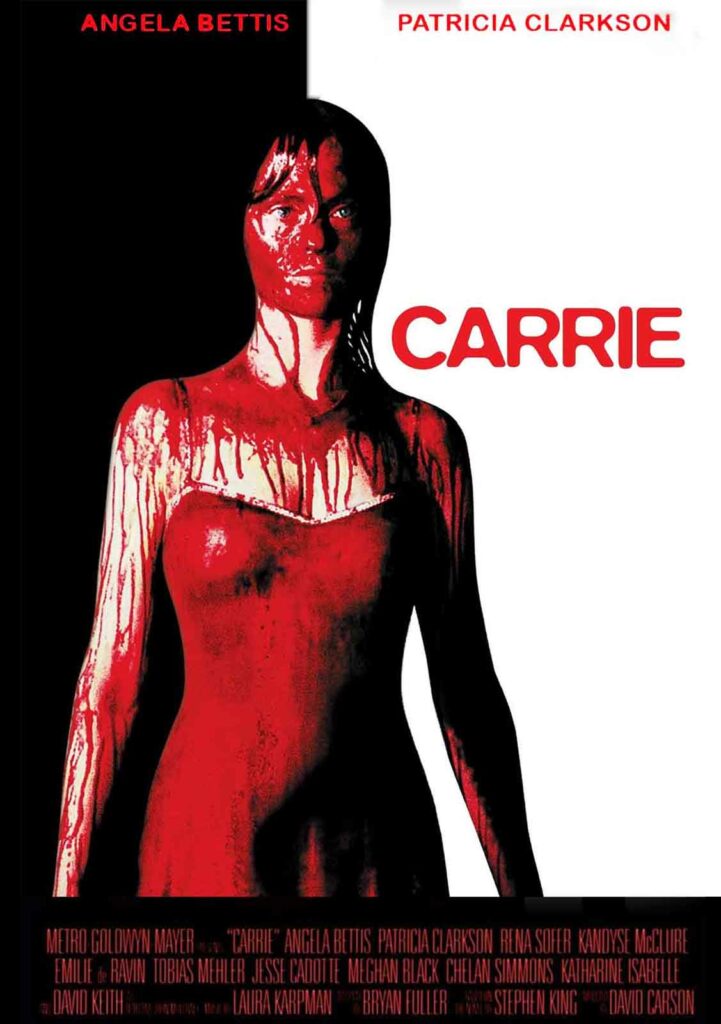

Une adaptation télévisée du classique de Stephen King, plus proche du roman que la version de Brian de Palma

CARRIE

2002 – USA

Réalisé par David Carson

Avec Angela Bettis, Patricia Clarkson, Rena Sofer, Kandyse McClure, Emilie de Ravin, Tobias Mehler, Meghan Black

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA STEPHEN KING

Avec Shining : les couloirs de la peur, Mick Garris avait prouvé qu’une adaptation cinématographique prestigieuse de l’œuvre de Stephen King n’empêchait pas la mise en chantier d’une autre version destinée au petit écran. Suivant cette voie, David Carson, réalisateur d’épisodes de Star Trek : la Nouvelle Génération, s’attaque à une adaptation très fidèle du roman « Carrie ». Si la trame reste proche de celle du film de Brian de Palma, deux ajouts importants sont à noter. Le premier est la narration en flash-back, s’appuyant sur le témoignage face aux policiers de Sue Snell (Kandyse McClure) et d’autres survivants du massacre. Le second est la pluie de météorites qu’on aperçoit furtivement pendant le générique et qu’on revoit de manière beaucoup plus spectaculaire au moment d’un flash-back racontant un épisode de l’enfance de Carrie.

La meilleure trouvaille de ce téléfilm reste l’attribution du rôle principal à Angela Bettis, qui se révélait la même année dans le glaçant May de Lucky McKee. Avec une sensibilité à fleur de peau, elle incarne à merveille cette jeune fille inadaptée, asociale, à la limite de la sociopathie, qui s’ouvre peu à peu au monde et révèle pendant la scène du bal une beauté qui reste fragile et timide. Son jeu corporel est étonnant. Ses regards, sa démarche et sa gestuelle la rendent à la fois touchante et inquiétante. Au cours d’une séquence mémorable, elle attend nerveusement son cavalier chez elle, dans sa robe de soirée, en faisant les cent pas pendant que tous le mobilier du salon est en lévitation autour d’elle. Au-delà de l’effet presque comique de cette situation, David Carson utilise intelligemment l’environnement physique de Carrie pour traduire son état mental.

La performance incroyable d'Angela Bettis

Partagez cet article