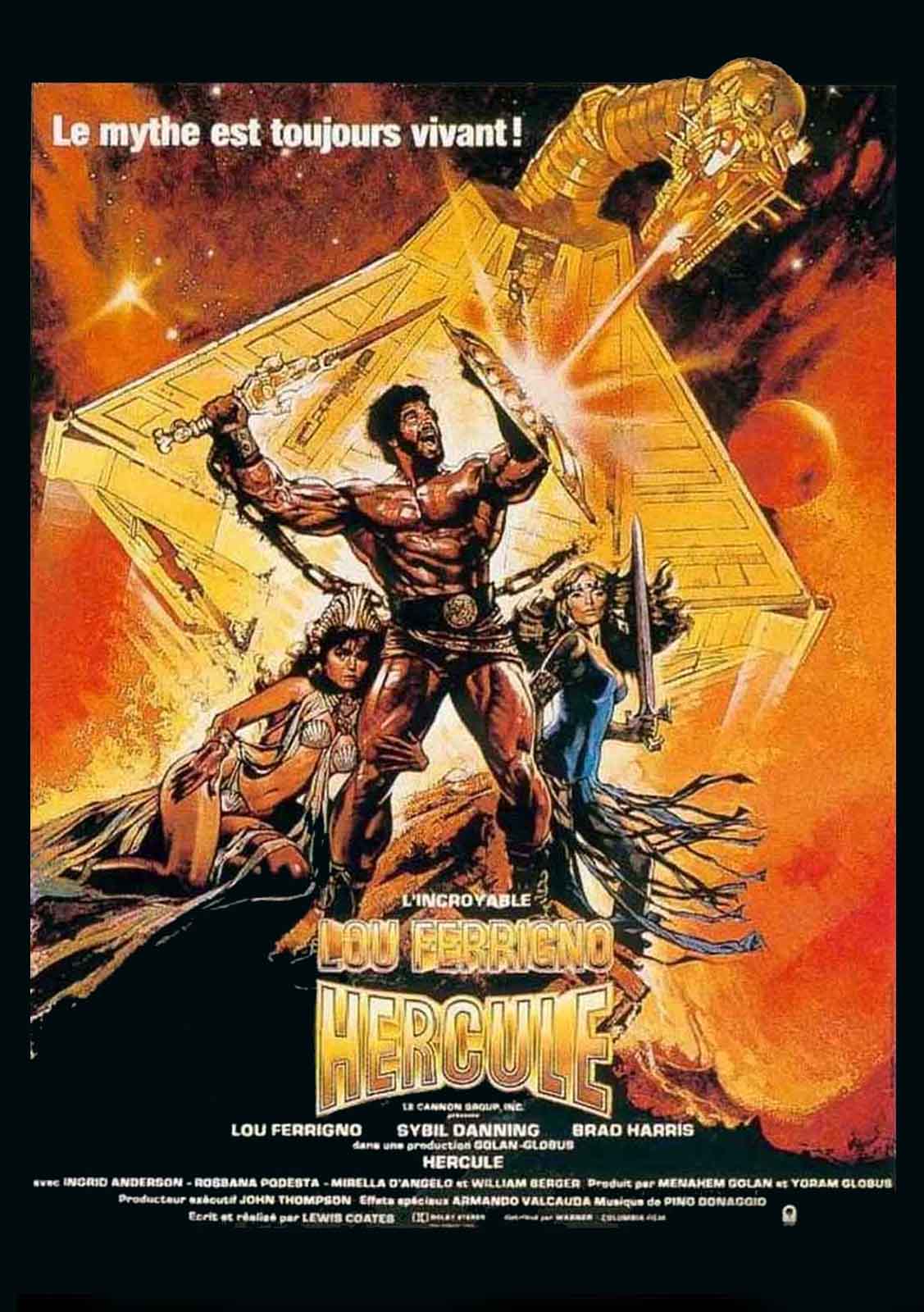

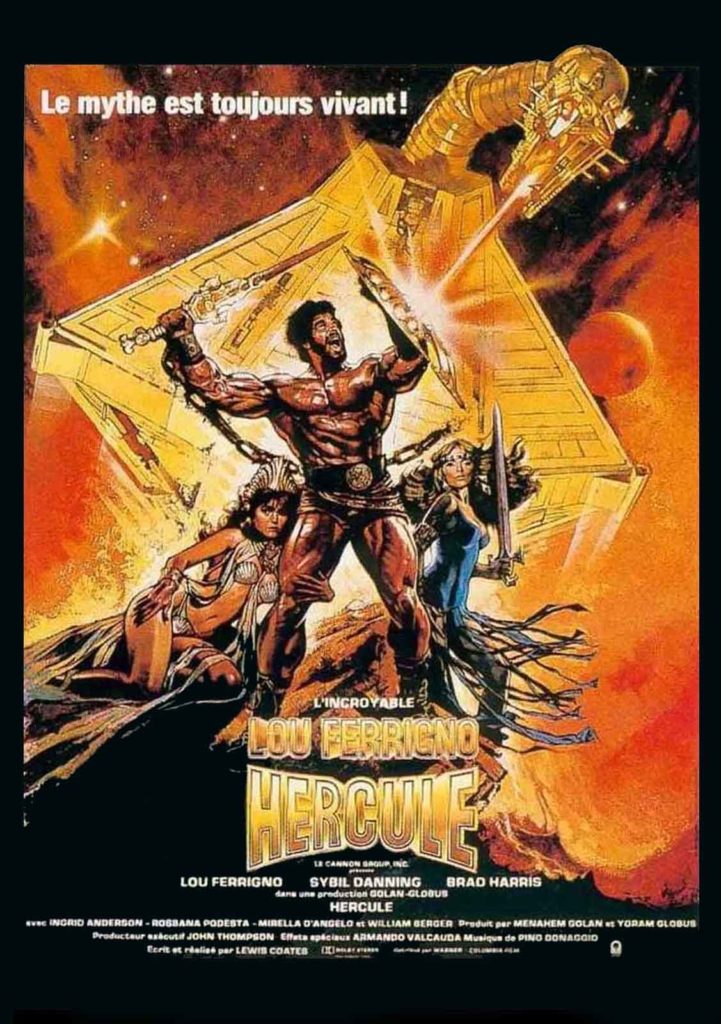

Le réalisateur de Star Crash confie à Lou Ferrigno le rôle du puissant Hercule et invente un nouveau genre : le space opera mythologique

HERCULES

1983 – ITALIE

Réalisé par Luigi Cozzi

Avec Lou Ferrigno, Mirella D’Angelo, Sybil Danning, Ingrid Anderson, William Berger, Brad Harris, Claudio Cassinelli

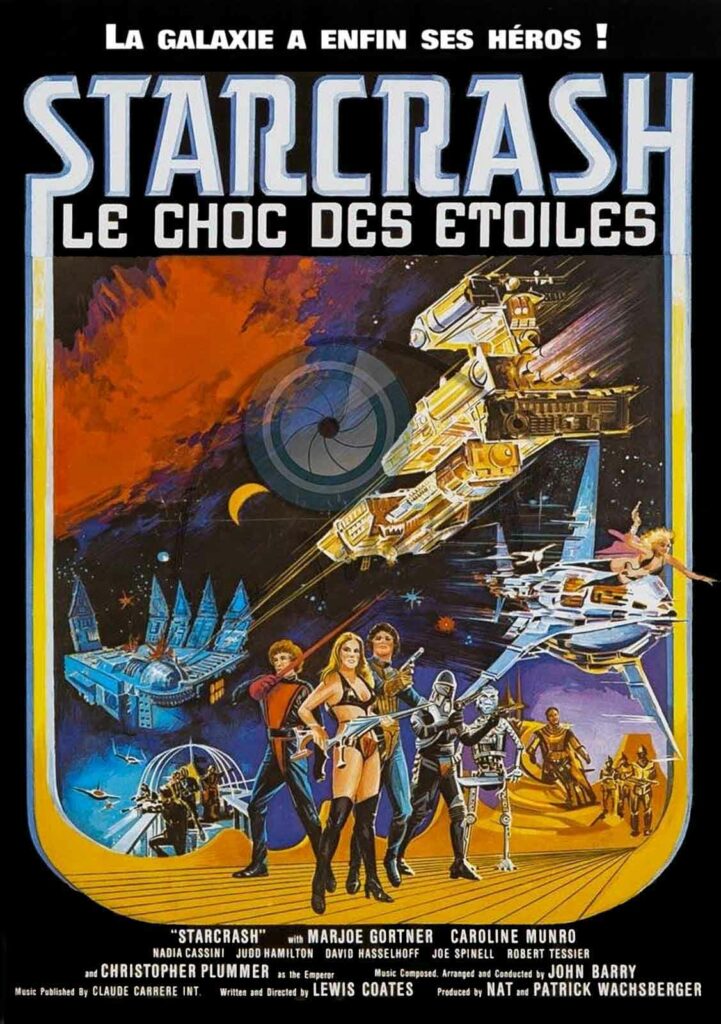

THEMA MYTHOLOGIE I DRAGONS

Au début des années 80, les producteurs Menahem Golan et Yoran Globus, spécialisés dans le film de genre via leur compagnie « Cannon », décident de se lancer dans un long-métrage mettant en vedette Lou Ferrigno, qui connaît alors un certain succès télévisé dans le rôle de L’Incroyable Hulk. Celui-ci, fan depuis toujours de l’acteur Steve Reeves, héros de nombreux péplums dans les années 60, suggère une nouvelle version des aventures d’Hercule. Les deux producteurs engagent donc Luigi Cozzi, sur la foi de son clinquant Star Crash, et celui-ci réadapte le récit à la sauce space-opera, histoire de profiter du succès de la trilogie de La Guerre des Etoiles. Le scénario de cet Hercule d’un nouveau genre, œuvre de Cozzi et Egle Guarino, se centre sur le maléfique roi Minos et sa fille Ariane, qui font régner la terreur chez les humains. Zeus décide d’envoyer au secours des hommes un champion doté d’une force prodigieuse : Hercule. Mais Héra, l’épouse de Zeus, est irritée par l’importance accordée à Hercule et, prise d’un désir de vengeance, envoie deux serpents dans le berceau du bébé qui n’a aucun mal à les tuer de ses mains.

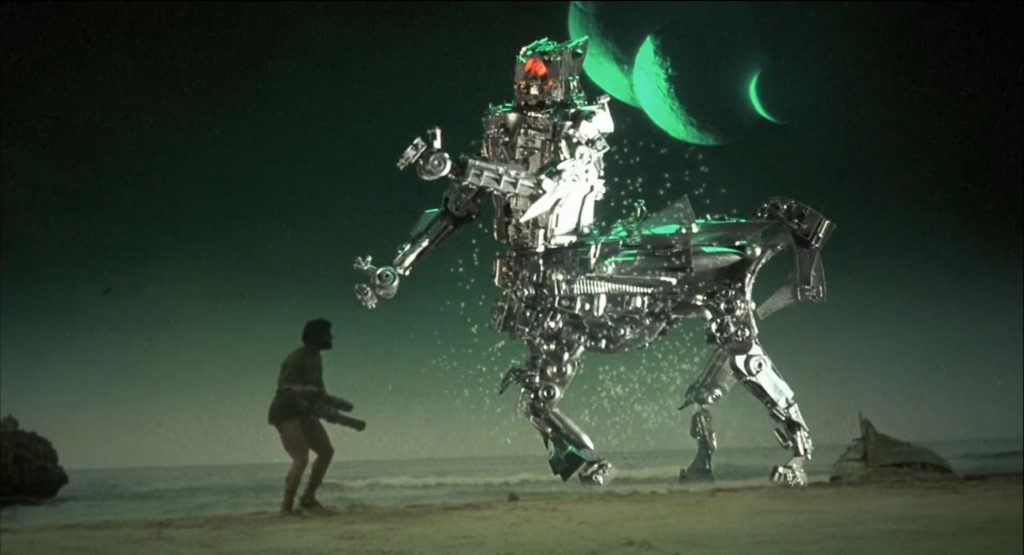

Adopté par un couple de paysans, l’enfant grandit et devient un colosse. Un jour, son père adoptif est tué par un monstrueux grizzly. Hercule, furieux, lance la bête si fort dans le ciel qu’elle devient une constellation. Minos se rend compte que tant qu’Hercule est en vie, son règne est menacé. Il requiert alors les services d’une divinité qui lui fabrique trois monstres mécaniques… Ici, les Dieux ne sont plus que trois (Héra, Athéna et un Zeus aux allures de Père Noël), les personnages se promènent allègrement de planète en planète, au gré des délires du scénario, et se battent à coup de rayons laser… Bref, c’est un peu tout et n’importe quoi. Restent les effets spéciaux d’Armando Valcauda, colorés et très nombreux malgré des contraintes de temps extrêmement serrées.

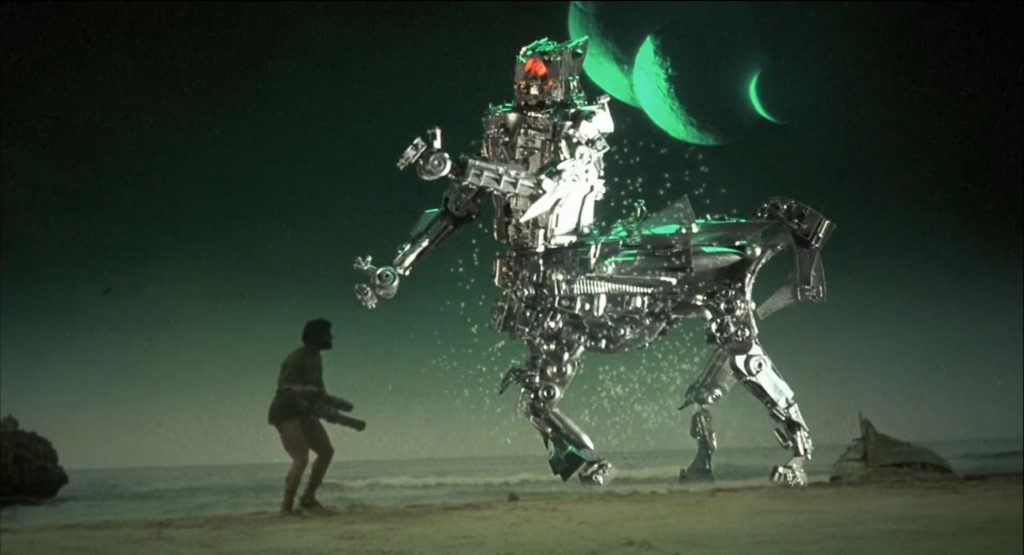

Les robots de l'antiquité

Il se lance ainsi dans la construction de bon nombre de maquettes très photogéniques, à défaut d’être réalistes, notamment l’entrée des Enfers en forme de gigantesque crâne grimaçant ou les écuries d’Augias, qui ont ici l’apparence de deux statues de cheval monumentales. Valcauda supervise aussi les effets optiques divers (Lou Ferrigno qui atteint des proportions gigantesques et crée les colonnes d’Hercule) et l’animation image par image. Dans ce dernier domaine, on est un peu déçu, car si les monstres sont animés avec talent et habilement intégrés dans les prises de vues réelles, leur look, lui, laisse à désirer, dans la mesure où ce sont des robots. Le dragon mécanique à trois têtes qui crache des rayons laser, le robot mi-humanoïde mi-cheval qui tire des flèches lumineuses et la machine volante qui attaque notre héros semblent respectivement s’inspirer de l’Hydre de Lerne, des centaures et des oiseaux du lac Stymphale présents dans la véritable légende d’Hercule. Finalement, cet Hercule aura marqué un regain aussi soudain qu’éphémère du péplum héroïque et musclé italien, un feu de paille qui donnera tout de même naissance à une séquelle directement destinée au marché de la vidéo.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article