En s'attaquant au conte de Lewis Carroll, Tim Burton semble se perdre en chemin, malgré la flamboyance picturale dont il dote son film

ALICE IN WONDERLAND

2010 – USA

Réalisé par Tim Burton

Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Anne Hathaway, Matt Lucas

THEMA CONTES I DRAGONS I SAGA TIM BURTON

Tim Burton et Alice au pays des merveilles : l’équation semblait logique, mais était-elle souhaitable ? Quand on se souvient du désastre artistique de Hook, résultat de la rencontre de Steven Spielberg avec son héros d’enfance Peter Pan, il était permis d’en douter. Un point commun relie d’ailleurs ces deux projets. Dans les deux cas, un long-métrage Disney sert de référence, et le scénario du film pend la forme d’une séquelle nous présentant le personnage principal devenu adulte pour s’immerger malgré lui dans l’univers fantastique de son enfance. Qu’on se rassure, les ressemblances s’arrêtent là. Car s’il est loin d’être le film le plus novateur et le plus personnel de Tim Burton, Alice au pays des merveilles se situe au-dessus du niveau du triste Hook.

L’héroïne a aujourd’hui 19 ans, et la voilà promise à un jeune homme profondément ennuyeux mais dont le statut aristocratique semble tout à fait convenable pour une jeune londonienne de l’époque victorienne. Au cours de la garden party organisée pour que le futur fiancé fasse sa demande officielle, Alice croit apercevoir un lapin en gilet qui court dans les fourrés. En le suivant, elle tombe dans un terrier, et la voilà replongée dans le Pays des Merveilles, celui qu’elle croyait onirique mais qui semble être un univers parallèle bien tangible. Là, la cruelle Reine Rouge (Helena Bonham Carter), flanquée de son valet Stayne (Crispin Glover), fait régner la terreur. Or selon les présages, Alice est la seule capable de renverser son règne pour permettre le retour de la Reine Blanche (Anne Hathaway). Aidée par toute une ménagerie loufoque et par le Chapelier Fou (Johnny Depp), elle se prépare donc à affronter l’arme ultime de la Reine Rouge, le redoutable dragon Jabberwocky…

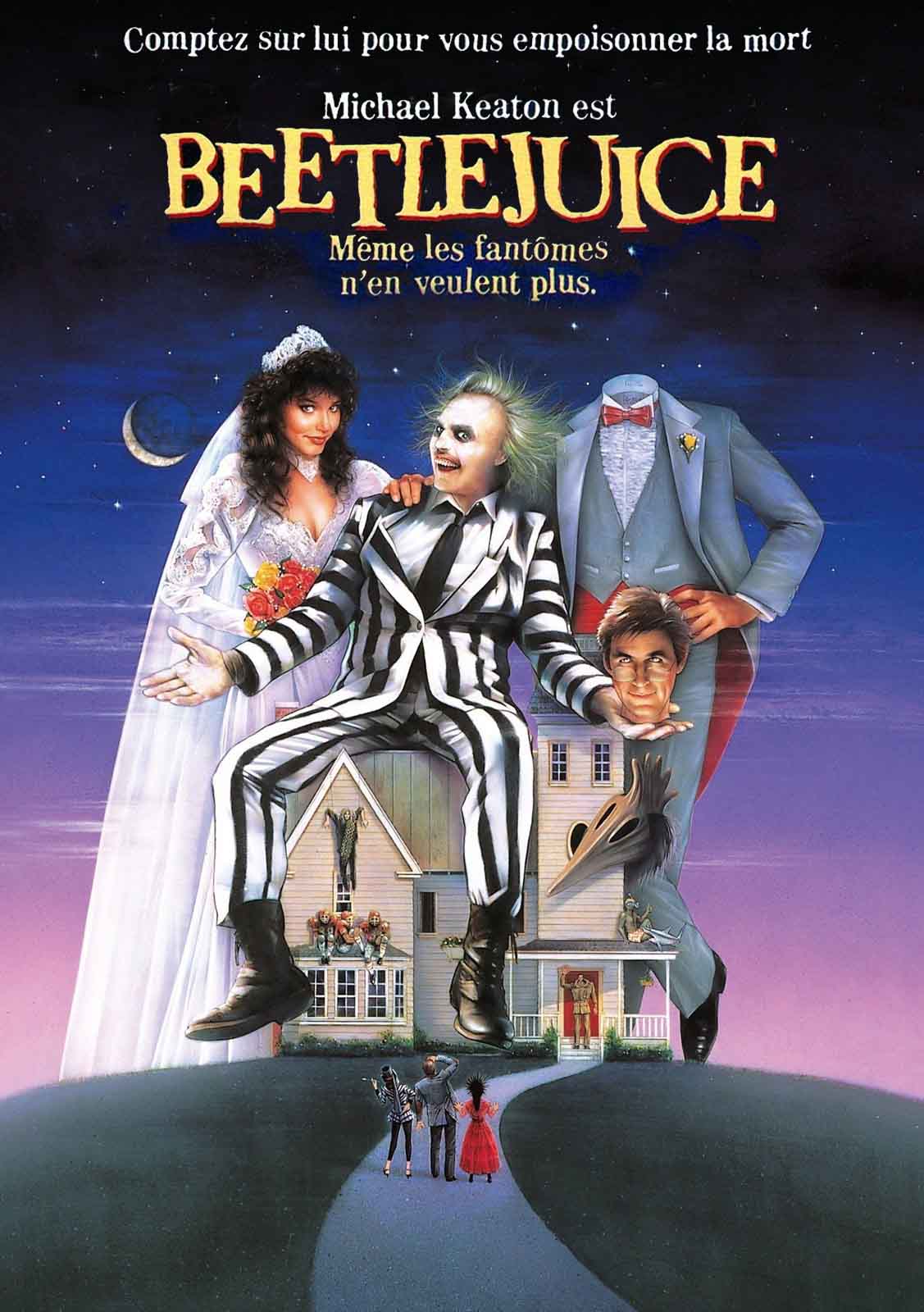

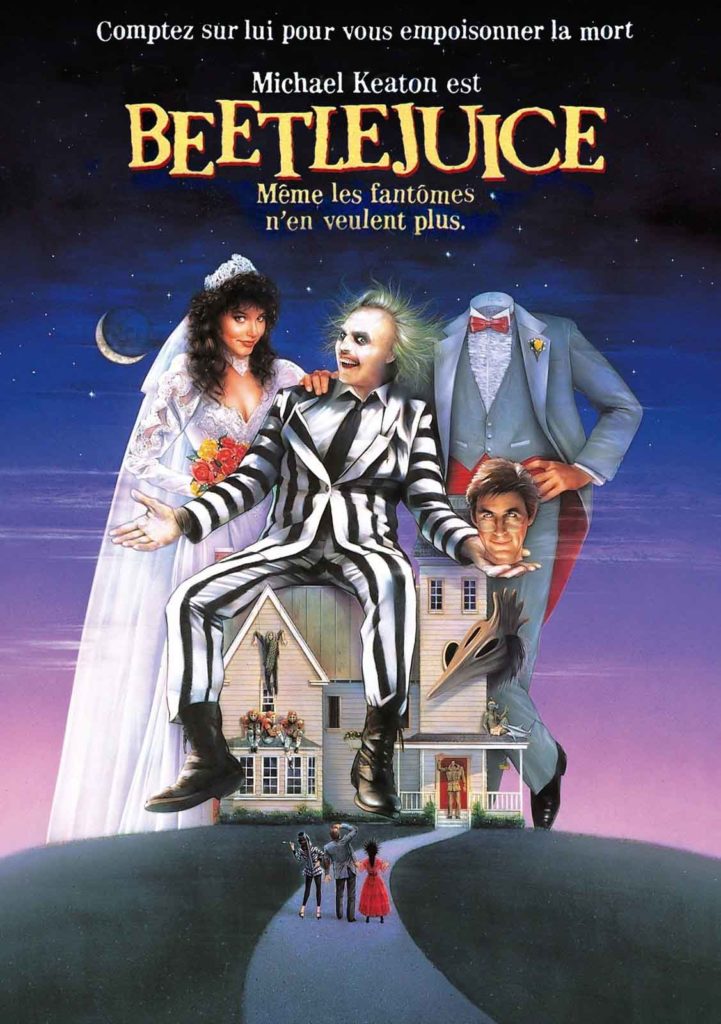

Une étrange glorification du conformisme

D’un point de vue purement artistique, Alice au pays des merveilles est un spectacle inédit, porté par les dernières technologies en matière d’effets numériques et d’images de synthèse. Les animaux fantaisistes qui peuplent le Pays des Merveilles sont donc de toute beauté (avec une mention spéciale pour le fauve Bandersnatch, la chenille Absolem qui parle avec la voix doucereuse d’Alan Rickman et le Jabberwocky auquel Christopher Lee prête son timbre inimitable), tout comme certaines innovations délirantes telles que la tête surdimensionnée de la Reine Rouge ou le corps démesuré de Stayne. Mais sans vouloir donner dans le « bon vieux temps », l’époque où Burton disposait de moins de technologie et de plus de liberté, celle de Beetlejuice et d’Edward aux mains d’argent, semblait résolument plus inventive. Débarrassé de tous ses atours esthétiques, Alice au pays des merveilles ne raconte en effet rien de bien palpitant, et véhicule même des thématiques qui semblent contredire tout ce que le réalisateur d’Ed Wood semblait défendre jusqu’alors. Oubliés les sympathiques « freaks » qui défendent bec et ongle leur singularité face à une société trop uniforme. Ici, on célèbre la défaite des monstres et la victoire d’une reine conformiste jusqu’à la caricature. Bizarre. Il nous restera toujours, pour nous consoler, la sublime partition de Danny Elfman, bien plus émouvante et enivrante que le film lui-même.

© Gilles Penso

Partagez cet article