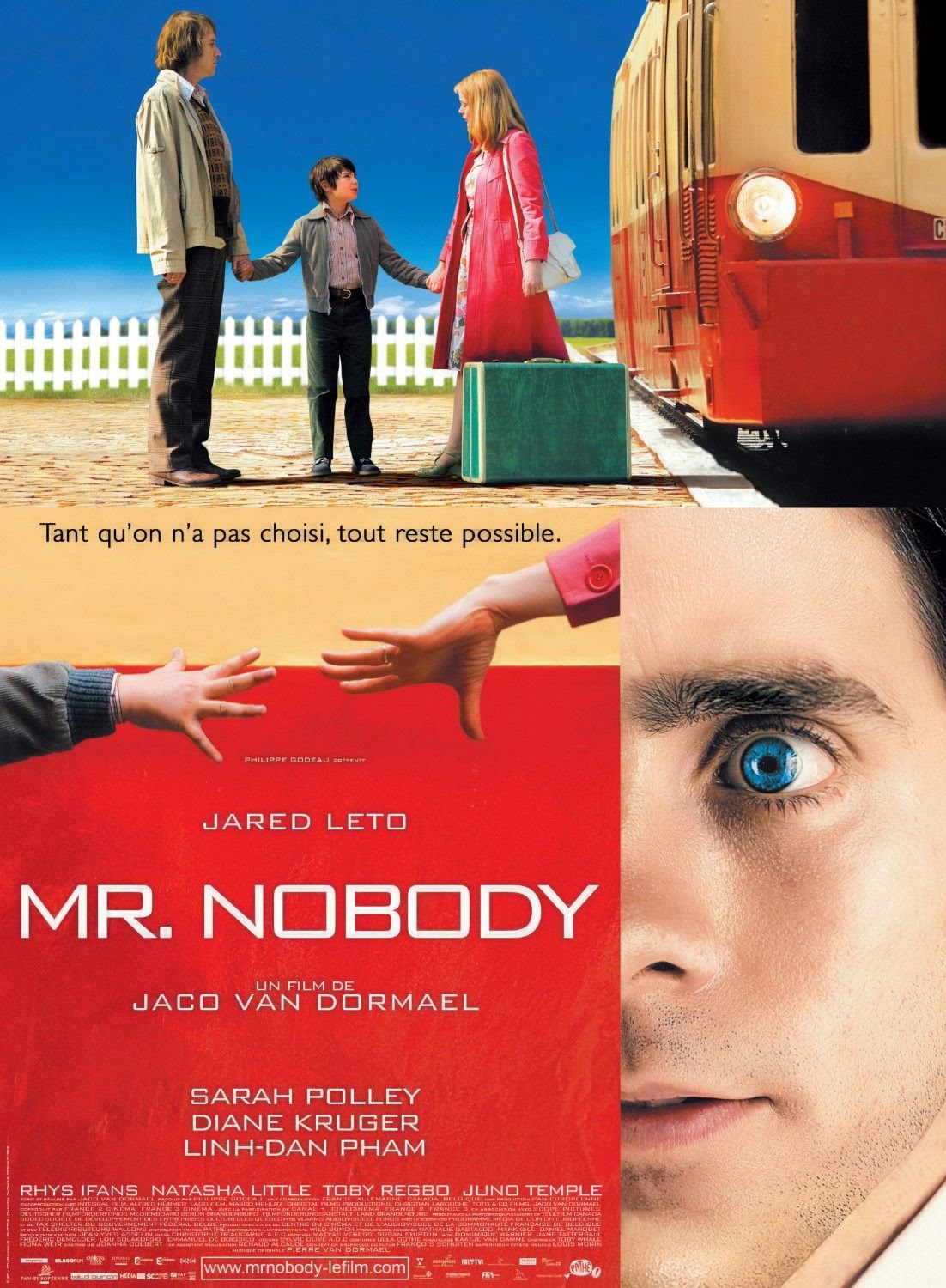

Jaco Van Dormael étudie les caprices du destin à travers un jeu vertigineux sur le thème des réalités alternatives

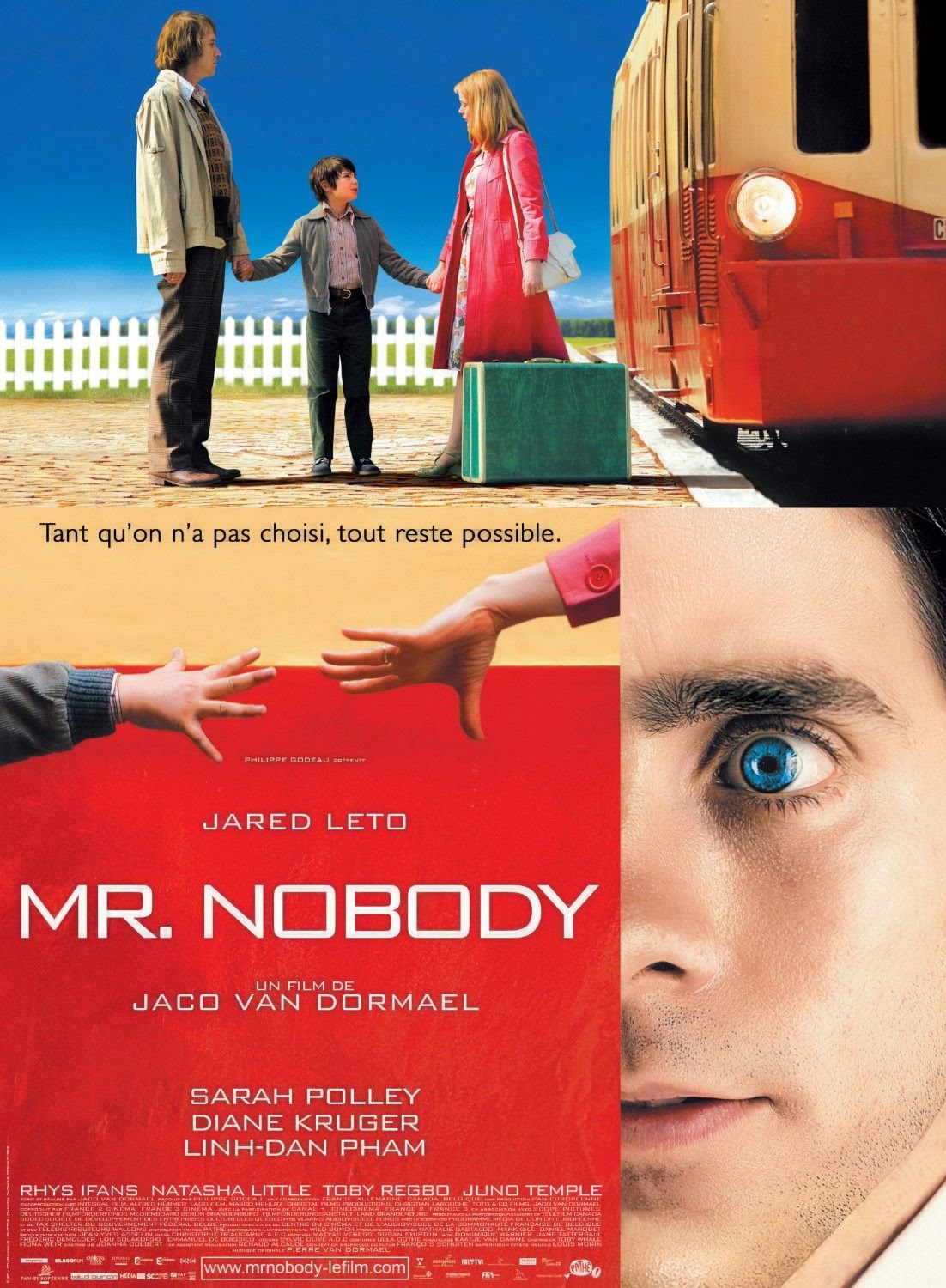

MR. NOBODY

2009 – BELGIQUE

Réalisé par Jaco Van Dormael

Avec Jared Leto, Diane Kruger, Rhys Ifans, Juno Temple, Sarah Polley, Tony Regbo, Daniel Mays, Linh Dan Pham, Ben Mansfield

Jaco Van Dormael avait créé un petit événement avec Le Huitième jour en 1996, récipiendaire d’un double prix d’interprétation à Cannes pour Daniel Auteuil et Pascal Duquenne. Depuis, le réalisateur belge s’est consacré à l’enseignement de son art tout en s’attelant à l’écriture d’un projet extrêmement ambitieux qui, treize ans plus tard, allait devenir Mr Nobody. Les chiffres du film laissent songeur : sept ans de gestation, trente-trois millions d’euros de budget, six mois de tournage entre la Belgique, le Canada et l’Allemagne. Fidèle à Van Dormael depuis son premier film Toto le héros, le producteur Philippe Godeau, confiant, laisse la bride sur le cou de son « poulain » et lui donne les moyens de ses vastes ambitions.

L’histoire de Mr Nobody est celle d’un petit garçon prénommé Nemo (en hommage à Jules Verne, Winsor Mc Cay ou Pixar, on ne saurait dire). Ses parents (Rhys Ifans et Natasha Little) s’aiment, mais la romance s’étiole et tourne au vinaigre, jusqu’à l’inévitable séparation. C’est là que survient l’instant crucial. Dans une gare, Nemo est condamné à un choix impossible : doit-il rester sur le quai avec son père ou prendre le train avec sa mère ? Une multitude de vies possibles vont découler de ce choix, toutes plus dissemblables les unes que les autres. « C’est un film sur le doute, mais je peux me tromper », résume le réalisateur sous forme de boutade. Ainsi, à la manière des exercices de style auxquels se prêtait volontiers Alain Resnais dans ses œuvres les plus expérimentales, Jaco Van Dormael s’interroge sur la destinée, sur les univers parallèles et, à l’extrême, sur son propre métier de raconteur d’histoire, depuis les balbutiements du scénario jusqu’aux peaufinages du montage.

Les mondes de Nemo

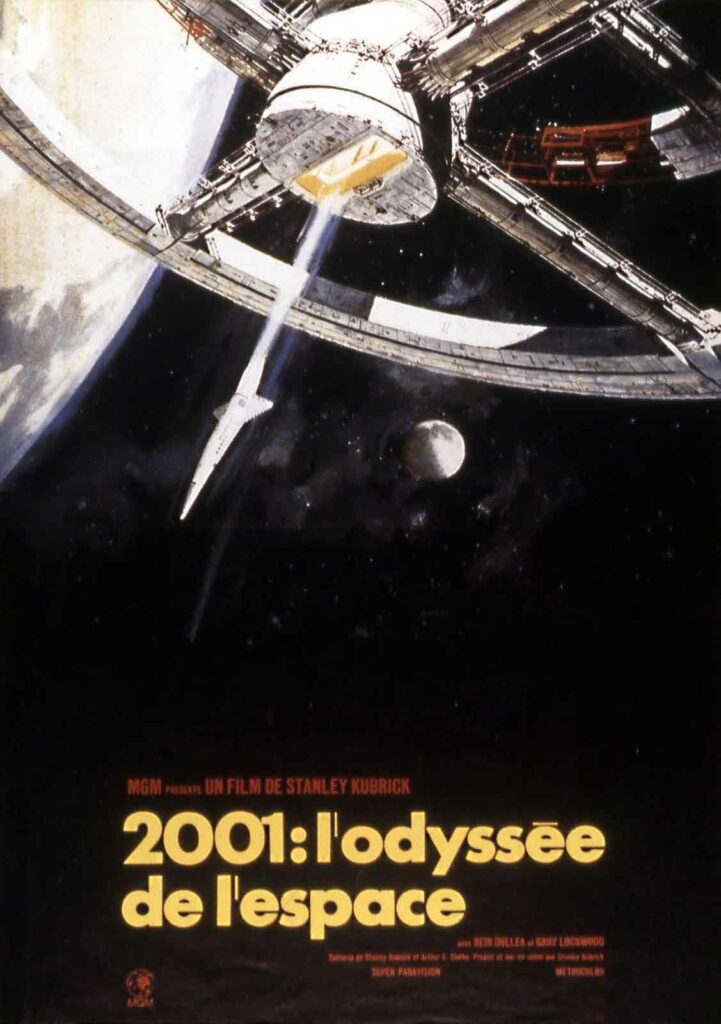

Mais le cinéaste ne se contente pas d’appréhender son sujet sous un angle purement intellectuel. Sans complexes, il en aborde les aspects les plus science-fictionnels, nous offrant des visions généreuses de voyages spatiaux et de mondes futuristes, sous influence visiblement kubrickienne. C’est l’un des gros atouts du film. L’autre est son excellent casting. Adulte, nemo prend les traits de Jared Leto (Lord of War), tandis que les trois femmes de sa vie sont respectivement campées par Diane Kruger (Inglorious Bastards), Sarah Polley (L’Armée des morts) et Linh-Dan Pham (Dante 01). Père ordinaire de trois enfants dans une vie, homme richissime et lassé dans une autre, sans-abri transi d’amour dans une troisième, centenaire en l’an de grâce 2092, Nemo vit donc plusieurs existences concomitantes. Laquelle est vraie ? Ne sont-elles pas toutes fantasmées ? Ces questions demeurent bien entendu sans réponse et le thème demeure passionnant. Mais au fil de son intrigue à tiroirs, étalée sur deux heures vingt de métrage, Mr Nobody finit par tourner un peu à vide. Jaco Van Dormael devient trop démonstratif, piétine un peu, et fixe les limites de son concept. Une vraie progression dramatique, des révélations en cours de récit et une chute digne de ce nom auraient dû s’immiscer dans le film. Or en l’état, Mr Nobody ne se hisse pas au-delà du statut d’exercice de style, sans doute passionnant en termes d’écriture et de montage, mais quelque peu frustrant pour un spectateur un peu abandonné en cours de route.

© Gilles Penso

Partagez cet article