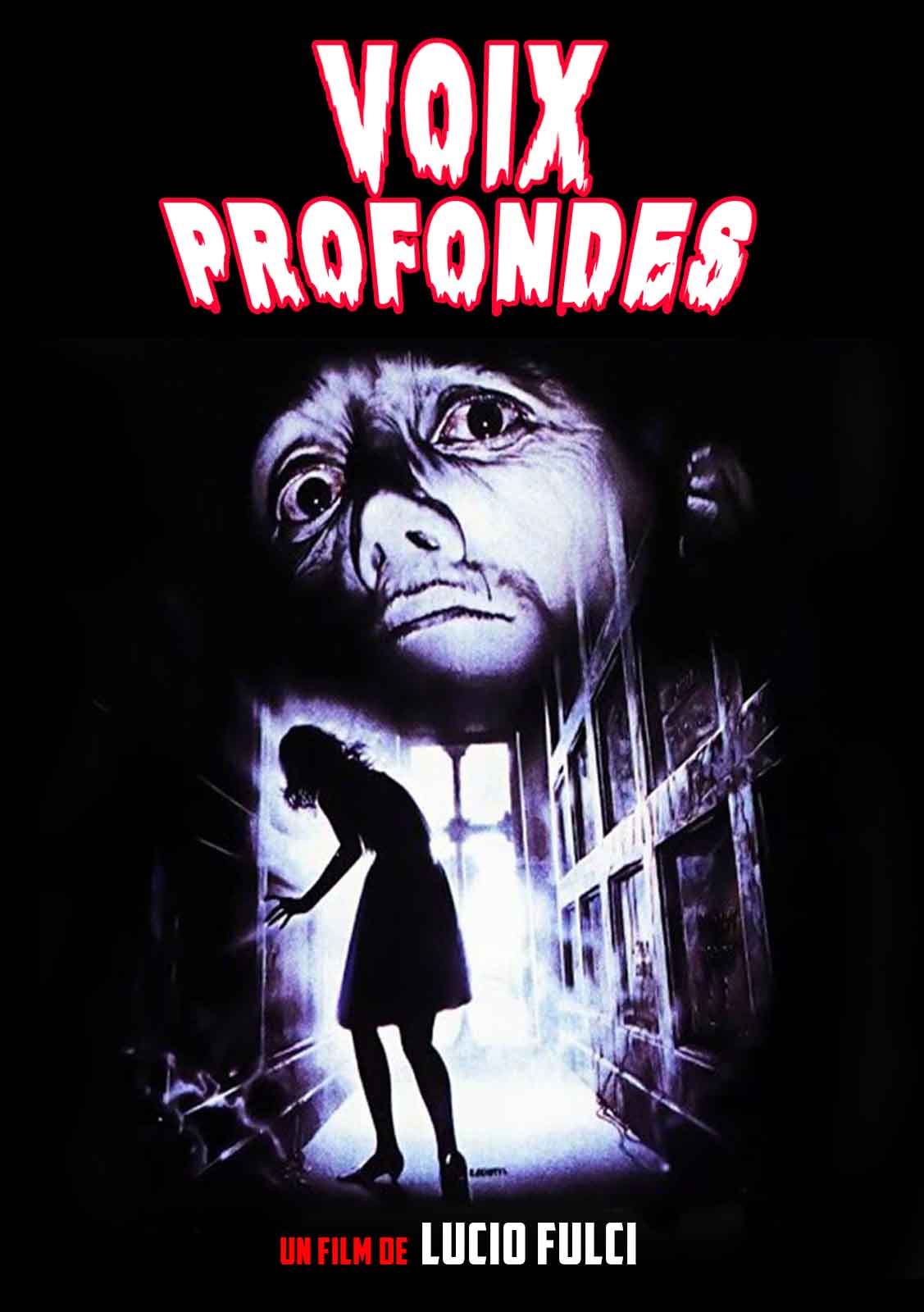

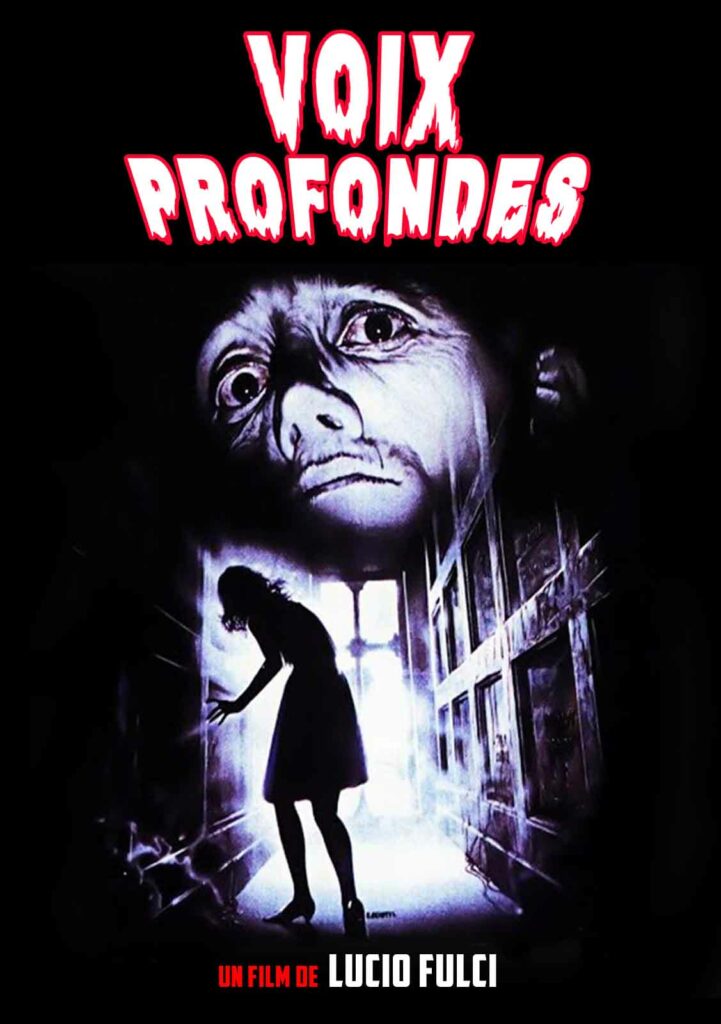

Une jeune femme communique avec la voix de son défunt père pour tenter d’élucider le mystère qui entoure sa mort…

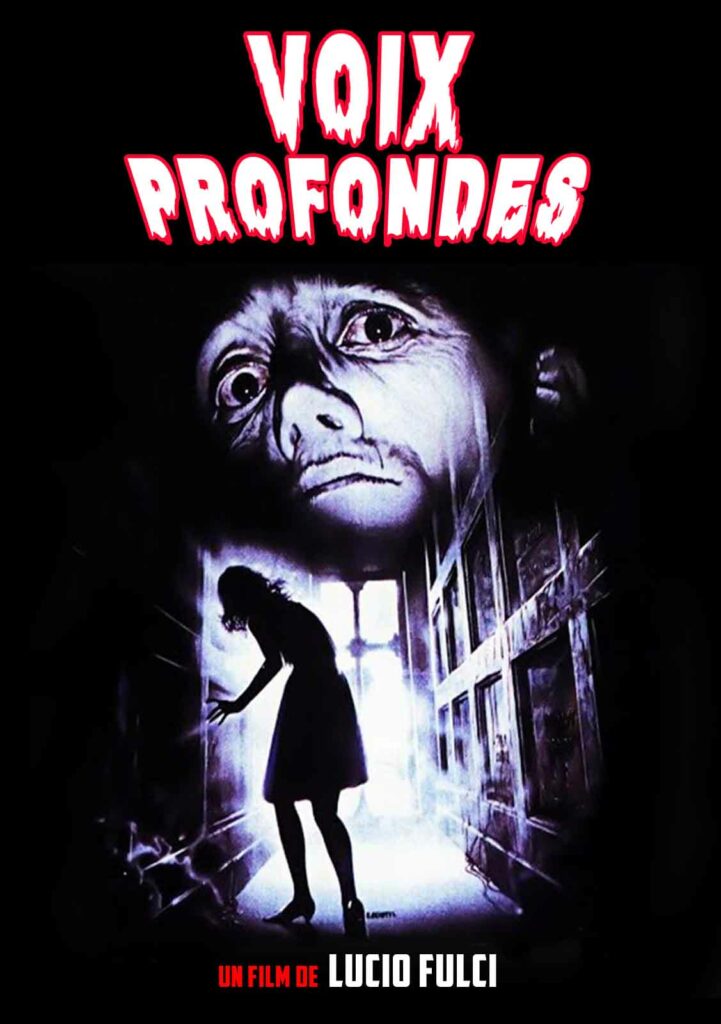

VOCI DAL PROFONDO / VOICES FROM BEYOND

1991 – ITALIE

Réalisé par Lucio Fulci

Avec Duilio del Prete, Karina Huff, Pascal Persiano, Laurence Flaherty, Bettina Giovannini, Paolo Paoloni, Sacha Darwin, Frances Nacman, Antonella Tinazzo

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I MORT

Connu aussi sous le titre Voix d’outre-tombe, Voix profondes est l’avant-dernier long-métrage de Lucio Fulci, dont la carrière commença à décliner lentement mais sûrement à partir du milieu des années 80, malgré quelques fulgurances encore impressionnantes rappelant l’immense cinéaste qu’il fut. L’intrigue de ce mélange étrange de film policier et de film d’horreur s’inspire d’une nouvelle que Fulci écrivit pour le journal La Gazetta di Firenze. L’intrigue est développée par le réalisateur et Daniele Stroppa, en vue d’une adaptation à l’écran, avant que Piero Regnoli entre en scène pour aider à lui donner la forme finale d’un scénario. D’abord titré Urla dal profondo (« Les cris des profondeurs »), le film s’appellera finalement Voci dal profondo (« Les voix des profondeurs »), le titre international Voices from Beyond, quant à lui, se référant volontairement à L’Au-delà, l’un des plus grands succès de Fulci. Visant le marché international, Voix profondes est entièrement tourné en anglais, l’ensemble du film étant ensuite post-synchronisé pour son exploitation en Italie. Le film connaît par ailleurs quelques déboires de distribution. Tourné en 1991, il ne sort en effet que trois ans plus tard dans un nombre très limité de salles avant d’atterrir sur le marché vidéo.

L’histoire de Voix profondes tourne autour de Giorgio Mainardi (Duilio del Prete), un homme d’affaires puissant, riche et en bonne santé. Pourtant, le voilà soudain victime d’une mystérieuse hémorragie gastrique qui provoque sa mort. Le médecin demande une autopsie pour déterminer la cause du décès (Lucio Fulci s’amusant à jouer lui-même le pathologiste qui pratique l’examen post-mortem). Alors que la fille du défunt, l’étudiante Rosy Mainardi (Karina Huff), rentre à la maison pour les funérailles, chaque membre de la famille médite sur ses propres griefs avec Giorgio. Sa femme Lucia (Bettina Giovannini) a eu une relation amoureuse avec son demi-frère et pense que Giorgio savait que son fils Davide (Daliano Azzos) n’était pas de lui. Sa belle-mère Hilda (Frances Nacman), qui a épousé son père infirme et muet, n’a toujours pas digéré qu’il ait restreint ses ressources financières. Son demi-frère Mario (Pascal Persiano) se souvient s’être vu refuser l’affectation à un poste de direction dans l’administration familiale. Sa maîtresse Rita (Antonella Tinazzo) a quant à elle été humiliée lors de leur dernière rencontre dans un restaurant. Au milieu de cet imbroglio digne d’un soap opera, Rosy est soudain contactée par une voix d’outre-tombe : celle de son père qui lui demande depuis l’au-delà d’élucider sa mort…

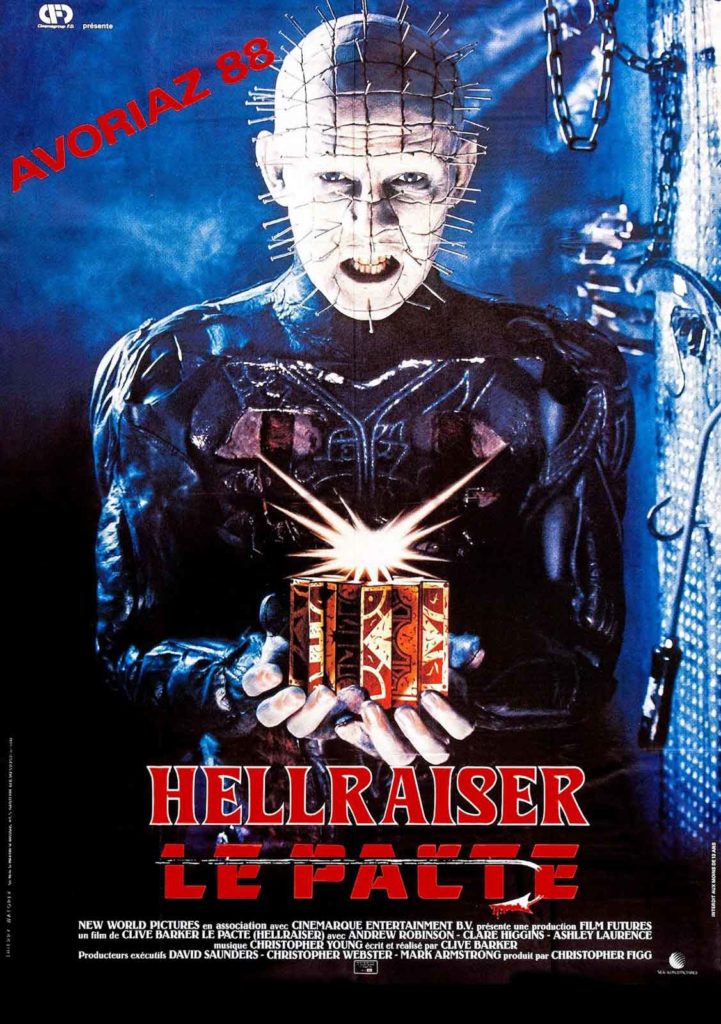

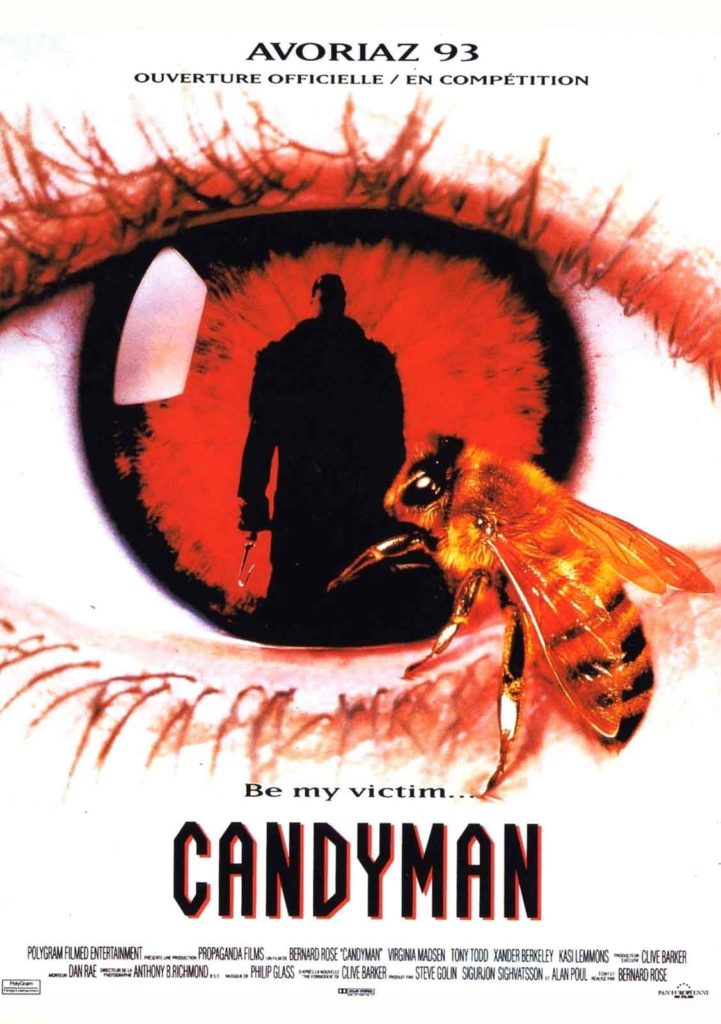

Télépathie macabre

Il faut reconnaître à Voix profondes l’originalité de son concept, mêlant les codes du « whodunit » hérités d’Agatha Christie avec un argument purement fantastique. Voir dialoguer par télépathie un corps en décomposition avec une jeune femme est un spectacle insolite et macabrement surréaliste. Pour donner corps à ce récit surprenant, Fulci laisse la caméra coller de près aux personnages, les accompagnant dans le moindre de leurs mouvements et se livrant à quelques acrobaties virtuoses. Mais ces touches d’originalité ne suffisent pas à rendre le film convaincant. Voix profondes souffre d’une narration accidentée, d’une musique hors sujet de Stelvio Cipriani et d’acteurs bien peu convaincants. Fulci lui-même gardera un souvenir mitigé du tournage. « C’est un film que j’aime beaucoup mais qui a un mauvais casting », avouera-t-il peu après. « Karina Huff était désagréable, Duilio del Prete était complètement à côté du rôle et Frances Nacman jouait une belle-mère beaucoup trop caricaturale » (1). Sans doute ce décalage entre les intentions du réalisateur et la performance de ses comédiens joua-t-il en défaveur du résultat final. Au cours du générique, Fulci se fend d’une mention étonnante : « Ce film est dédié à mes quelques vrais amis, en particulier à Clive Barker et Claudio Carabba. » Barker affirma en effet souvent avoir été inspiré par ses classiques horrifiques des années 80 (notamment Frayeurs, La Maison près du cimetière et L’Au-delà) tandis que Carabba fut l’un des rares critiques italiens à prendre son travail au sérieux. De là à les mentionner comme ses « quelques vrais amis », avouons que le constat est un peu triste.

(1) Extrait d’un entretien cité dans Splintered Visions : Lucio Fulci and His Films de Troy Howarth (2015)

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article