28 ans après Air Force One, Harrison Ford redevient président des États-Unis tandis que le nouveau Captain America tente d’empêcher un conflit mondial…

CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD

2025 – USA

Réalisé par Julius Onah

Avec Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Giancarlo Esposito, Xosha Roquemore

THEMA SUPER-HÉROS I SAGA MARVEL COMICS I MARVEL CINEMATIC UNIVERSE I CAPTAIN AMERICA

À partir de 2021, année au cours de laquelle le studio Marvel entama la diffusion de ses propres séries sur la plateforme Disney +, un lien étroit s’est tissé entre les aventures télévisées et cinématographiques des super-héros de la « Maison des idées ». Pour ceux qui n’étaient pas familiers avec les shows Marvel du petit écran, certaines pièces du puzzle de ce gigantesque univers étendu commençaient à manquer. Sans avoir vu Wandavision, il n’était pas simple de saisir les motivations de la Sorcière Rouge dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour comprendre qui était le super-vilain de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, mieux valait avoir vu Loki. Ceux qui avaient raté Ms. Marvel ne pouvaient pas connaître la jeune Kamala Khan de The Marvels. Captain America : Brave New World suit la même logique mais pousse le bouchon un peu plus loin. En effet, à moins d’avoir suivi les six épisodes de Falcon et le Soldat de l’hiver, difficile d’accepter que le super-soldat à la bannière étoilée ait changé de visage pour prendre celui de Sam Wilson, alias Anthony Mackie. Marvel pousse ainsi à la consommation, tout en reprenant le principe feuilletonnant que Stan Lee avait instauré dans les années 60 en incitant les lecteurs à lire toutes les séries des comics Marvel via une multitude de crossovers.

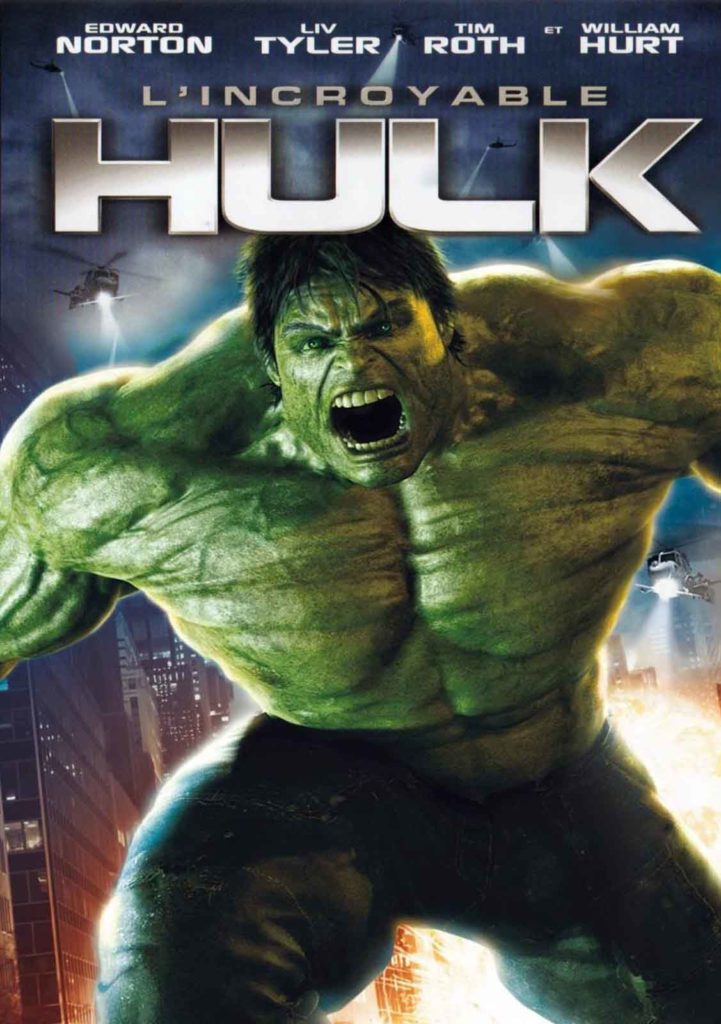

Captain America est donc désormais équipé non seulement d’un bouclier mais aussi d’ailes quasi-supersoniques et de tout un arsenal qui permet de compenser l’absence de super-pouvoirs. Il est également flanqué d’un sidekick censé nous faire rire et nous émouvoir (un double objectif pas vraiment atteint, avouons-le tout de suite) en la personne de Joaquin Torres (Danny Ramirez) qui devient par conséquent le nouveau Faucon. Cette redistribution des cartes implique aussi l’autre tête d’affiche du film, Harrison Ford, qui entre dans la peau de l’ex-général Ross devenu président des États-Unis. Ford remplace le regretté William Hurt, qui jouait Ross dans L’Incroyable Hulk de Louis Leterrier. Captain America : Brave New World tisse aussi des liens avec Les Éternels via la gigantesque statue céleste à moitié-immergée dans l’océan Indien qui devient ici l’objet de toutes les convoitises, jusqu’à ce qu’un incident international menace de déclencher un conflit mondial. Pas moins de cinq scénaristes sont sollicités pour essayer de mettre un peu d’ordre dans ce chaos et construire une intrigue cohérente. Hélas, l’union ne fait pas toujours la force, et il faut bien reconnaître que le script de ce quatrième Captain America estampillé Marvel n’est pas son point le plus fort. Un certain nombre de rebondissements fonctionnent, certes, mais le gros de l’intrigue, sa structure déséquilibrée et ses longs tunnels de dialogues laissent perplexes.

Service minimum

Étant donné que Julius Onah (The Cloverfield Paradox) assure le service minimum côté mise en scène, en s’appuyant beaucoup sur les animatiques des équipes des effets visuels pour toutes les séquences d’action, il nous semble voir un film techniquement maîtrisé mais sans style ni parti pris. Les combats, séquences de voltige, cascades, fusillades, explosions saturent donc l’écran avec générosité mais nous laissent un peu indifférents. Dans un registre voisin, Captain America : Le Soldat de l’hiver ou Captain America : Civil War nous convainquaient beaucoup plus. Quant à la bagarre musclée entre Sam Wilson et le Hulk rouge, vendue comme le clou du spectacle sur tous les posters et dans toutes les bandes annonce, elle ne manque certes pas de brutalité mais tourne court beaucoup trop vite et s’achève en queue de poisson. L’élément sans doute le plus intéressant du film – même s’il est très sous-exploité – est le « syndrome de l’imposteur » dont souffre Wilson, toujours inquiet à l’idée de ne pas se montrer à la hauteur de l’héritage que lui a légué Steve Rogers. Anthony Mackie n’a rien perdu de son charisme et assume le rôle avec beaucoup de prestance. Harrison Ford, lui, redevient président des USA 28 ans après Air Force One, mais sous un jour plus grincheux et plus renfrogné, dans l’esprit des rôles que l’ex-Indiana Jones a tendance à jouer en pilote automatique depuis qu’il a atteint l’âge vénérable de 80 ans. Voilà donc un épisode raisonnablement divertissant mais pas particulièrement palpitant. C’est le lot de beaucoup de films Marvel, hélas.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article