Un super criminel, équipé de multiples gadgets et d’un repaire souterrain imprenable, multiplie les forfaits face à une police impuissante…

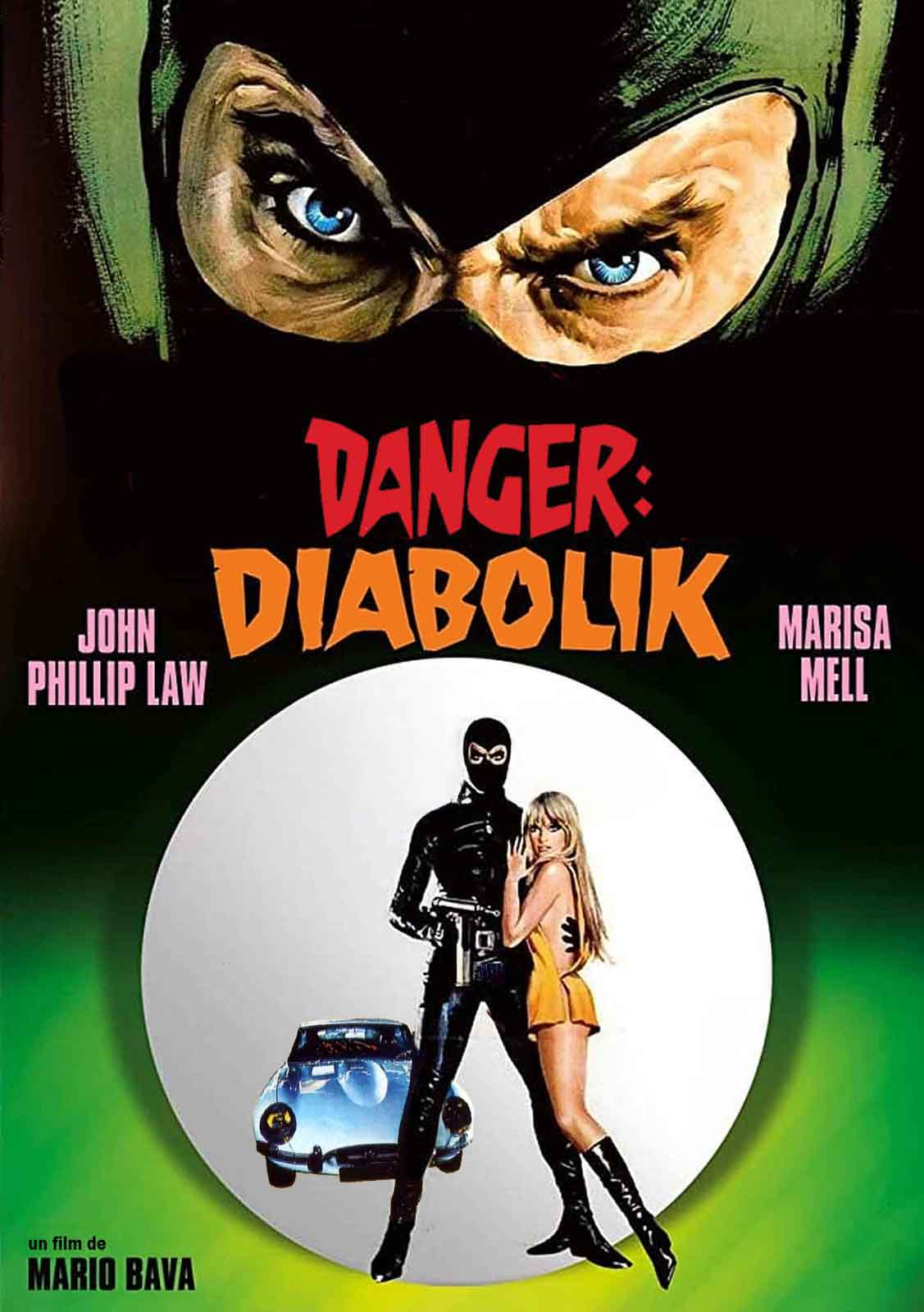

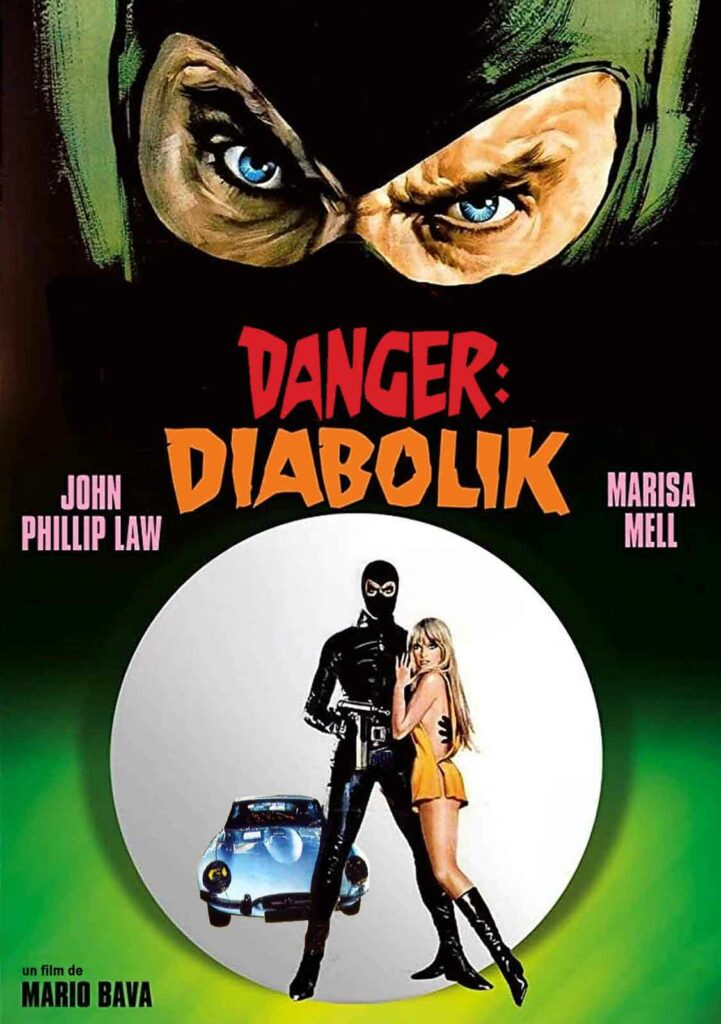

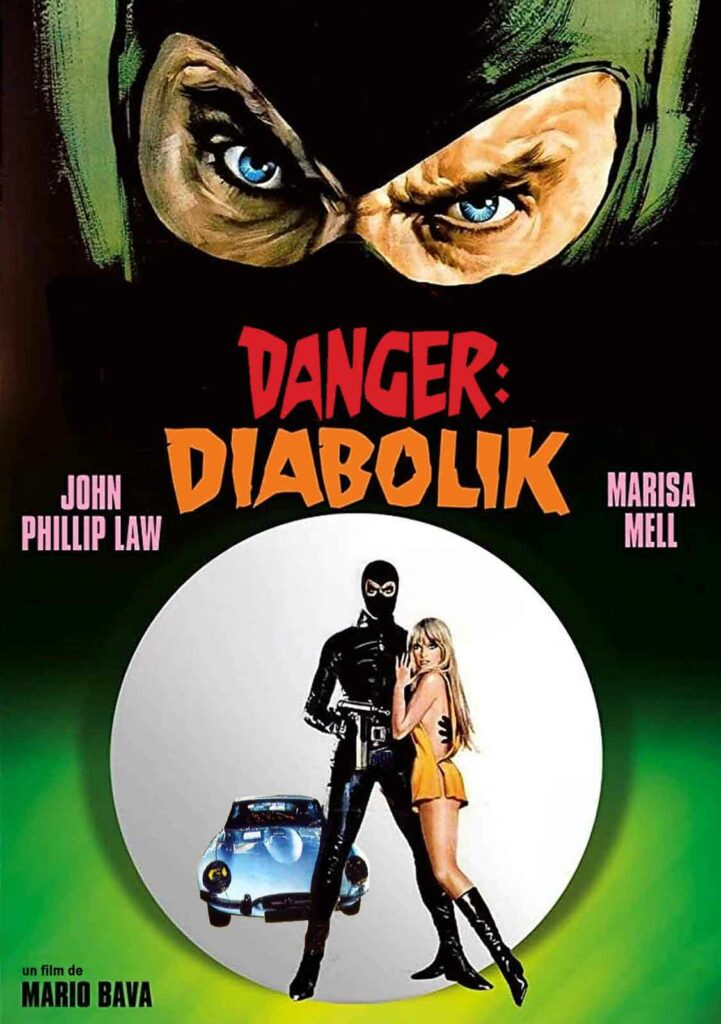

DANGER DIABOLIK

1968 – ITALIE / FRANCE

Réalisé par Mario Bava

Avec John Philip Law, Marisa Mell, Michel Piccoli, Adolfo Celi, Claudio Gora, Mario Donen, Renzo Palmer, Terry-Thomas

THEMA SUPER-VILAINS

Juste après le tournage de Barbarella, le producteur Dino de Laurentiis décide de poursuivre dans la voie de la bande dessinée pop en adaptant un « fumetti » (comics italien) très populaire baptisé Diabolik, œuvre des sœurs Angela et Luciana Giussani. Le premier réalisateur envisagé est Seth Holt (Hurler de peur, Confession à un cadavre), mais De Laurentiis n’est guère satisfait par son approche et c’est finalement Mario Bava qui hérite du bébé. Après avoir incarné l’ange aveugle de Barbarella, John Philip Law entre dans la peau du super criminel Diabolik. Sous les conseils de Roger Vadim, le rôle d’Eva, sa petite-amie, est d’abord confié à Catherine Deneuve, avant que tout le monde n’admette que c’est une erreur de casting. C’est finalement Marisa Mell qui la remplace. Insaisissable, tout de noir vêtu, équipé de gadgets futuristes et caché dans un spectaculaire repaire souterrain, Diabolik ne cesse de déjouer les plans de l’inspecteur de police Ginko (Michel Piccoli). Il dérobe ainsi la coquette somme de dix millions de dollars dans un convoi sur le point de s’embarquer, puis subtilise un collier d’émeraudes dans la tour d’un château pourtant sévèrement gardé. Le chef d’une bande de gangsters (Adolfo Celi), qui souffre de cette concurrence déloyale, décide de faire un pacte avec Ginko afin de se débarrasser une fois pour toutes de Diabolik…

Danger Diabolik est d’abord un régal pour les yeux. Extrêmement stylisé, serti dans une somptueuse photographie Technicolor, le film cligne ouvertement de l’œil vers James Bond dont la popularité est alors en plein essor. La caverne dans laquelle se réfugient Diabolik et sa belle, par exemple, se réfère ouvertement aux repaires des super-vilains les plus exubérants de la saga 007. Si ce n’est que cette fois-ci, ironiquement, le héros du film est le méchant. Adolfo Celi lui-même, interprète du redoutable mafieux qui tente de passer un accord avec la police pour éliminer Diabolik, était le Largo d’Opération tonnerre. Michel Piccoli joue ici un inspecteur dindon de la farce, variante « sérieuse » du Juve incarné par Louis de Funès dans les Fantomas de Hunebelle. À ses côtés, Terry-Thomas est délectable en ministre de l’intérieur dépassé par les événements. Bava s’amuse d’ailleurs à opposer le bavardage incessant des autorités et le mutisme de Diabolik et d’Eva, qui s’expriment plus volontiers par le regard et le langage corporel que par les mots. On note au passage que Mario Bava détourne le fétichisme du cuir noir, qu’il associait jusqu’à présent aux assassins adeptes de l’arme blanche, pour le muer en vecteur de mystère et de séduction.

J’veux du cuir !

Nanti d’un budget de trois millions de dollars – le plus confortable de toute sa carrière de cinéaste -, Mario Bava peut aller jusqu’au bout de ses idées, concoctant quelques séquences d’action mémorables comme la poursuite entre la jaguar et l’hélicoptère à flanc de montagne, l’escalade vertigineuse de la tour par un Diabolik tout de blanc vêtu, le double saut en parachute ou encore le déraillement explosif d’un train sur un pont suspendu. Roi du bricolage et du système D, le réalisateur met à contribution son savoir-faire dans le domaine des maquettes et des perspectives forcées pour minimiser les coûts de certaines séquences et obtenir des résultats frôlant le surréalisme. Décidément très inspiré, le roi du giallo enchaîne les scènes folles, du portrait-robot d’Eva qui se constitue sous forme d’un dessin animé aux ébats amoureux du couple sous des milliers de billets de banque, en passant par le gaz hilarant qui sabote une conférence de presse très sérieuse ou le final baroque qui semble presque cligner de l’œil vers Goldfinger. Bava nous donne vraiment le sentiment de voir une BD s’animer en prises de vues réelles, ce qui n’est pas si fréquent malgré l’infinité de comics qui ont été adaptés à l’écran. Sa vision, son inventivité et ses dons d’esthète font toute la différence. Danger Diabolik ne connaîtra pourtant qu’un succès modéré, annulant l’idée de la suite que De Laurentiis espérait produire dans la foulée. Depuis, le film a largement été réévalué, hissé désormais au rang d’objet de culte, voire de classique d’une époque où le psychédélisme et l’art pop étaient rois.

© Gilles Penso

Partagez cet article