L'esthète Jacques Tourneur s'intéresse à la sorcellerie et aux démons qu'il nimbe d'ombres et de mystères

NIGHT OF THE DEMON

1957 – GB

Réalisé par Jacques Tourneur

Avec Dana Andrews, Peggy Cummins, Niall McGinnis, Athene Seyler, Maurice Denham, Evan Roberts, Liam Redmond, Peter Elliott, Reginald Beckwith, Rosamund Greenwood, Brian Wilde, Charles Lloyd Pack

THEMA DIABLE ET DEMONS

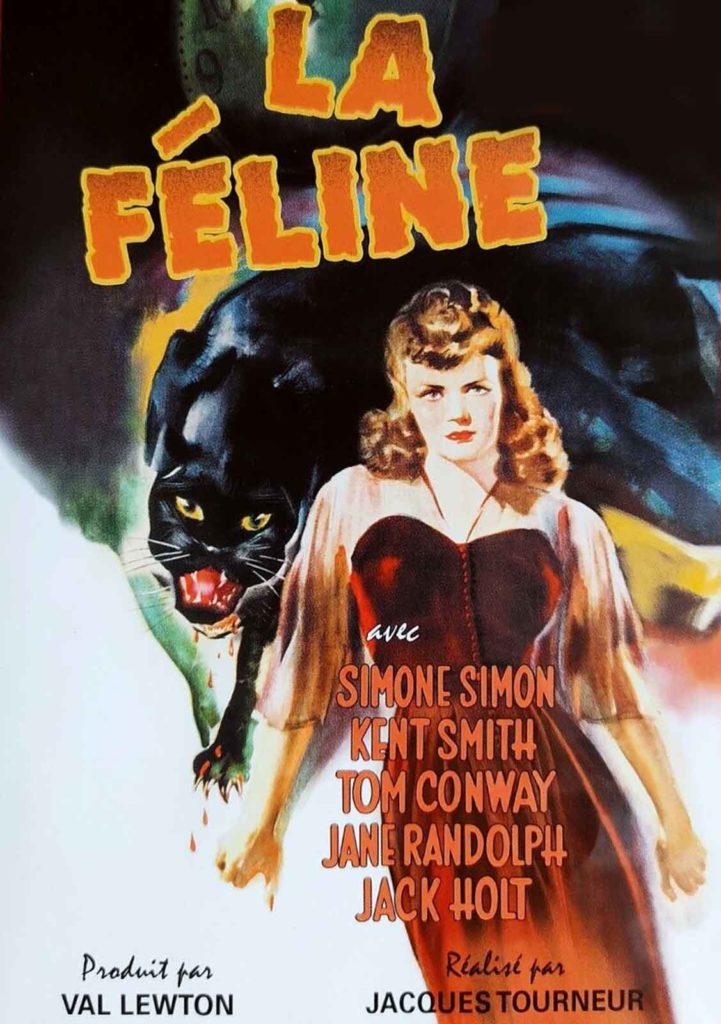

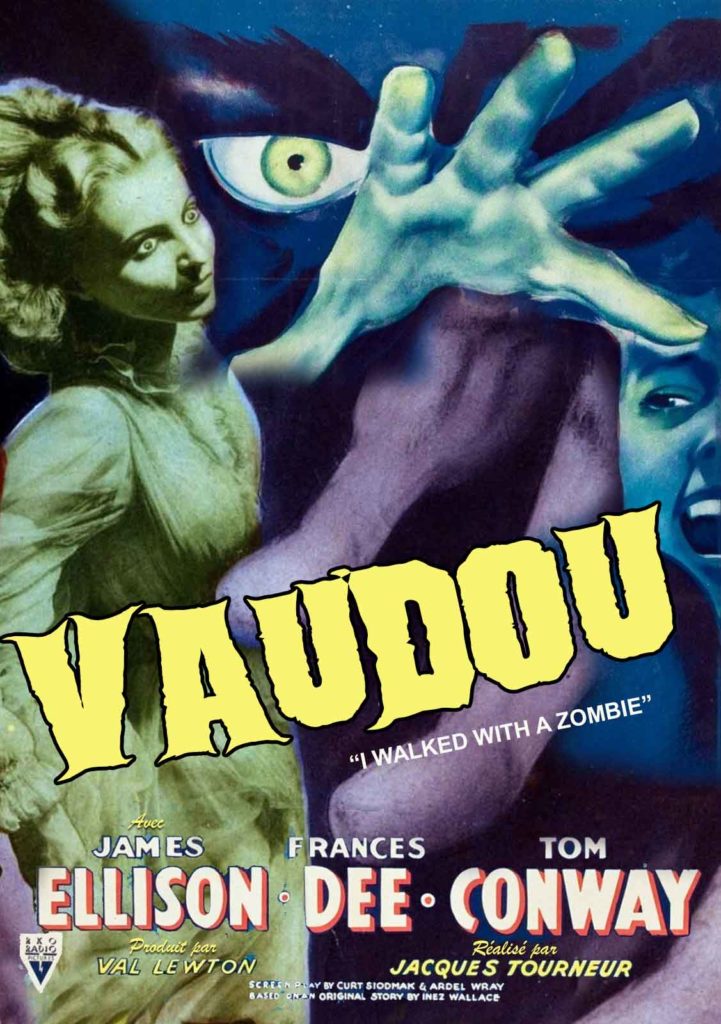

Jacques Tourneur a su dès le début des années 40 redéfinir les codes de l’épouvante cinématographique avec un triptyque entré dans la légende : La Féline, Vaudou et L’Homme léopard. Les quinze films qu’il réalisa par la suite n’effacèrent jamais l’ombre de cette prestigieuse trilogie, jusqu’à ce que notre homme aborde une nouvelle fois le genre fantastique avec Rendez-vous avec la peur, inspiré de la nouvelle « Casting the Runes » (« Sortilège ») de Montague R. James. Fidèle à ses habitudes, Tourneur nimbe les sortilèges d’ombre et de mystère, préférant la suggestion à la démonstration. Tandis que les mégalithes de Stonehenge se dressent à l’écran, la voix off qui ouvre le film nous plonge d’emblée dans l’ambiance. « Depuis l’aube des temps il est écrit, et ces vieilles pierres en témoignent, qu’il est des êtres surnaturels mauvais vivant dans l’ombre », nous dit-elle. « La tradition dit que l’homme utilisant le pouvoir des caractères runiques peut évoquer les noires puissances que sont les démons de l’Enfer. » Les ténèbres lugubres d’une forêt britannique nocturne sont soudain percées par les phares d’une voiture lancée à vive allure. Au volant, le professeur Harrington se rend dans la vaste propriété du docteur Julian Karswell. Un différend oppose les deux hommes. Harrington a en effet accusé publiquement Karswell de pratiquer la magie noire, et ce dernier s’est vengé en lui jetant un sort. Le destin du malheureux semble scellé. Quelques heures plus tard, un démon monstrueux l’attaque en effet et le met en pièces.

C’est alors qu’entre en scène Jack Holden, un célèbre psychologue américain venu sur le vieux continent pour prouver que la pratique de la magie n’est qu’une vaste supercherie. Mais en rencontrant le sinistre Karswell, ses certitudes risquent de vaciller. Car il est devenu malgré lui propriétaire d’un parchemin écrit en caractères runiques qui éveillera bientôt un démon destructeur et ne lui laisse que quelques jours à vivre… Serti dans une somptueuse photographie noir et blanc de Ted Scaife, porté par une partition anxiogène de Clifton Parker, Rendez-vous avec la peur témoigne plan par plan de la géniale minutie de Jacques Tourneur, qui sut toujours rendre crédible l’impensable malgré des budgets souvent rachitiques et des conditions de tournage parfois délicates.

Le surgissement de la Bête

Bien sûr, Tourneur aurait largement préféré éviter de montrer le démon en pleine lumière. Mais le producteur Hal Chester imposa un monstre spectaculaire. La bête s’agite donc avec excès dans deux scènes grandguignolesques et souffre hélas d’une animation mécanique approximative. Pourtant, cette faute de goût n’entache pas l’impact du film. Elle se transforme même en atout, Tourneur muant le trucage maladroit en vision de cauchemar surréaliste qui finit par devenir la véritable marque de fabrique du film, s’affichant sur chacun de ses posters. Parfaits dans leurs rôles respectif d’universitaire sceptique et de sataniste gorgé de duplicité, Dana Andrews et Nial MacGinnis contribuent largement à la réussite de Rendez-vous avec la peur, qui illustre à merveille l’éternel crédo de Jacques Tourneur : « Ne jamais perdre son émerveillement ».

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article