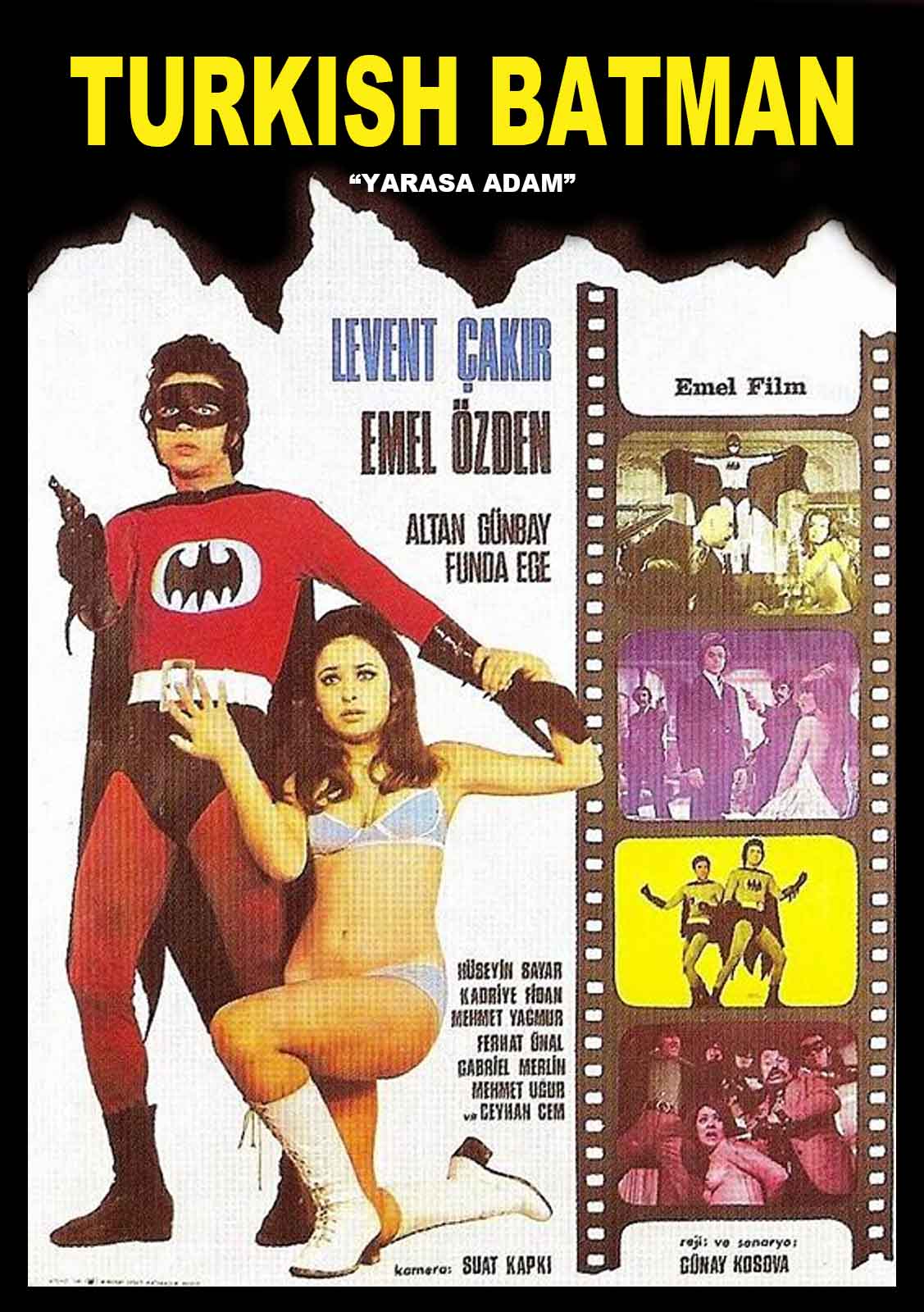

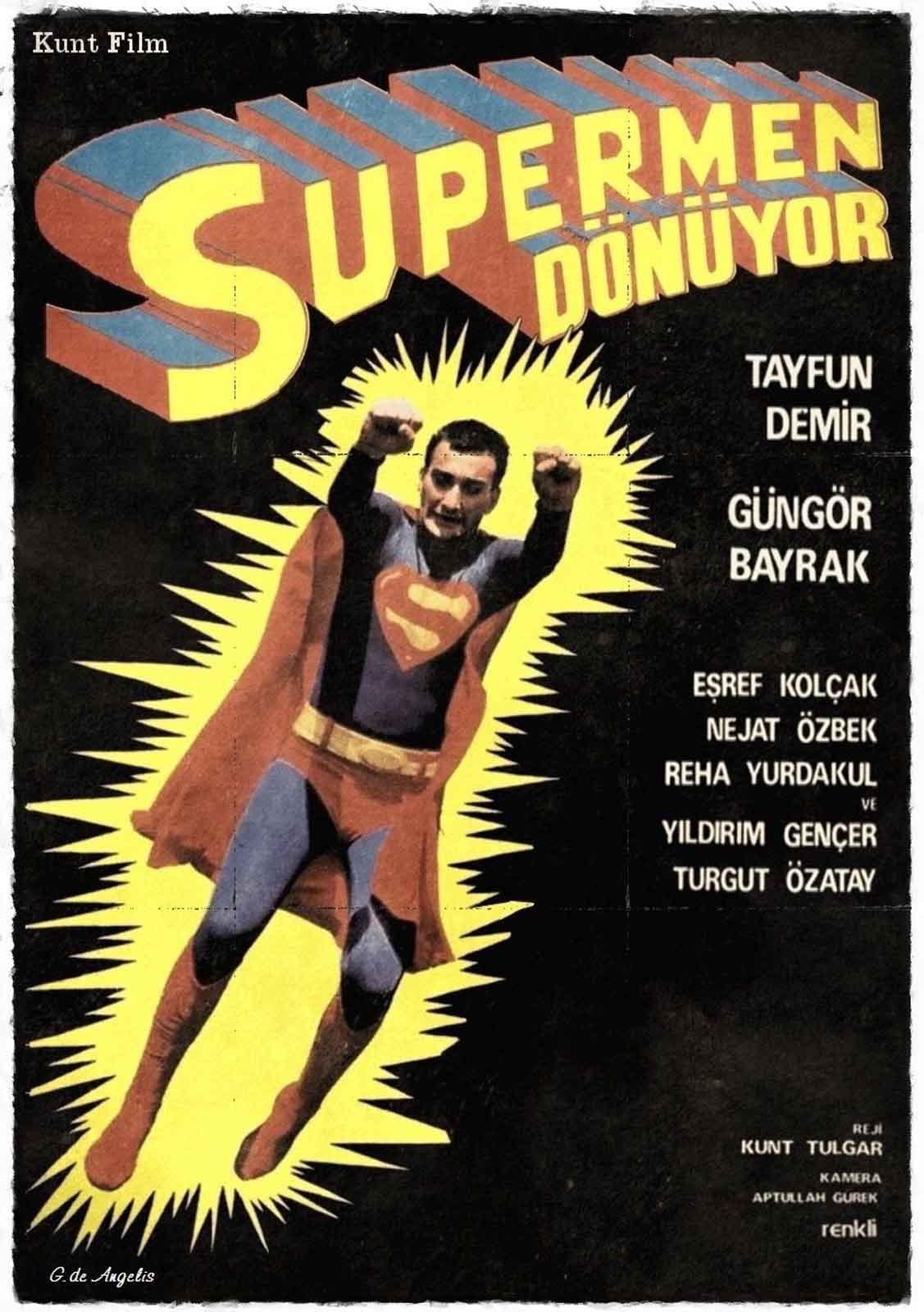

Une version turque des aventures de Batman et Robin qui ne craint ni le pillage ni le plagiat… Il faut le voir pour le croire !

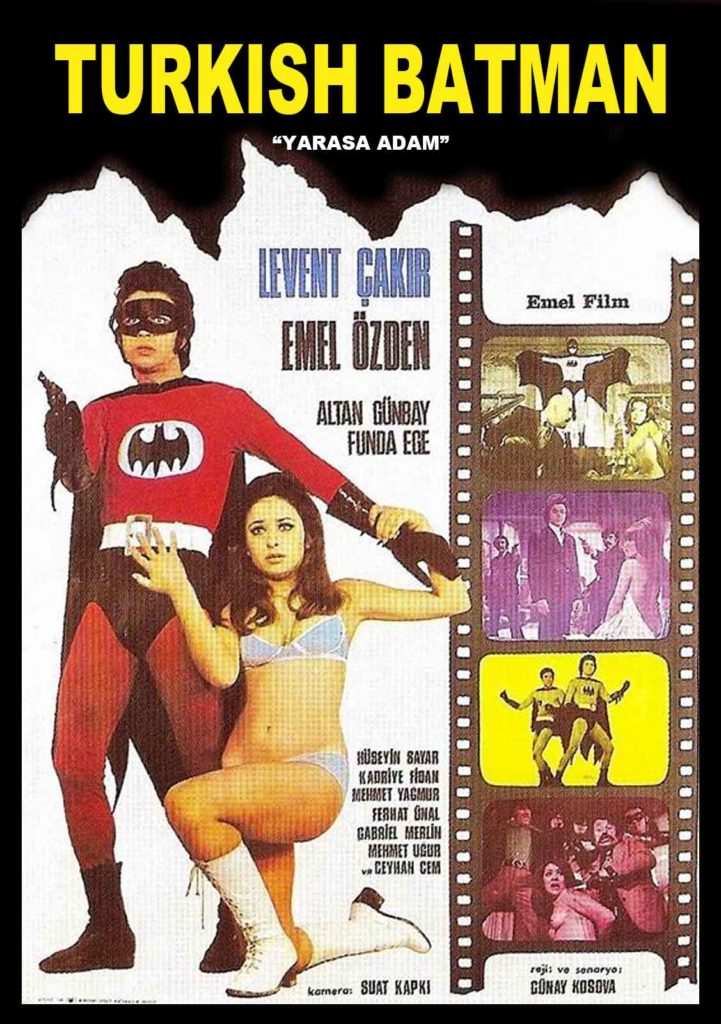

BETMEN YARASA ADAM

1973 – TURQUIE

Réalisé par Savas Esici

Avec Levent Çakir, Emel Özden, Altan Günbay, Nalan Çöl, Ceyhan Cem, Funda Ege

THEMA SUPER-HEROS

La Turquie fut longtemps une zone de non-droit en matière de propriété intellectuelle. Du coup, dès qu’un film ou une BD faisait recette aux Etats-Unis, les cinéastes de l’ex-Empire Ottoman se dépêchaient d’en filmer leur propre version sans le moindre complexe. La même année que l’impensable 3 Dev Adam (où Captain America et Santo affrontaient Spider-Man), Savas Esici réalisait donc ce Batman illégal parfaitement incongru. Comme toujours dans ce type de production, aucun budget n’est nécessaire pour la musique puisqu’on se contente de piller dans les bandes originales les plus populaires du moment, avec une prédilection pour les thèmes des James Bond composés par John Barry. Ici, Au service secret de Sa Majesté sert de support musical principal à une sombre intrigue d’assassinats en série, leur instigateur étant un mystérieux individu dont on ne voit que les mains caressant un chat qui ronronne (déjà vu, vous êtes sûrs ?).

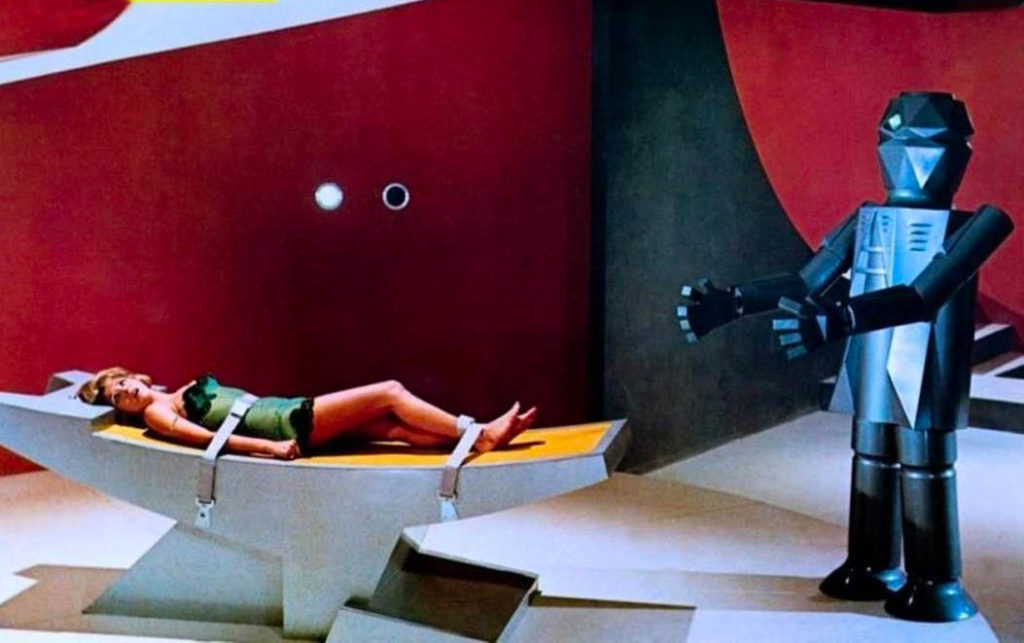

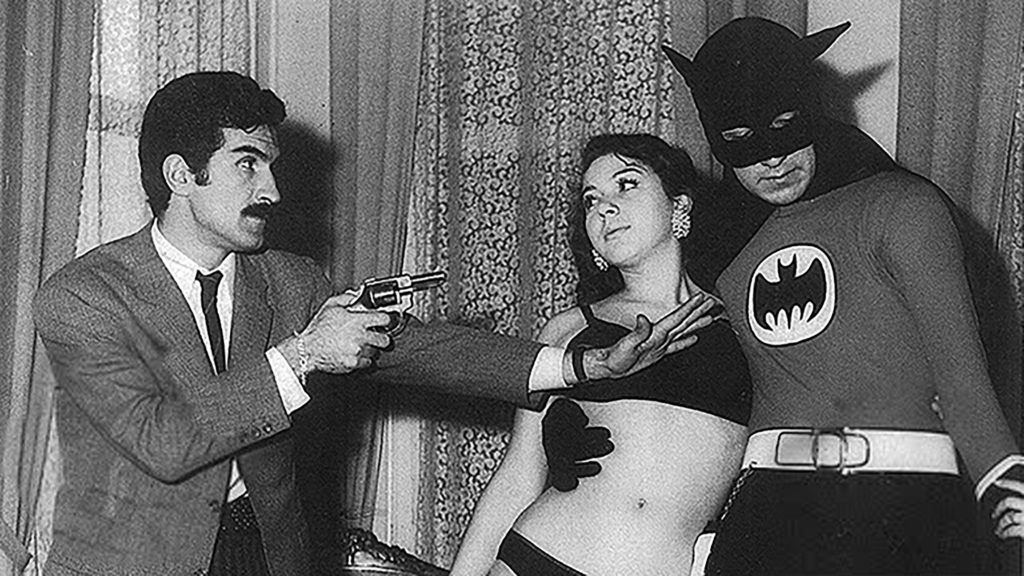

Alors que la police est sur les dents, un homme coiffé comme Mike Brant reçoit un ordre de mission sous forme d’un message enregistré sur bande et d’une pochette emplie de photos. Non, ce n’est pas Jim Phelps, le vénérable espion chenu de Mission impossible, mais Batman en civil ! Lorsqu’il s’entraîne au combat avec son fidèle Robin, le film révèle sont énorme potentiel comique involontaire. Ces deux gaillards en collants moulants, avec des slips noirs remontés jusqu’au nombril, qui effectuent des cabrioles dans un gymnase, nous offrent en effet un spectacle tout à fait délectable. L’un arbore une chauve-souris vaguement dessinée sur le poitrail et une cagoule noire, l’autre un R majuscule et un mignon petit loup, ce qui permet de les distinguer. Le styliste du film a fait ce qu’il a pu pour s’approcher du look des deux super-héros tels qu’ils furent popularisés dans la série américaine des sixties, mais le résultat laisse perplexe. Capables de se changer à la vitesse de l’éclair (ils sortent de leur voiture en civil puis, dans le contre-champ, sont déjà en panoplie de combat !), Batman et Robin se débarrassent systématiquement de leur cape pour se battre comme des catcheurs, avec en tout et pour tout un seul bruitage pour tous les coups et impacts.

Un must pour les amateurs de curiosités déviantes et exotiques

Ici, aucune ambigüité n’est possible sur la sexualité de l’homme-chauve-souris, qui adore assister à des spectacles de strip-tease, draguer les jolies passantes et galocher toutes les filles qui passent à sa portée. D’ailleurs, l’aventure est régulièrement interrompue par des numéros érotiques artificiellement intégrés dans l’intrigue : danseuse topless qui agite un faux serpent entre ses cuisses, fille qui se caresse lascivement et se déshabille en écoutant de la musique, scène de sexe torride entre Batman et une blonde peu farouche croisée dans la rue, vaudeville éléphantesque avec une fausse infirmière aux fesses nues ou encore strip-tease sur une version instrumentale de « Je t’aime moi non plus » de Serge Gainsbourg ! Comme en outre le jeu des comédiens est exceptionnel (l’homme de main qui meurt en avalant une pastille de cyanure mérite l’oscar de la meilleure grimace), on aura compris que ce Betmen Yarasa Adam est un must pour les amateurs de curiosités déviantes et exotiques.

© Gilles Penso

Partagez cet article