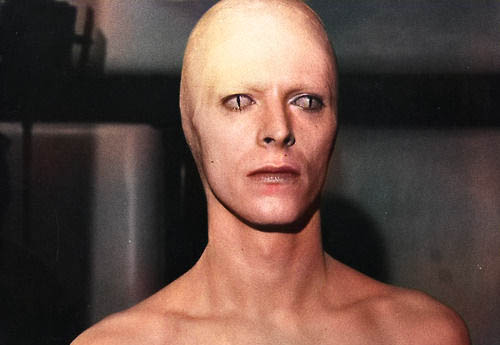

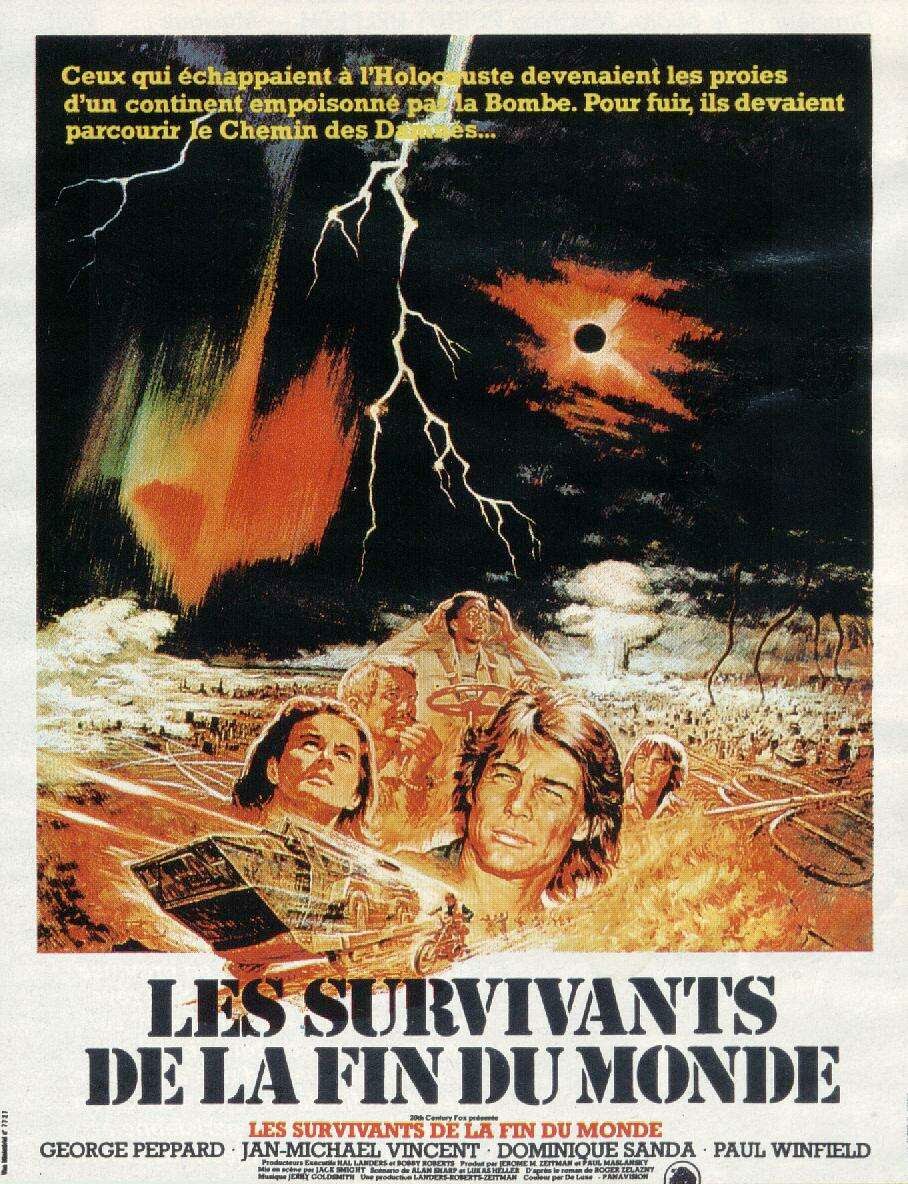

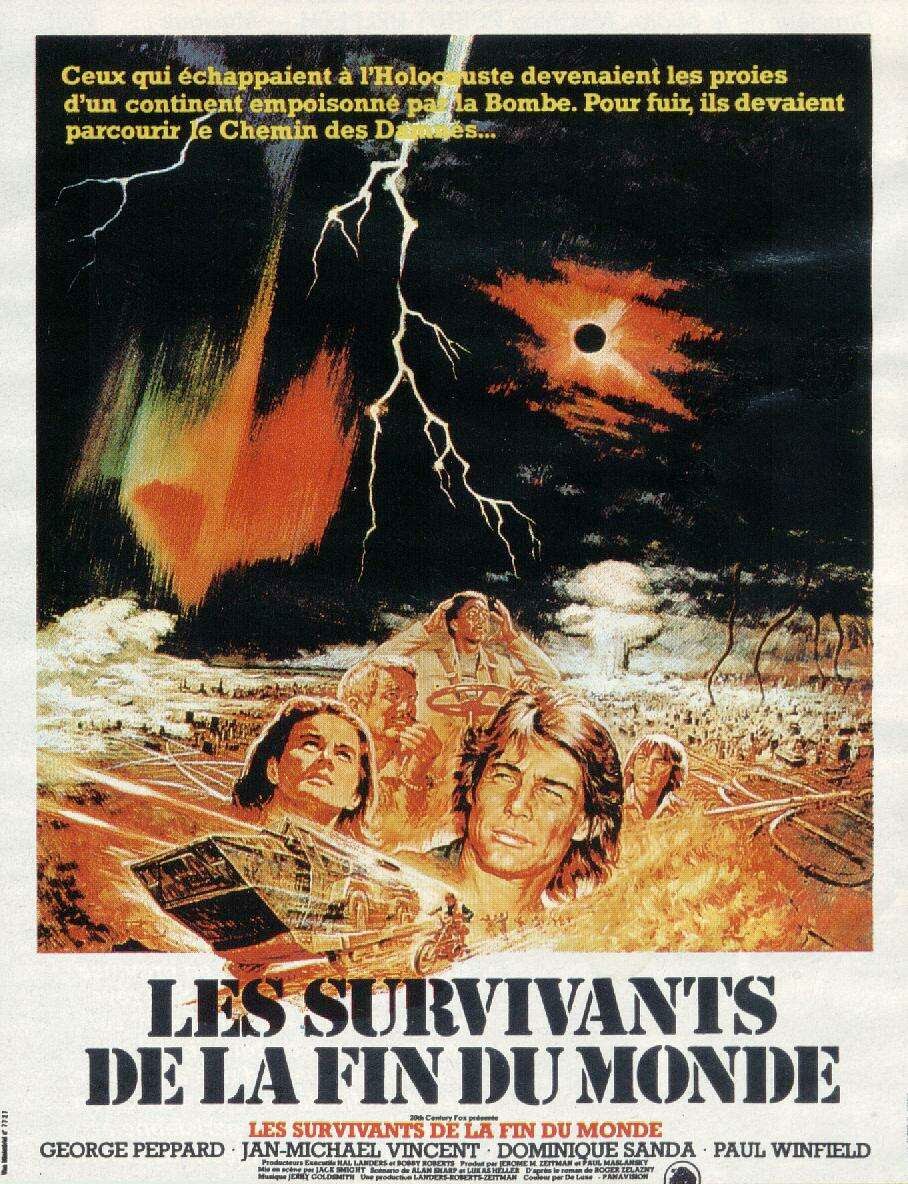

Future star de Supercopter, Jan-Michael Vincent erre dans un désert post-apocalyptique peuplé d'insectes mutants

DAMNATION ALLEY

1977 – USA

Réalisé par Jack Smight

Avec Jan-Michael Vincent, George Peppard, Dominique Sanda, Paul Winfield, Jackie Earle Haley, Kip Niven, Robert Donner

THEMA FUTUR I INSECTES ET INVERTEBRES

Les Survivants de la fin du monde raconte l’épopée d’une poignée d’être humains après un gigantesque holocauste nucléaire, avec la froide brutalité qui caractérise bon nombre de films de science-fiction de la décennie 1968-1978, La Planète des singes en tête. Adapté d’un roman de Roger Zelazny, le scénario ne nous dira jamais ce qui a provoqué la guerre atomique ni qui sont les belligérants. Nous constatons seulement l’ampleur de la catastrophe, d’abord sur la carte d’état-major de l’armée, et ensuite sur le terrain. Nous avons affaire là à un Hiroshima puissance mille, à tel point que la terre s’est carrément décrochée de son axe. Notre planète n’est plus désormais qu’un immense désert jonché de ruines, que surplombe un ciel traversé en permanence par d’étranges aurores boréales. Certaines espèces animales en ont profité pour subir d’inquiétantes mutations, notamment les scorpions, désormais gros comme des vaches. Au milieu de ce chaos, la survie s’organise. Protégé des radiations au cœur de la base militaire où il travaillait, le major Eugene Denton, incarné par le vétéran George Peppard, parvient à construire deux énormes véhicules blindés tout-terrains, amphibies, armés de missiles et équipés pour de longs trajets. Son objectif : traverser le désert pour rejoindre d’éventuels autres survivants dont il a capté le signal. Il embarque avec lui quelques compagnons de route, notamment son ex-collègue Tanner, interprété par Jan-Michael Vincent, futur héros de la série Supercopter.

Dès lors, le récit prend l’allure d’un road-movie post- apocalyptique, qui vire tour à tour au film d’horreur (la terrible séquence des hordes de cafards carnivores ayant envahi une bourgade abandonnée), au western (l’affrontement avec les villageois armés de fusils) et au film catastrophe (le monstrueux orage magnétique qui engloutit tout sur son passage). Les effets spéciaux mis en œuvre oscillent entre l’excellence (l’attaque des cafards, les cieux électriques) et le passable (les scorpions maladroitement incrustés, les maquettes lors de l’inondation). Les deux véhicules blindés du film nécessitèrent la construction d’un exemplaire grandeur nature, tâche dont s’acquitta la compagnie Jefferies Automobile pour un coût de 300 000 dollars.

Une adaptation reniée par Roger Zelazny

Quand on connaît l’œuvre littéraire originale et les enjeux mis en présence, on pourrait reprocher à ces Survivants de la fin du monde une intrigue linéaire, un propos basique et une absence de réflexion approfondie sur la folie des hommes et les horreurs de la guerre (Zelazny clama d’ailleurs haut et fort qu’il détestait cette adaptation). Mais ce serait se tromper sur l’ambition du film. Ce vieux routier de Jack Smight (Les Naufragés du 747, La Bataille de Midway) se sert simplement du contexte futuriste pour trousser un film d’aventure original et distrayant d’un bout à l’autre, ce qui ne sera guère le cas pour la majeure partie des séries B post-apocalyptiques qui fleuriront sur les écrans dans la foulée de Mad Max 2 et New York 1997. Les Survivants de la fin du monde ne fut pas le succès escompté, d’autant qu’un redoutable concurrent nommé La Guerre des étoiles sortit sur les écrans la même année.

© Gilles Penso

Partagez cet article