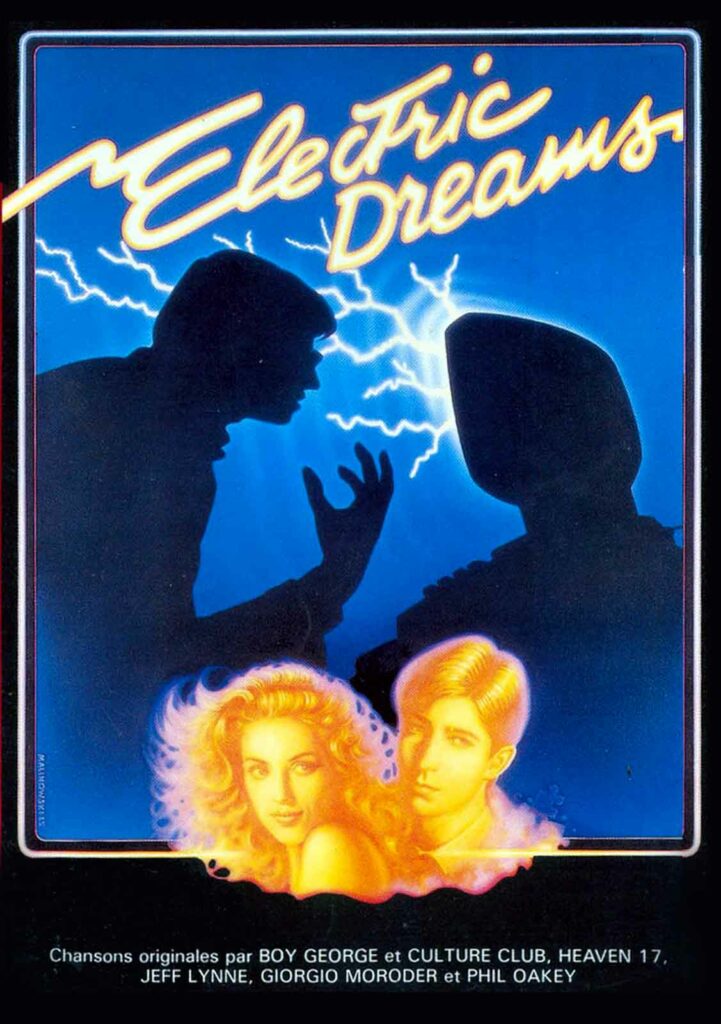

Une comédie romantique avec une violoncelliste, un architecte… et un ordinateur amoureux !

ELECTRIC DREAMS

1984 – USA

Réalisé par Steve Barron

Avec Lenny Von Dohlen, Virginia Madsen, Maxwell Caulfield, Bud Cort, Don Fellows, Alan Polonsky, Wendy Miller, Harry Rabinowitz

Les années 80 jetèrent sous le feu des projecteurs une profession alors méconnue : les réalisateurs de vidéoclips. Rompu à cet exercice, notamment grâce à MTV, Steve Barron s’est ainsi vu proposer la mise en scène d’Electric Dreams, une comédie dans l’air du temps qui recycle le thème de l’ordinateur rebelle (popularisé à l’écran dans 2001 l’Odyssée de l’Espace) pour les besoins d’une bluette romantique destinée en priorité aux adolescents. Miles Milton (Lenny Von Dohlen), un jeune et sympathique architecte, cherche à concevoir une brique anti-tremblements de terre. Distrait, maladroit et un peu technophobe, il regarde d’un mauvais œil tous les distributeurs automatiques, jouets radiocommandés, caméras de surveillance et agendas électroniques qu’il croise sur son chemin. Mais il faut vivre avec son temps, et pour l’aider à organiser sa vie de célibataire endurci, Miles fait l’acquisition d’un ordinateur capable de contrôler le système électrique et les appareils électroménagers de son appartement.

Dans les premiers temps, tout semble plutôt bien fonctionner, et l’emménagement dans l’appartement voisin de Madeline (Virginia Madsen), une charmante violoncelliste, ne gâche rien. Un soir, décidément très en avance sur son temps, Miles utilise un modem pour télécharger tout ce que contient l’ordinateur de son patron. Mais la surcharge crée un court-circuit, et pour empêcher un début d’incendie il verse du champagne sur le clavier de son ordinateur. Les bulles pénètrent dans les circuits internes, et dès lors l’ordinateur va acquérir une autonomie et une personnalité… Sous ses allures de clip géant pour midinettes (avec une caméra en perpétuel mouvement et une bande son saturée de tubes des années 80 signés Culture Club, Jeff Lynne, P.P. Arnold, Heaven 17, Philip Oakey, Helen Terry et Giorgio Moroder), Electric Dreams soulève d’intéressantes questions liées à l’intelligence artificielle : un ordinateur est-il capable de créer des œuvres artistiques, d’éprouver des sentiments, voire d’aimer ?

Le rêve de l'ordinateur

Au cours d’une scène mémorable, la machine joue de la musique en duo avec Madeline, les instruments synthétiques et le violoncelle s’unissant de part et d’autres du mur mitoyen. Séduite par ce dialogue harmonique, la belle tombe amoureuse de Miles et de ses talents musicaux. Leur relation naît donc d’un malentendu, et lorsque plus tard elle lui déclare n’avoir encore jamais eu la chance de flirter avec un compositeur, la caméra de Steve Barron s’attarde sur des petites marionnettes à l’effigie de Pinocchio, métaphore du mensonge qui s’installe. D’autres scènes étonnantes parsèment le film, la plus célèbre étant sans doute le rêve de l’ordinateur – qui donne son titre au film – dans lequel s’animent des images de synthèse rudimentaires mais déjà très performantes. Le postulat d’Electric Dreams est donc très attrayant, mais le scénario un peu léger se met rapidement à tourner en rond et les enjeux pas vraiment forts ôtent à l’intrigue toute possibilité de passionner le spectateur. S’il fut un tremplin pour les carrières de Steve Barron et Virginia Madsen, le film fut le seul vrai titre de gloire de Lenny Von Dohlen, malgré sa prestation remarquée ultérieure dans la série Twin Peaks.

© Gilles Penso

Partagez cet article