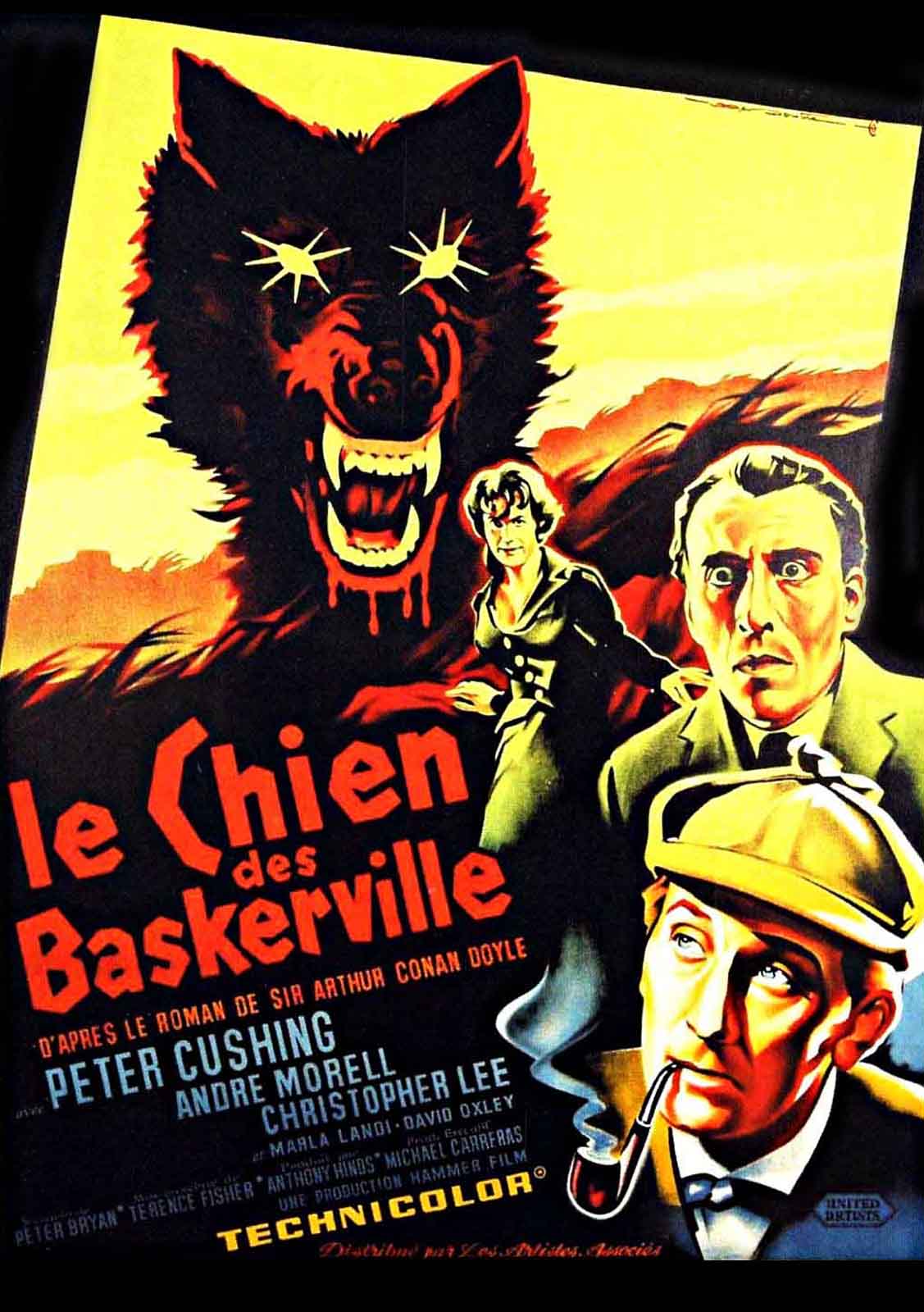

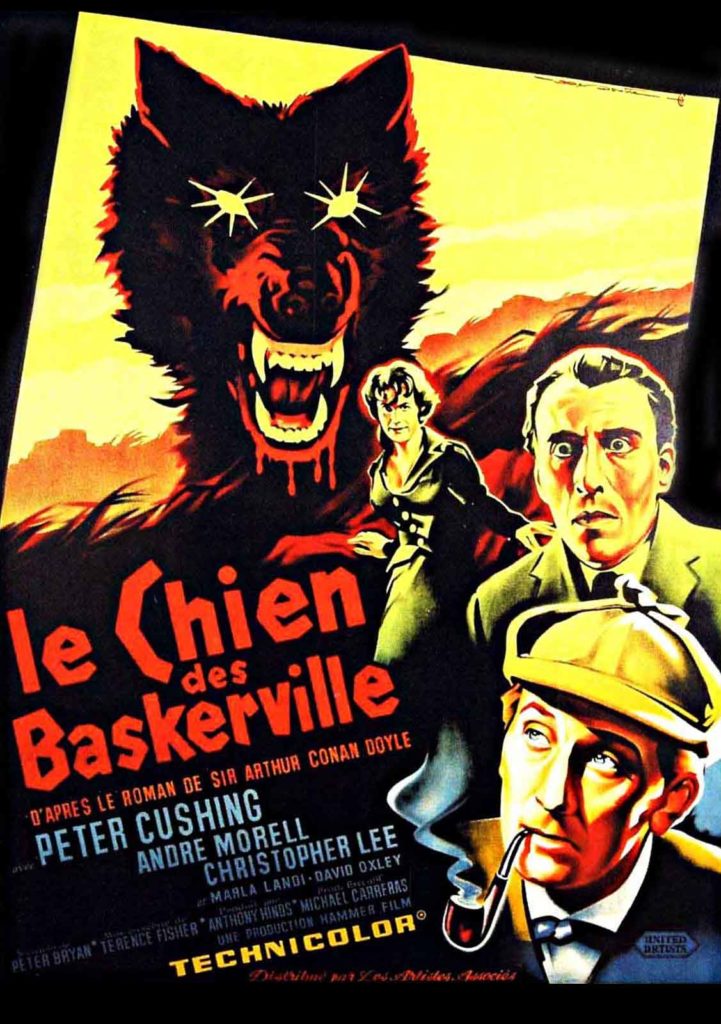

La plus fantastique des aventures de Sherlock Holmes portée par le trio Terence Fisher, Peter Cushing et Christopher Lee

HOUND OF THE BASKERVILLE

1959 – GB

Réalisé par Terence Fisher

Avec Peter Cushing, Christopher Lee, André Morell, Marla Landi, David Oxley, Francis De Wolff, Miles Malleson, Ewen Solon

THEMA MAMMIFÈRES

Après avoir respectivement excellé dans les rôles titres de Frankenstein s’est échappé et Le Cauchemar de Dracula, Peter Cushing et Christopher Lee trouvent à nouveau des rôles à la mesure de leur talent et de leur prestance dans cette très élégante version du fameux roman d’Arthur Conan Doyle. Cushing y campe un Sherlock Holmes imbu de lui-même au flegme délicieusement irritant, et Lee un Henry Baskerville taciturne à la haute stature et au charme ténébreux. Celui-ci revient dans la maison de ses ancêtres au beau milieu de la lande écossaise, après que son oncle Charles ait été retrouvé mort dans d’étranges circonstances. D’aucuns attribuent ce décès à la malédiction qui frappe la famille Baskerville depuis que le détestable Sir Hugo a assassiné une jeune paysanne qui se refusait à lui. Selon la légende, cette malédiction prend la forme d’un chien assoiffé de sang venu tout droit de l’enfer. Holmes mène donc l’enquête, accompagné du docteur Watson, interprété avec beaucoup de finesse par André Morell.

L'une des meilleures incarnations de Holmes à l'écran

Partagez cet article