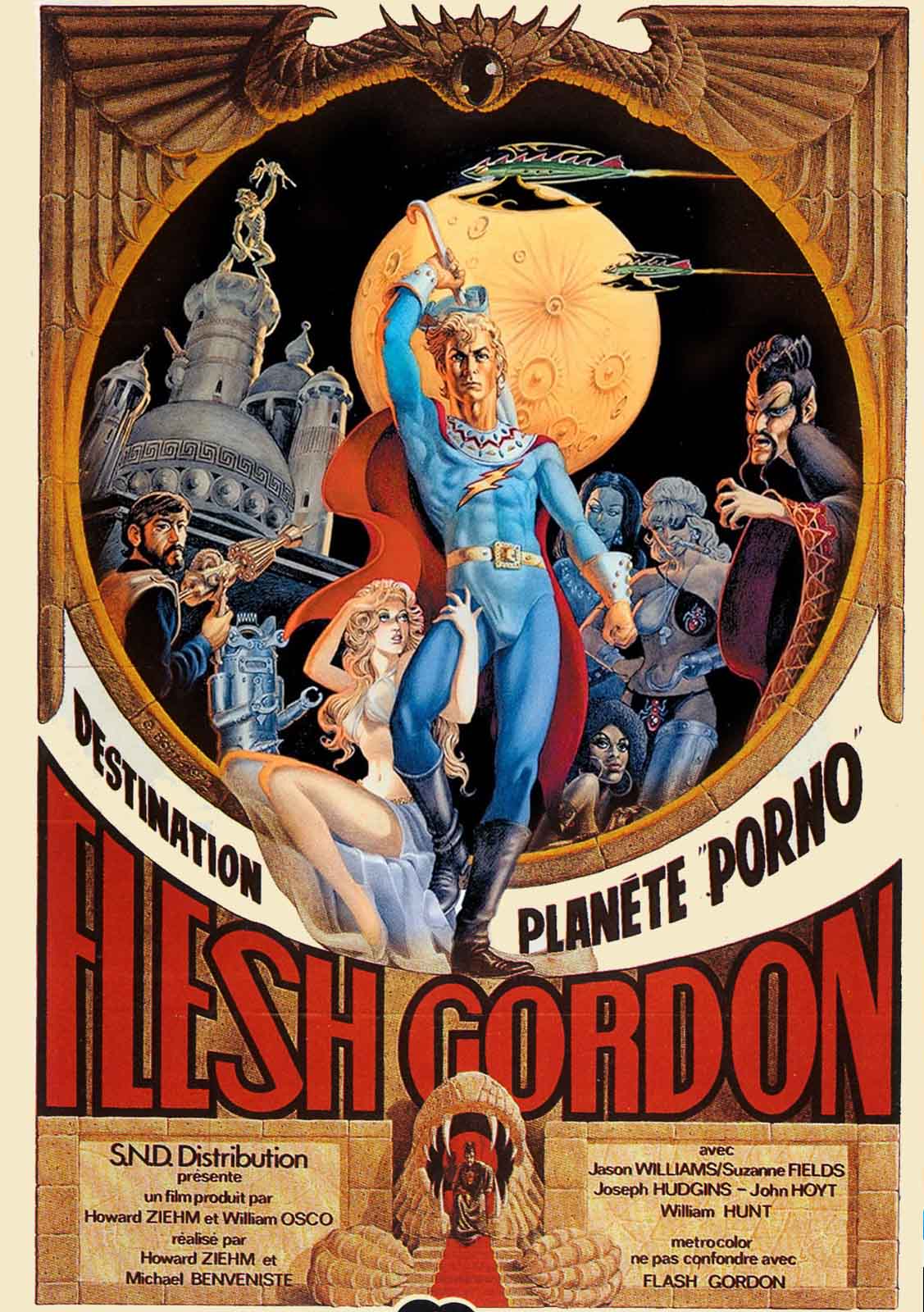

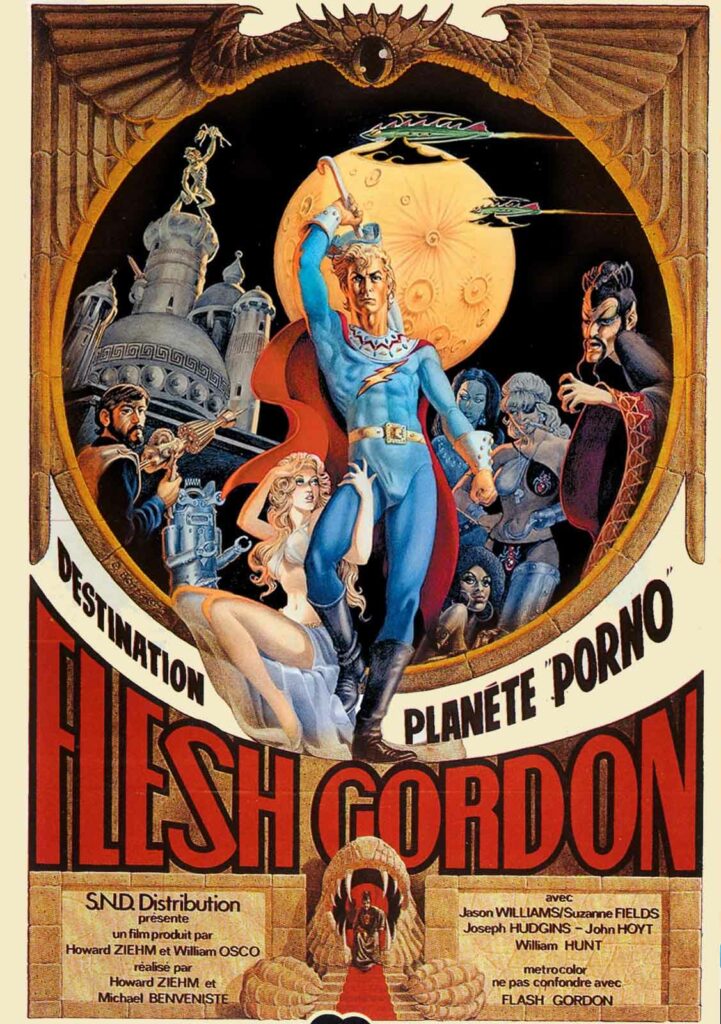

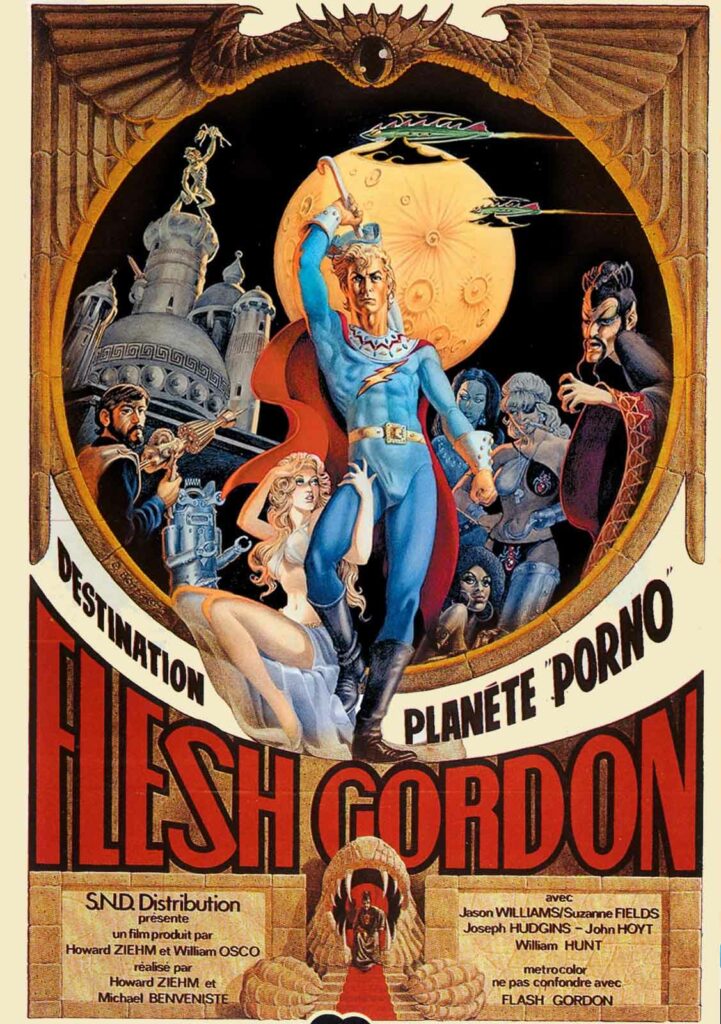

Une étrange parodie érotique de Flash Gordon truffée de monstres en stop-motion à la Ray Harryhausen

FLESH GORDON

1974 – USA

Réalisé par Howard Ziehm et Michael Benveniste

Avec Jason Williams, Cindy Hopkins, Joseph Hudgins, William Dennis Hunt, Candy Samples, Mycle Brandy, John Hoyt

THEMA SPACE OPERA

Soucieux d’échapper un peu au ghetto du cinéma pornographique dans lequel il sévissait depuis plusieurs années, le producteur Mike Benveniste proposa un beau jour à son partenaire Howard Ziehm un scénario baptisé Flesh Gordon qui reposait sur un concept assez étrange : une parodie érotique de science-fiction suivant assez fidèlement la trame narrative des véritables aventures de Flash Gordon. L’histoire ? Un mystérieux rayon sexuel, signalé par le professeur Gordon et émis depuis la planète Porno, plonge la Terre dans le chaos. Pour sauver le genre humain des menaces de l’empereur Wang, Flesh Gordon et sa compagne Dale Ardor bravent donc les mille périls de l’espace interstellaire, à bord du vaisseau spatial du professeur E. Jakull. Cet étrange pastiche manie un humour très premier degré, situé évidemment au-dessous de la ceinture et au ras des pâquerettes, mais c’est finalement ce qui fait son charme.

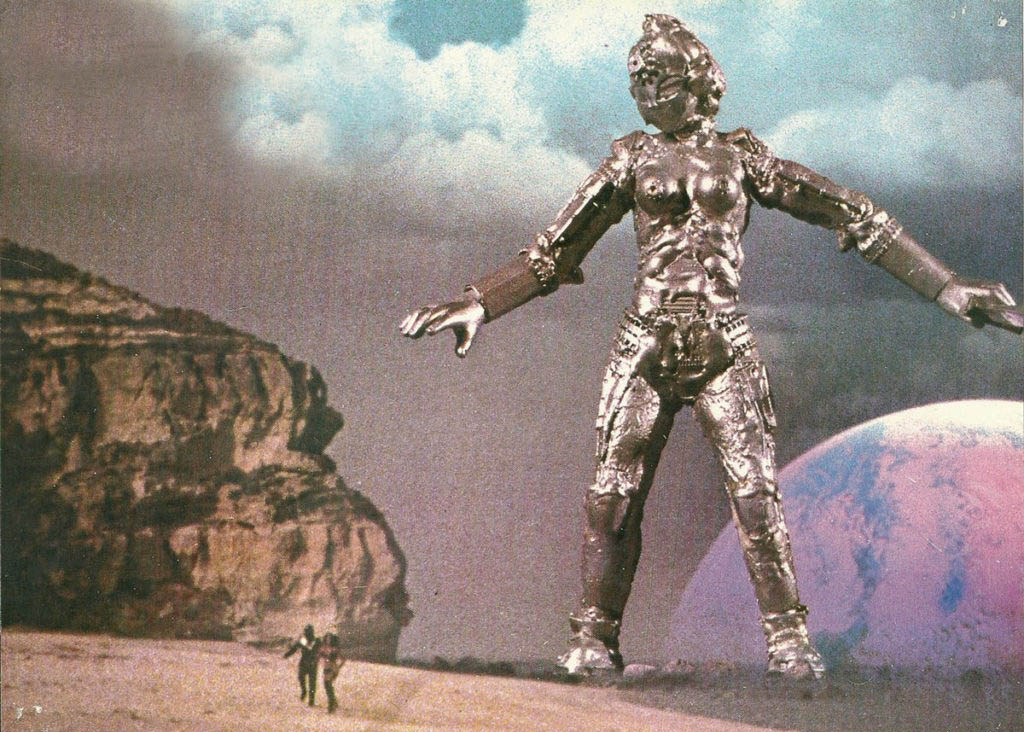

Les effets spéciaux extrêmement kitsch évoquent la SF japonaise et les Thunderbirds, et le duo Jim Danforth/David Allen a concocté quelques séquences d’animation très réussies, hommages évidents à leur maître Ray Harryhausen. Il s’agit de l’apparition des pinosaures (!), sortes de phallus cyclopes qui attaquent nos héros, ainsi que du combat de Flesh contre un homme-insecte, calqué fidèlement sur celui de Sinbad contre le squelette dans Le 7ème Voyage de Sinbad, et de l’intervention finale du Grand Dieu Porno, un géant monstrueux qui emprunte sa morphologie à la fois au cyclope du même Sinbad et au Ymir de A des millons de kilomètres de la Terre. Ce monstre rend également un hommage évident à King Kong, en particulier à la scène de l’effeuillage de Fay Wray (qui va ici beaucoup plus loin que d’habitude, évidemment), à l’ascension de l’Empire State Building (remplacé par une tour phallique), à l’attaque des avions (ici un vaisseau de Wong piloté par Jakull et Flesh Gordon) et à la chute finale. « Nous avions inventé un surnom au Grand Dieu Porno pendant le tournage » avoue Jim Danforth, presque honteux. « C’était Nesuahyrrah, autrement dit Harryhausen à l’envers ! » (1)

Le Grand Dieu Porno

L’érotisme omniprésent du film participe comme la science-fiction au délire général, orgies gigantesques à l’appui, l’héroïne passant le plus clair de son temps entièrement déshabillée. Notons aussi l’intervention des robots boîte de conserve au pénis en forme de vrille, de Pédalo, sorte de Robin des bois efféminé venant en aide aux héros, et des Amazones, dirigées par une pirate à l’œil bandé et à la jambe de métal. Au beau milieu du film, un interlude interrompt l’action alors que Flesh et ses amis sont en fort mauvaise posture, comme à la fin des épisodes des bons vieux serials. « Au départ, je ne voulais pas que mon nom apparaisse au générique, parce que je croyais que c’était un film porno pur et dur », raconte Danforth. « Finalement, il fut beaucoup plus inoffensif que prévu » (2). Au cours de ses premières semaines d’exploitation en juillet 74, Flesh Gordon se comporta plutôt bien au box-office, puis se tailla une réputation de film culte qui lui réserva plus tard un beau succès en vidéo.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998.

© Gilles Penso

Partagez cet article