Une version gore du classique de Gaston Leroux, avec Robert Englund dans le rôle du célèbre Fantôme

PHANTOM OF THE OPERA

1989 – USA

Réalisé par Dwight H. Little

Avec Robert Englund, Alex Hyde-White, Terence Harvey, Jill Schoelen, Emma Rawson, Molly Shannon, Bill Nighy

THEMA SUPER-VILAINS

Les années 80 déclinantes s’étant découvertes un nouveau croquemitaine en la personne de Freddy Krueger, le comédien Robert Englund se mua en icône moderne de l’épouvante, s’efforçant d’incarner maints personnages maléfiques du répertoire classique. Certains producteurs espéraient ainsi en faire le digne successeur de Boris Karloff, Bela Lugosi, Peter Cushing ou Vincent Price, mais le talent et le charisme fort limités d’Englund ne lui permirent jamais d’assumer dignement ce prestigieux héritage. Le voilà ici dans la peau d’un nouveau Fantôme de l’Opéra, reprenant le flambeau de Lon Chaney, Claude Rains et Herbert Lom. Les prémisses du film laissent imaginer une version modernisée du roman de Gaston Leroux, car l’intrigue prend place à New York de nos jours. L’étudiante en musique Christine Day y découvre une partition du 19ème siècle, « Don Juan triomphant », signée par un certain Erick Destler. Au cours d’une audition, elle choisit de chanter un extrait de cette partition. Aussitôt, elle s’évanouit, et nous changeons dès lors d’époque. Le film se propulse un siècle plus tôt, en plein Londres, et Christine y est choriste à l’opéra. S’agit-il d’un flash-back ? D’une hallucination ? D’une réincarnation ? Nous ne le saurons jamais, et le scénario prend le parti de rester très évasif à ce propos, comme si le prologue moderne n’avait qu’une seule vocation : éviter de rebuter les fans de Freddy et de Vendredi 13 en leur présentant de prime abord un contexte familier et contemporain.

Toujours est-il que l’intrigue se contente alors de reprendre vaguement la trame du roman de Leroux, transposant sans véritable justification le Paris initial dans un Londres brumeux capté dans de très beaux décors naturels à Budapest. Hélas, le sujet réclamait une certaine élégance et une certaine classe, ce dont Dwight Little, réalisateur de plusieurs épisodes de la série Les Cauchemars de Freddy et d’un peu mémorable Halloween 4, se montre assez dépourvu. D’autant que les passages musicaux sont plutôt pesants, la voix de Christine Day étant loin de nous subjuguer. Quand elle chante le monologue du miroir de Faust, on pense même carrément à la Castafiore d’Hergé, c’est dire ! Robert Englund lui-même cabotine plus que de raison, nous rejouant une version tourmentée de Freddy Krueger.

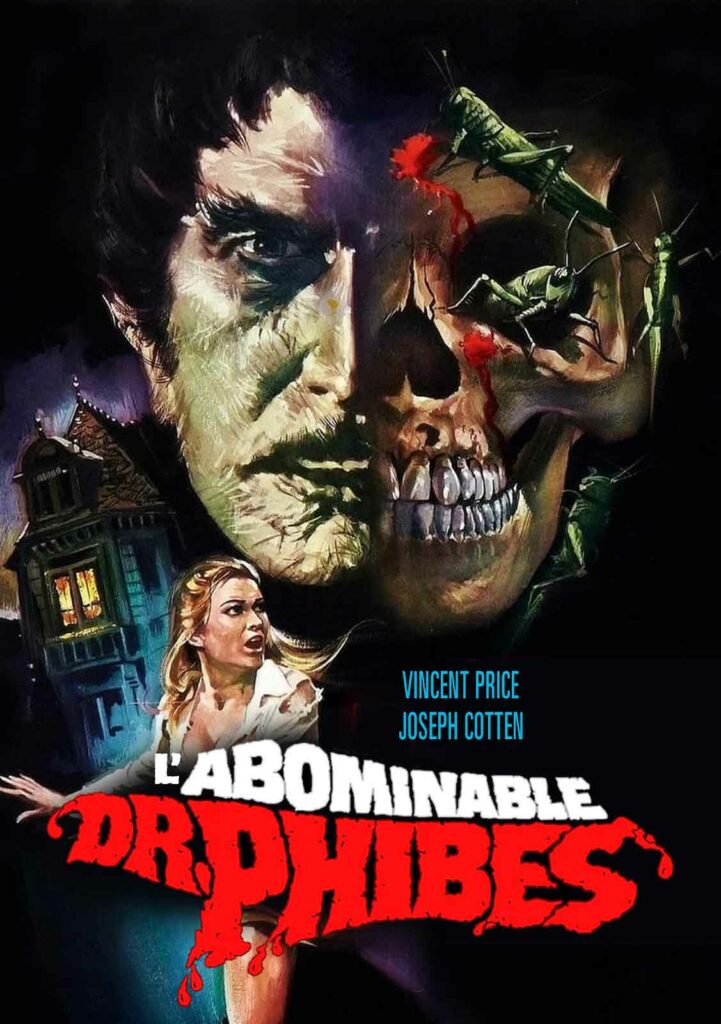

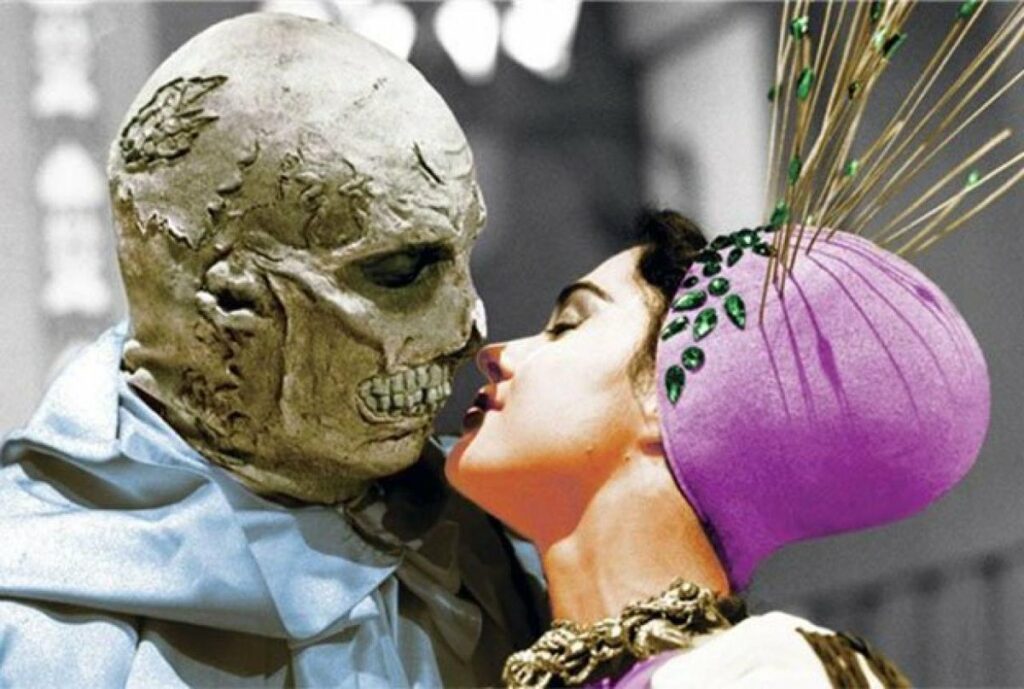

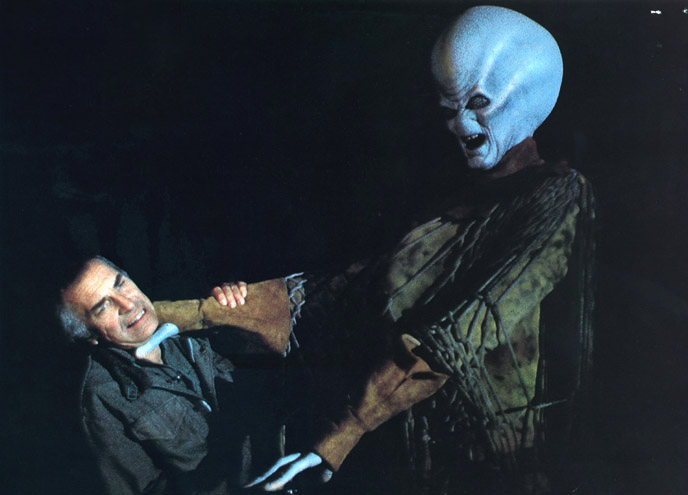

Un air de famille avec Freddy Krueger

Et lorsqu’il part en croisade meurtrière contre les critiques ayant eu la maladresse d’incendier la prestation de Christine, on repense à Théâtre de Sang, la finesse en moins. Ce Fantôme de l’Opéra se distingue surtout par son approche résolument gore. Le Fantôme écorche vive ses victimes, poignarde avec force jets de sang, et les maquillages spéciaux conjointement signés Kevin Yagher et John Buechler ne font pas dans la demi-mesure. L’une des scènes les plus impressionnantes, en la matière, est celle où Erik découd son visage fait de peaux humaines, façon Leatherface, pour révéler son faciès défiguré. Un épilogue ridicule et incohérent achève de rabaisser cette version du mythe au rang d’œuvrette anecdotique, conçue pourtant en pleine vogue de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber.

© Gilles Penso

Partagez cet article