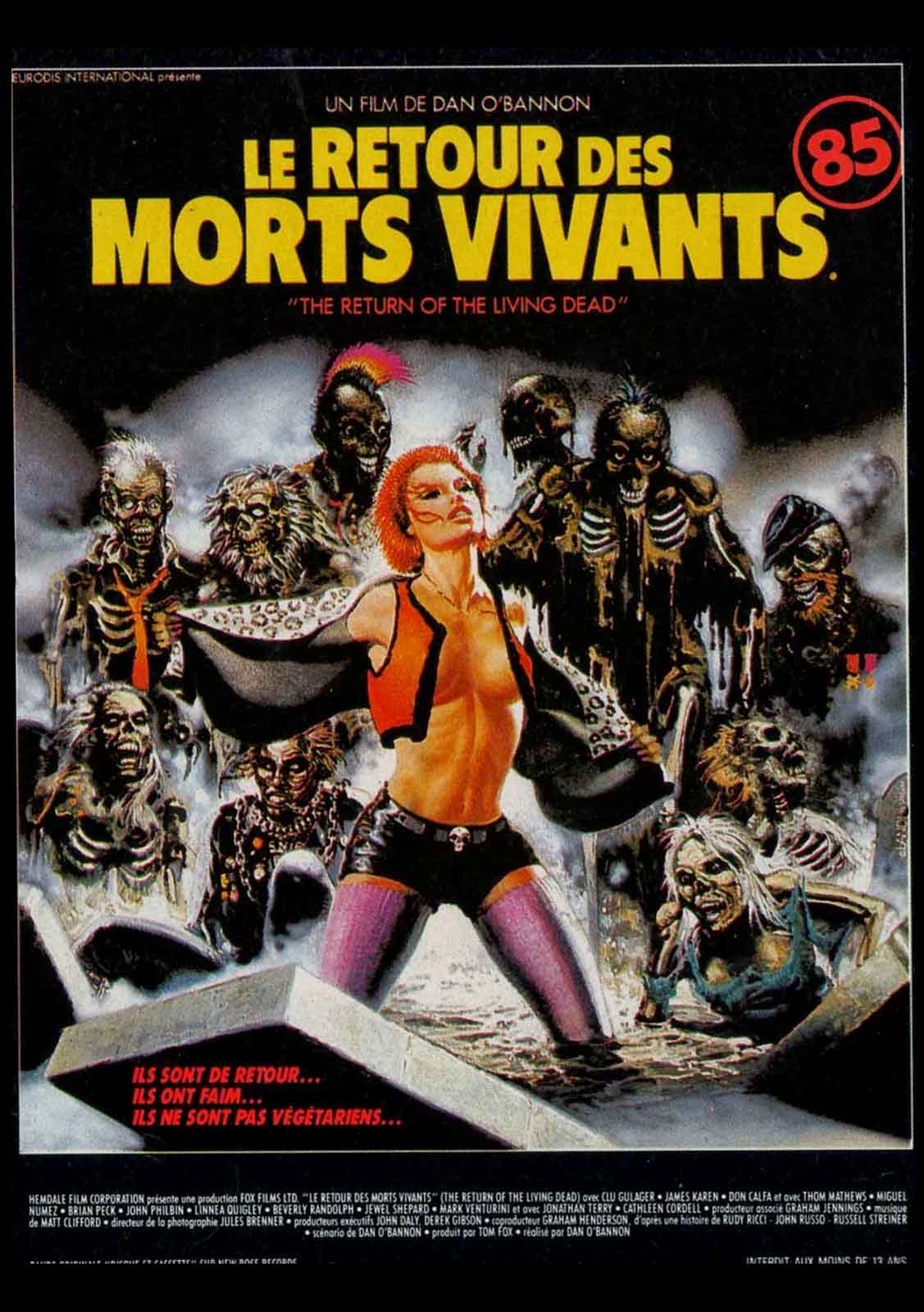

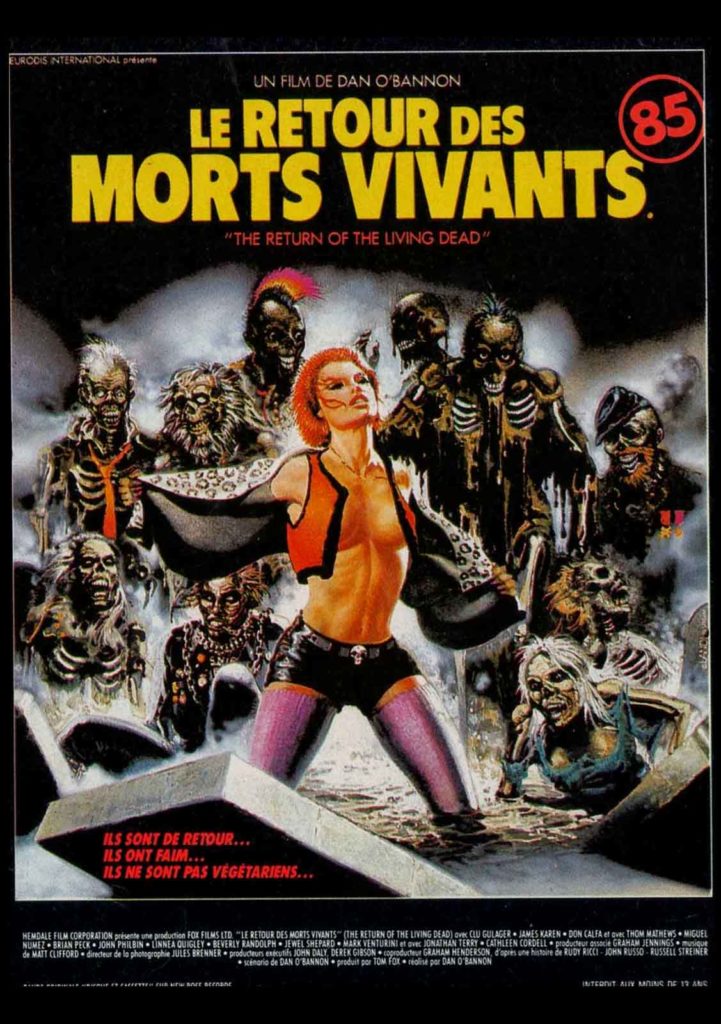

En marge de la saga de George Romero, Dan O'Bannon propose une relecture gore et humoristique du mythe du zombie

RETURN OF THE LIVING DEAD

1985 – USA

Réalisé par Dan O’Bannon

Avec Clu Gulager, James Karen, Don Calfa, Thom Mathews, Beverly Randolph, John Philbin, Jewel Shepard

THEMA ZOMBIES I SAGA LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS

Cinéphile compulsif et auteur de nombreux scénarios fantastiques (Dark Star, Alien, Métal Hurlant, Lifeforce), Dan O’Bannon s’est mis en tête d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice des films de zombies, genre qu’il avait abordé avec beaucoup de maestria en écrivant l’excellent et injustement méconnu Réincarnations. Ici, il propose une séquelle alternative et rigolarde à La Nuit des Morts-Vivants, sans tenir compte de Zombie qui en constitue la suite officielle. Occupant lui-même le siège du réalisateur après le désistement de Tobe Hooper, O’Bannon part d’un postulat pour le moins original. D’après son scénario, le film que George Romero réalisa en 1968 repose sur des faits réels, et l’armée a vraiment expérimenté un produit chimique gazeux censé ramener les morts à la vie. Or, comme par hasard, le gaz en question est entreposé dans des fûts au sous-sol d’une morgue. Il suffit alors que les récipients soient ouverts par inadvertance suite à la maladresse d’un employé pour que le carnage commence. D’autant qu’un groupe de punks surexcités a eu la bonne idée de festoyer dans le cimetière voisin, offrant aux zombies affamés un lot non négligeable de chair fraîche.

Les cadavres ramenés à la vie s’avèrent indestructibles, puisque même coupés en morceaux ils continuent à s’agiter avec sauvagerie. Et contrairement à ceux de Romero, ils ne se laissent guère intimider par un simple impact de balle en plein cerveau. Seul le feu semble susceptible de les arrêter. Mais un orage gronde bientôt, et lorsque la pluie s’abat sur les lieux, le gaz s’éparpille en tous lieux, multipliant de manière alarmante le nombre de morts-vivants alentour. Si O’Bannon rejoint Romero dans la satire des autorités, du gouvernement et de l’armée, il se distingue cependant par un ton résolument parodique. Ses morts-vivants parlent, blaguent, courent comme des dératés et se livrent joyeusement à l’anthropophagie, notamment ce jeune homme zombifié qui court après sa petite amie en lui déclarant sa flamme… tout en n’ayant d’yeux que pour son appétissant cerveau !

« Cerveau ! »

Chacune des sanglantes exactions de ces morts décidément très dynamiques vire donc quasi-systématiquement au gag. Dans ce registre, on se souvient surtout de cette séquence burlesque où les zombies, ayant dévoré tous les occupants d’une voiture de police, appellent des renforts à la radio pour se mettre d’autres pandores sous la dent. La légèreté générale du ton peut rebuter quelque peu l’amateur d’épouvante pure et dure (d’autant qu’O’Bannon sature sa bande originale de morceaux de hard rock pour séduire le public ado), mais les effets spéciaux horrifiques emportent forcément l’adhésion du zombiphile le plus exigeant. Notamment cette morte coupée en deux qui s’agite sur une table d’opération, ou ce cadavre ambulant au corps goudronneux qui se décompose pendant tout le film en vociférant « cerveau ! » chaque fois qu’il croise un humain. Le dénouement, pour le moins radical, voit le gouvernement lâcher sur la ville contaminée une bombe atomique, carrément, pour éradiquer la menace… Comme si la mort avait peur de l’atome !

© Gilles Penso

Partagez cet article