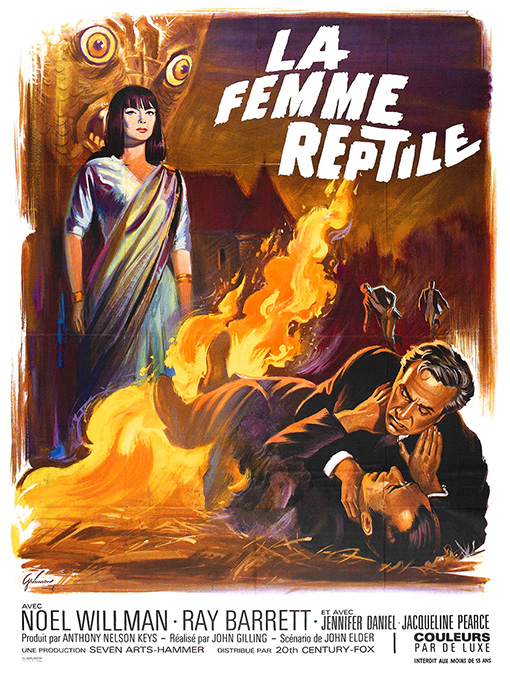

Le studio Hammer diversifie son bestiaire en projetant sur les écrans les méfaits d'un monstre reptilien inédit

THE REPTILE

1966 – GB

Réalisé par John Gilling

Avec Ray Barrett, Jacqueline Pearce, Jennifer Daniel, Noel Willman, Michael Ripper, John Laurie, Marne Maitland

THEMA REPTILES ET VOLATILES

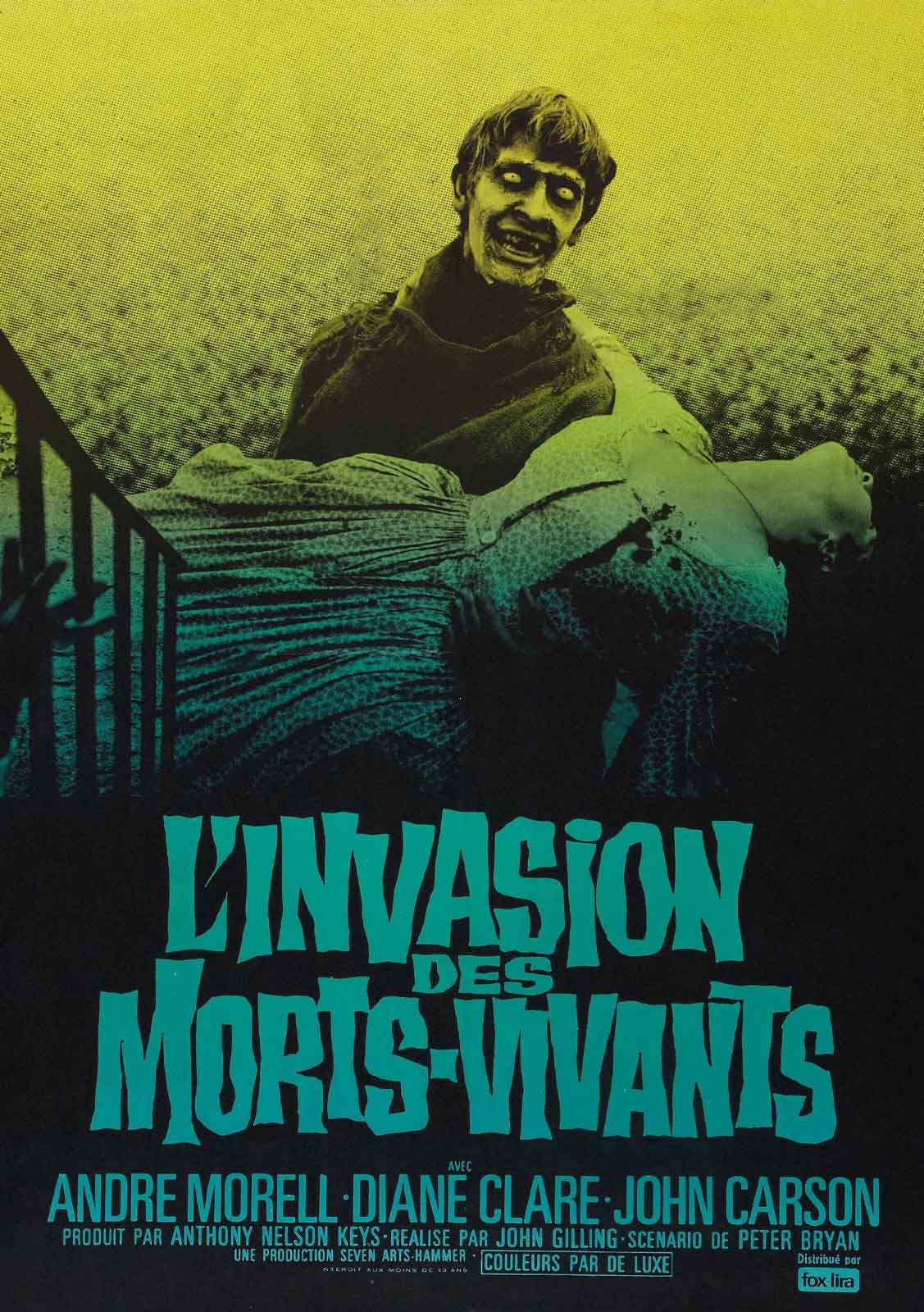

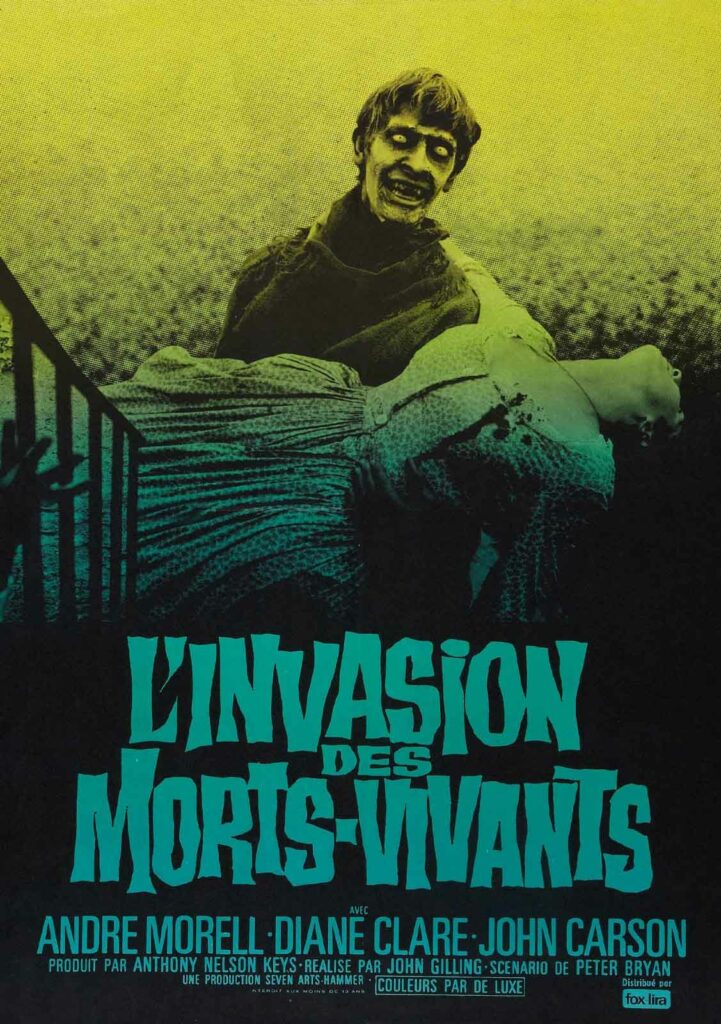

Dans la mouvance de La Gorgone de Terence Fisher, dont il écrivit le scénario, John Gilling nous propose les forfaits d’une nouvelle femme-serpent, à l’occasion de ce film curieux tourné quasiment en même temps que L’Invasion des Morts-Vivants et dans les mêmes décors. L’intention est visiblement de varier les plaisirs en diversifiant le bestiaire classique de la Hammer, déjà gorgé à outrance de vampires, de monstres de Frankenstein et de loups-garous. L’intrigue se situe dans un village des Cornouailles, où une succession de morts mystérieuses s’accumule sans répit. Chaque victime est retrouvé figée, le visage embruni et l’écume au lèvre, comme si elle avait été victime d’une attaque. Superstitieux, les villageois enterrent en silence chaque trépassé, persuadés d’être victimes d’une malédiction immémoriale. La dernière victime en date est Charles Spalding, qui lègue une mignonne maison de campagne à son frère Harry. Celui-ci se rend donc dans le petit village, en compagnie de son épouse Valerie, et s’y installe sous l’œil mauvais des habitants qui, de toute évidence, n’apprécient guère les étrangers. En découvrant le cadavre d’un vagabond, Harry et Valerie sont confrontés de plein fouet à la fameuse malédiction, et décident d’enquêter. Leurs investigations les mènent jusqu’à la vaste demeure du docteur Franklyn, qui vit avec sa fille Anna et un étrange serviteur au sourire inquiétant…

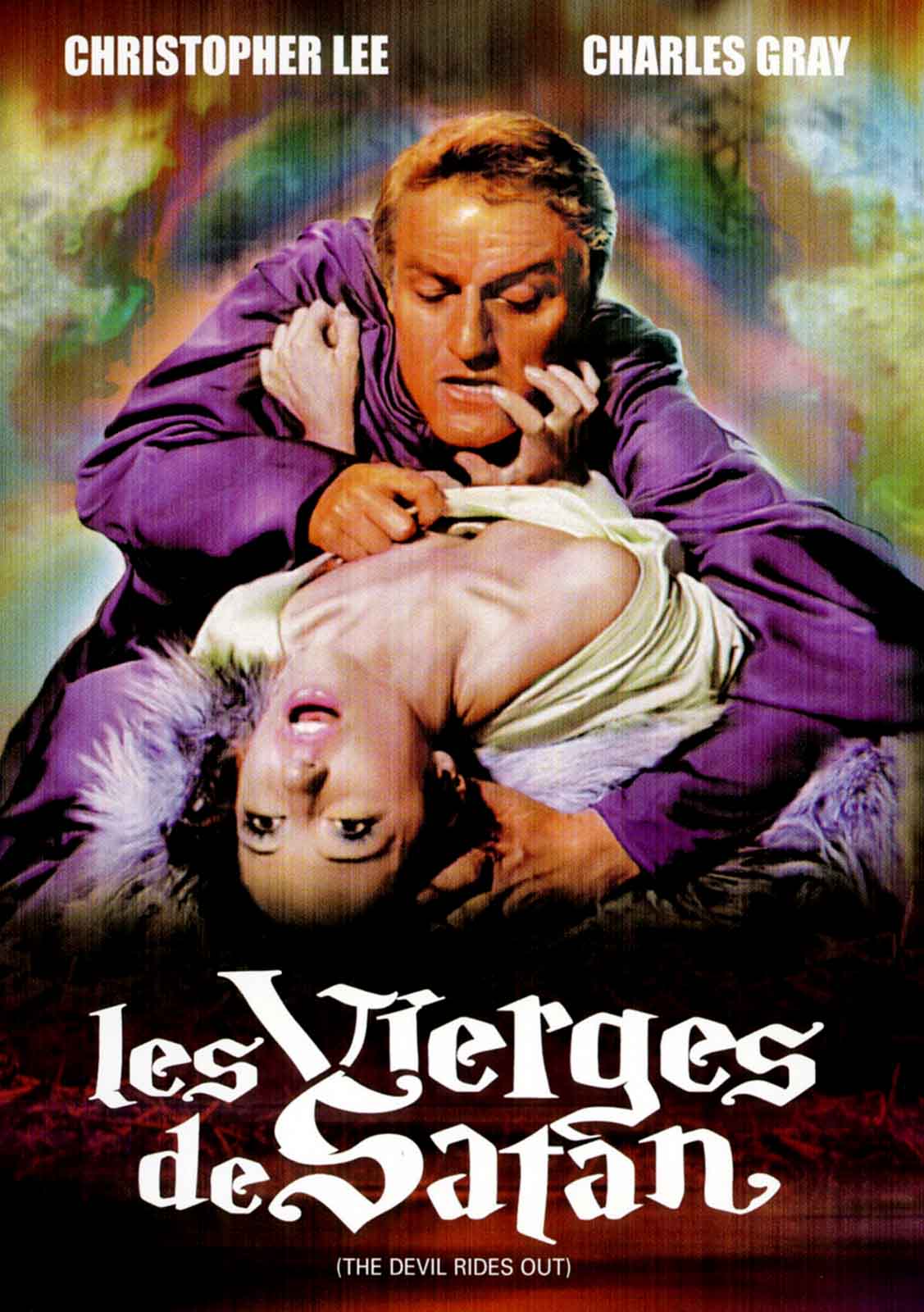

L’atmosphère mystérieuse du film est son atout majeur, car cette Femme Reptile souffre par ailleurs d’une mise en scène théâtrale, d’un scénario qui se traîne et d’un casting bien fade, à l’exception peut-être de Noel Willman, qui semble marcher sur les traces de Christopher Lee en campant l’étrange docteur Franklyn. La clef de l’énigme est des plus insolites, donnant une explication pseudo-rationnelle aux méfaits de la femme-cobra en puisant ses origines auprès de peuplades primitives de Malaisie. Le principe de la créature qui plante régulièrement ses crocs envenimés dans la gorge de tous ceux qui s’aventurent chez elle, qui n’est finalement qu’une variante du vampirisme décliné maintes fois par les studios Hammer, est visualisé par un maquillage outrancier qui tire son efficacité de la furtivité de ses apparitions.

L'incontournable brasier final

Car malgré son imagination et ses bonnes intentions (ici, il s’et même efforcé de mouler la peau d’un vrai cobra pour réaliser ses prothèses), Roy Ashton, maquilleur attitré des films d’horreur estampillés Hammer, n’a jamais fait dans la dentelle, ses créations souffrant systématiquement de la comparaison avec celles du grand Jack Pierce, concepteur visuel des monstres mythiques d’Universal. Comme il se doit, La Femme Reptile s’achève par un grand incendie salvateur et purificateur, au sein d’un climax qu’on aurait espéré plus imaginatif et moins expéditif. L’œuvre demeure donc mineure, mais elle témoigne de l’inépuisable imagination d’une petite famille de cinéastes britanniques s’étant efforcés au fil des ans de satisfaire les amateurs d’horreur en tout genre.

© Gilles Penso

Partagez cet article