La célèbre Volkswagen affronte son double maléfique dans cet opus délirant qui donne la vedette à Bruce Campbell…

THE LOVE BUG

1997 – USA

Réalisé par Peyton Reed

Avec Bruce Campbell, John Hannah, Alexandra Wentworth, Kevin J. O’Connor, Dana Gould, Harold Gould, Micky Dolenz, Burton Gilliam, Clarence Williams III

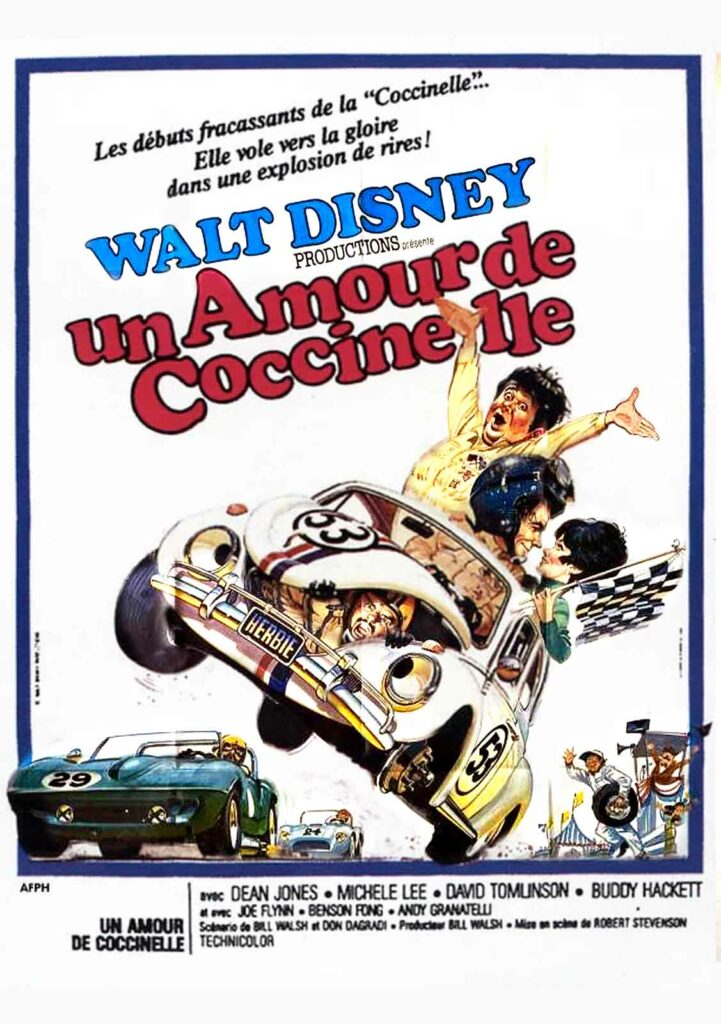

THEMA OBJETS VIVANTS I SAGA LA COCCINELLE

Après quatre longs-métrages (sortis en salle entre 1968 et 1980) et une série TV (diffusée en 1982), la célèbre Coccinelle fait son retour sous forme d’un téléfilm dirigé par Peyton Reed (futur réalisateur de Ant-Man et de plusieurs épisodes de The Mandalorian). Ce bon vieux Bruce Campbell en tient la vedette. Car après L’Armée des ténèbres, le héros de la saga Evil Dead s’est mis à multiplier les rôles pour le grand et le petit écran en ne s’interdisant aucun style : la comédie féerique (Le Grand saut), le western fantastique (Brisco County), le techno-thriller exotique (Congo), les séries super-héroïques (Loïs & Clark : les nouvelles aventures de Superman), les aventures post-apocalyptiques (Los Angeles 2013). Alors pourquoi pas un épisode de La Coccinelle ? Diffusé pour la première fois sur ABC dans le cadre du programme Le Monde merveilleux de Disney, ce téléfilm est à la fois un remake et une suite d’Un amour de Coccinelle. Son titre original reprend d’ailleurs celui du tout premier film de la série. Le prologue nous apprend que Herbie/Choupette, après avoir appartenu au pilote Jim Davis, s’est retrouvée entre les mains de Simon Moore III (John Hanna), un coureur arrogant et tricheur qui perd une course en la conduisant et l’envoie aussitôt à la casse.

Nous faisons alors connaissance de Hank Cooper (Bruce Campbell), un ex-pilote de Formule 1 devenu mécanicien dans un garage modeste avec son collègue fantasque Roddy (Kevin J. O’Connor). Leur patron Chuck (Clarence Williams III) les inscrit à un concours de mécanique où les participants sont chargés de réparer un tacot qu’ils devront faire courir. Hank et Roddy héritent de la vieille Coccinelle, la seule voiture restante. Contraints de relever le défi, ils parviennent à lui redonner vie juste avant qu’elle ne soit remorquée hors de la piste. Grâce à l’aide de cette voiture particulièrement capricieuse qui semble lui témoigner une confiance inattendue, Hank réussit à remporter la course, retrouvant ainsi la foi en ses capacités de pilote. Ce succès inattendu attire l’attention de son ex-petite amie Alex Davis (Alexandra Wentworth), journaliste sportive chez Auto Magazine, mais attise aussi l’esprit revanchard du vil Simon Moore III. Ici, Kevin Connor reprend à peu de chose près le rôle du mécano que jouais Buddy Hackett dans Un amour de Coccinelle, un hurluberlu sympathique qui est le seul à pouvoir comprendre Choupette et communiquer avec elle. John Hannah, lui, assure la fonction de méchant imbu de lui-même (comme David Tomlinson en son temps) tandis que Bruce Campbell et Alexandra Wentworth se tournent autour comme chien et chat, à la manière du couple qu’incarnaient Dean Jones et Michele Lee. Nous sommes donc en terrain connu.

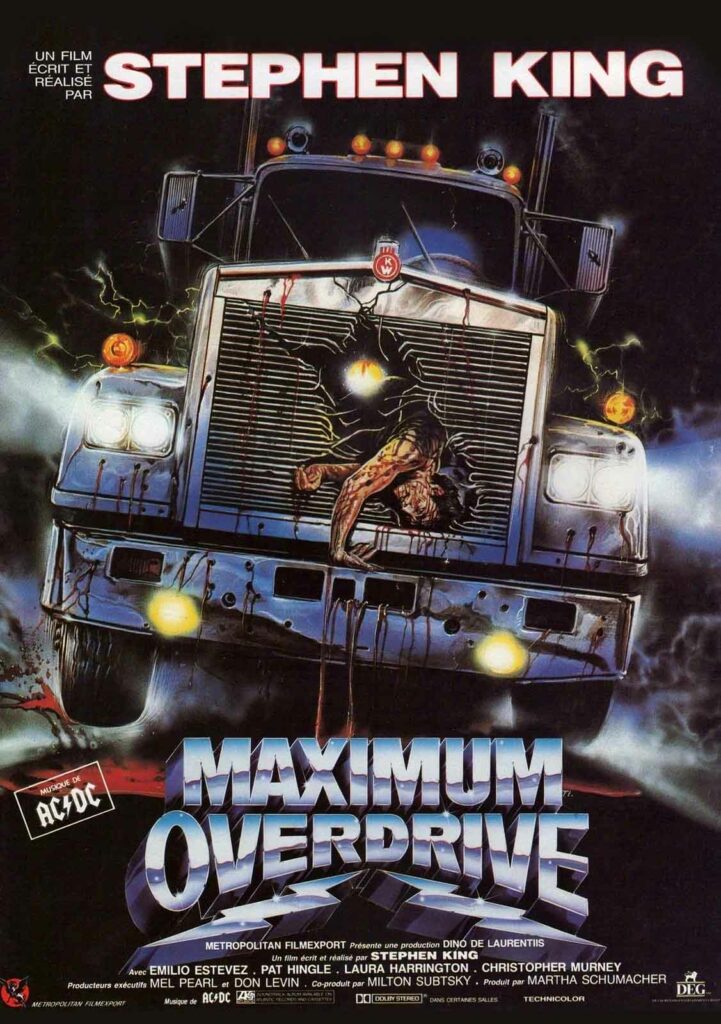

Enfer mécanique

Mais Un nouveau départ pour la Coccinelle tient à aller plus loin en nous révélant ce qui n’avait jamais été raconté auparavant : les origines de cette voiture aux capacités hors du commun. Un flash-back en noir et blanc qui se frotte au mythe de Frankenstein nous apprend donc qu’après la deuxième guerre mondiale, à la demande du gouvernement américain, l’ingénieur allemand Gustav Stümpfel fut chargé de concevoir une voiture autonome aux fortes capacités. Alors qu’il effectuait des tests pour trouver le métal idéal (dans une grande cuve digne de celle d’un alchimiste), la photo de sa bien-aimée Elsa tomba dans la mixture en fusion. Et voilà comment Herbie/Choupette fut dotée d’une âme ! Mais le scénario n’arrête pas là ses audaces. Perclus de jalousie, Simon Moore III demande en effet à Stümpfel de fabriquer une autre voiture du même type. Pour l’ingrédient « magique », le pilote antipathique choisit la photo de la personne qu’il aime le plus… autrement dit lui-même ! Ainsi naît Horace, le double maléfique de Herbie bourré de gadgets mortels tels que des scies latérales, un lance grenades et des rayons laser. D’où un affrontement homérique qui tient lieu de climax à cette variante très distrayante au cours de laquelle Dean Jones fait une apparition en guest-star, reprenant le rôle d’un Jim Douglas vieillissant. Deux ans plus tard, John Hannah et Kevin J. O’Connor se retrouveront dans La Momie.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article