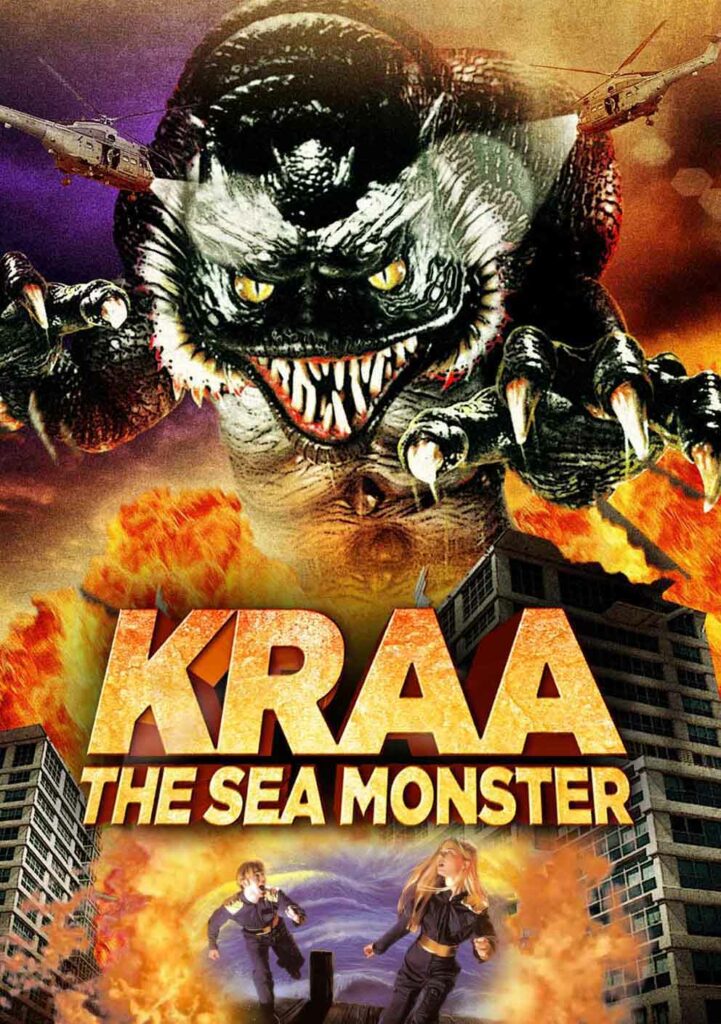

Une patrouille intergalactique tente d’arrêter un monstre géant envoyé sur notre planète par le maléfique Lord Doom…

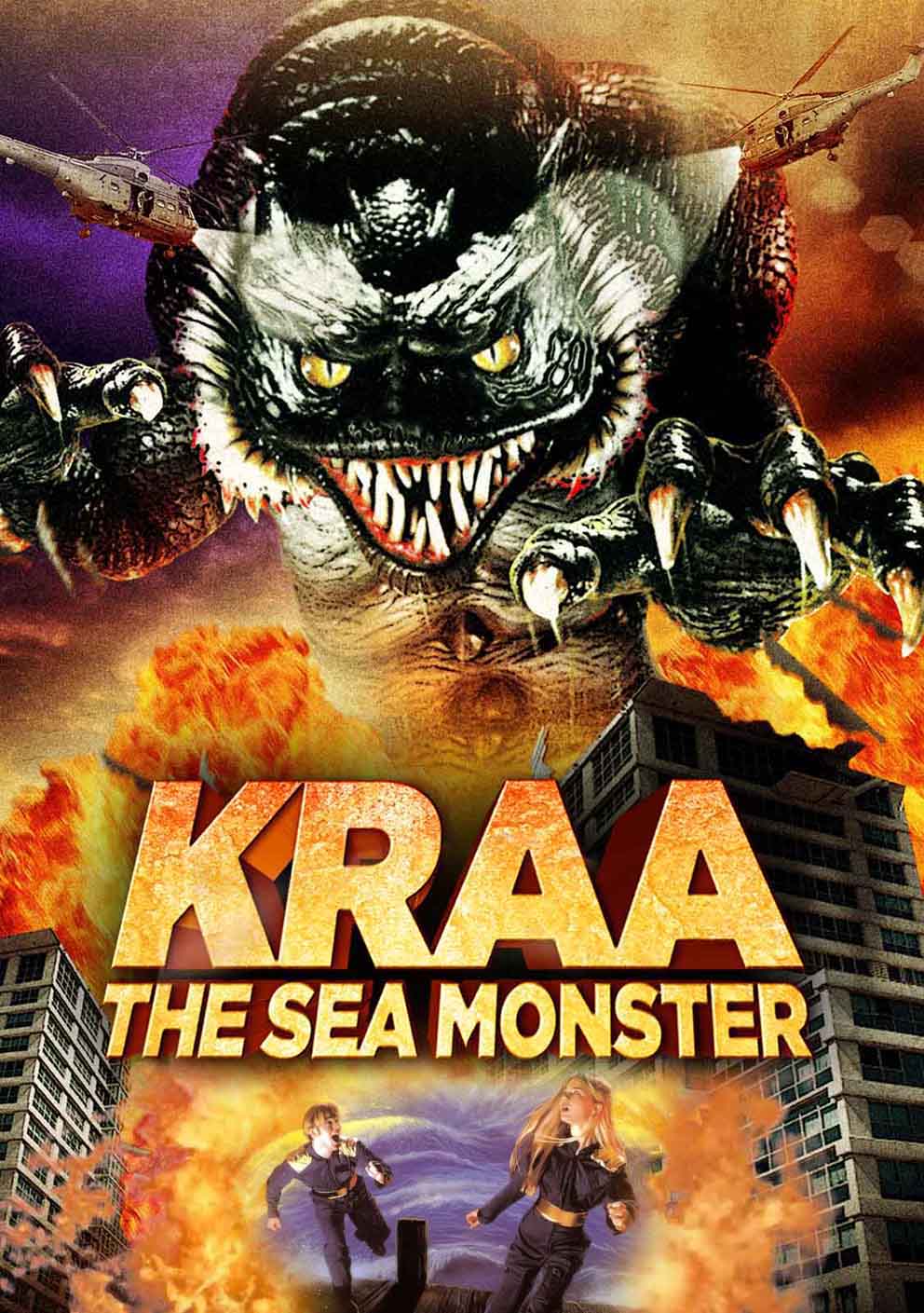

KRAA ! THE SEA MONSTER

1998 – USA

Réalisé par Aaron Osborne, Dave Parker et Michael Deak

Avec Michael Guerin, Jon Simanton, R.L. McMurry, Teal Marchande, Robert Garcia, Robert J. Ferrelli, Alison Lohman, Stephan Martines, Anthony Furlong

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA CHARLES BAND

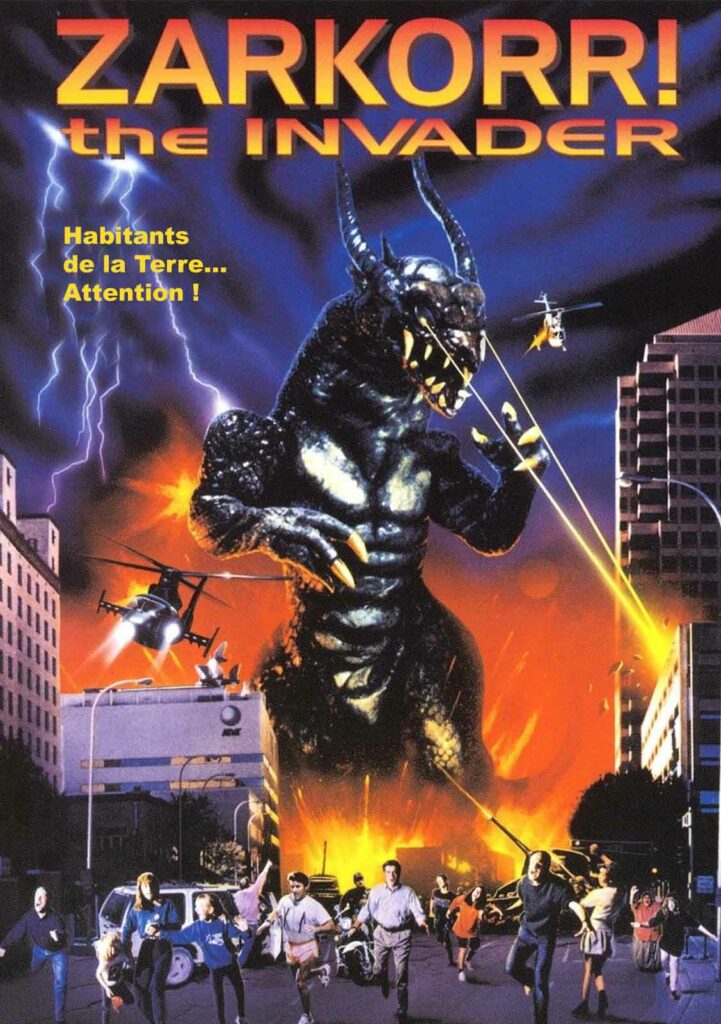

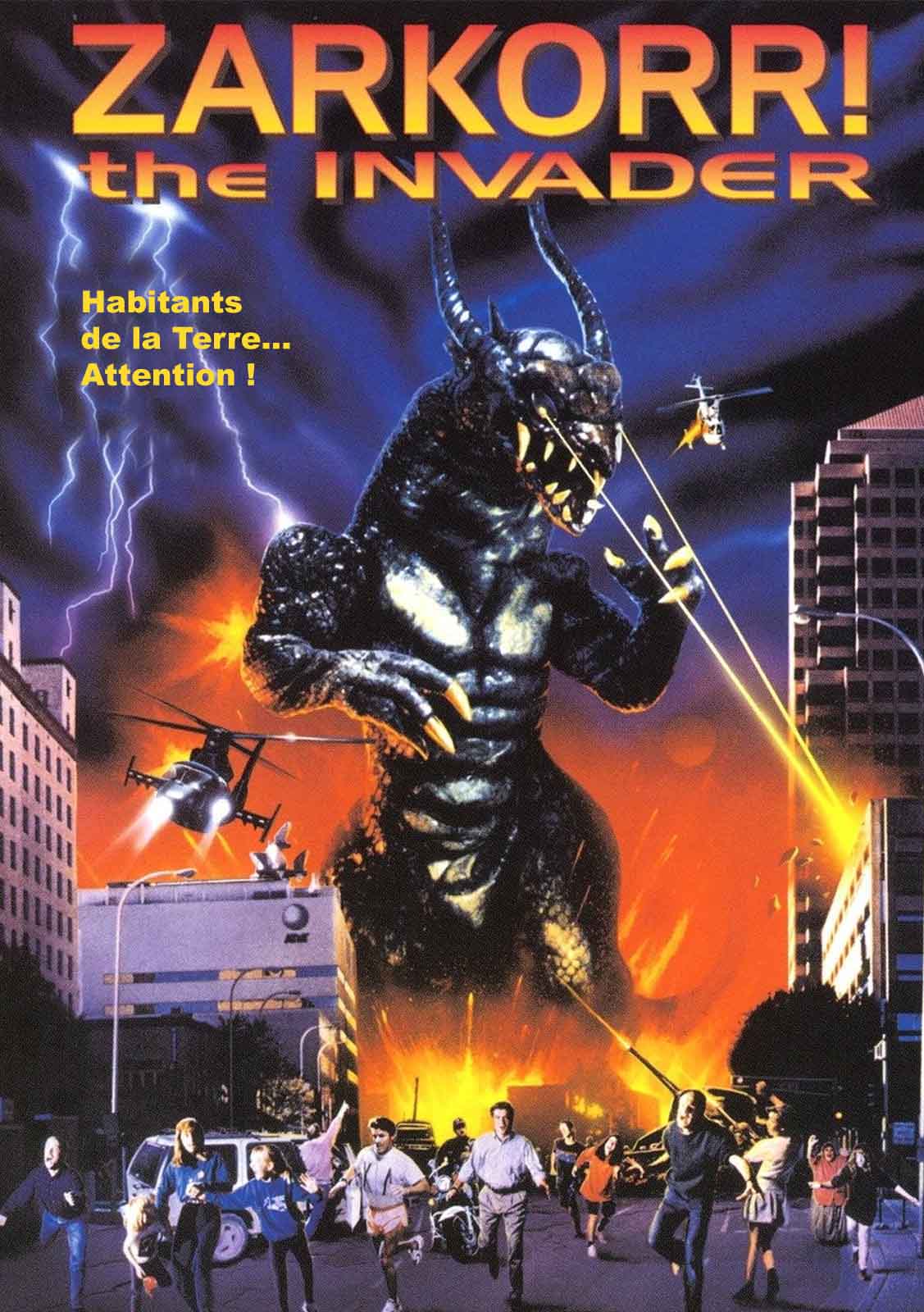

Quelques mois à peine après le tournage de Zarkorr ! The Invader, Full Moon lance la mise en production d’un autre film de monstre géant calqué sur le même modèle : Kraa ! The Sea Monster. Au départ, l’idée est de suivre une méthode de réalisation similaire, autrement dit laisser le spécialiste des effets spéciaux Michael Deak filmer les séquences de destructions de décors miniatures avec un homme dans un costume de créature extra-terrestre, demander au scénariste Benjamin Carr d’imaginer une histoire intégrant ces séquences et solliciter le réalisateur Aaron Osborne pour tourner toutes les scènes avec des comédiens. Malgré le résultat médiocre obtenu avec Zarkorr, le producteur Charles Band souhaite ainsi lancer une petite série de films inspirés de la saga Godzilla dont les titres sont empruntés à des comic books de chez Marvel (Zarkorr et Kraa sont en effet des personnages issus du magazine « Tales of Suspense »). Mais plusieurs problèmes imprévus interrompent le tournage de Kraa et mettent le projet en pause. Lorsqu’il redémarre deux ans plus tard, Band a l’idée de faire appel à un troisième réalisateur, Dave Parker, pour tourner de nouvelles séquences situées dans une station spatiale avec un équipage futuriste habillé dans des combinaisons/pyjamas façon Star Trek. Kraa est donc un film joyeusement décousu et chaotique.

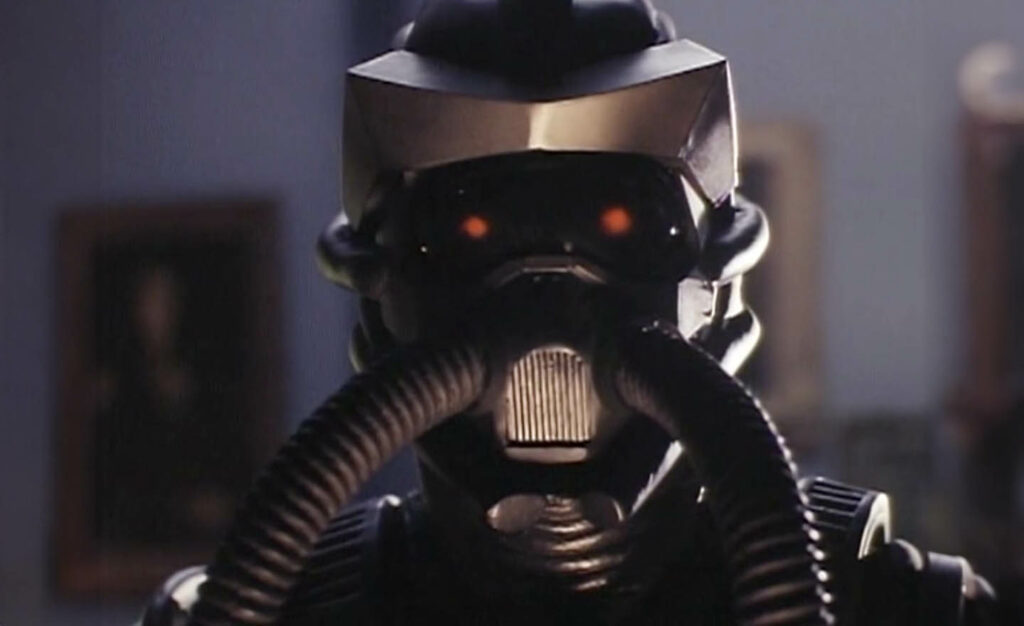

D’emblée, le film prend les allures d’une série de science-fiction japonaise des années 80 destinée à un public d’enfant. Mais face à la pauvreté des décors et des costumes de Kraa, même Spectreman, X-Or ou Bioman ressemblent à Star Wars. Nous découvrons d’abord Lord Doom, un méchant émule de Skeletor qui semble avoir acheté son costume dans un magasin de farces et attrapes. D’une voix caverneuse, il annonce son intention d’envoyer le monstre Kraa sur la Terre pour tout détruire afin d’y installer son règne. Pour contrecarrer ses plans, la patrouille intergalactique (dont la station spatiale a les allures d’une version cheap de l’Etoile Noire) décide d’entrer en action en sollicitant une nouvelle recrue dotée de pouvoirs parapsychologiques : Curtis, incarnée par une toute jeune Alison Lohman, future héroïne des Associés de Ridley Scott et de Jusqu’en enfer de Sam Raimi. Incapables d’agir suite à une avarie technique, nos gendarmes spatiaux décident d’envoyer sur Terre un agent secret extra-terrestre. Celui-ci, Mogyar, est une petite créature visqueuse à l’accent italien qui fait la rencontre d’un motard et de la propriétaire d’un snack dont il sollicite l’aide pour lutter contre le redoutable Kraa…

Kraa…tastrophe !

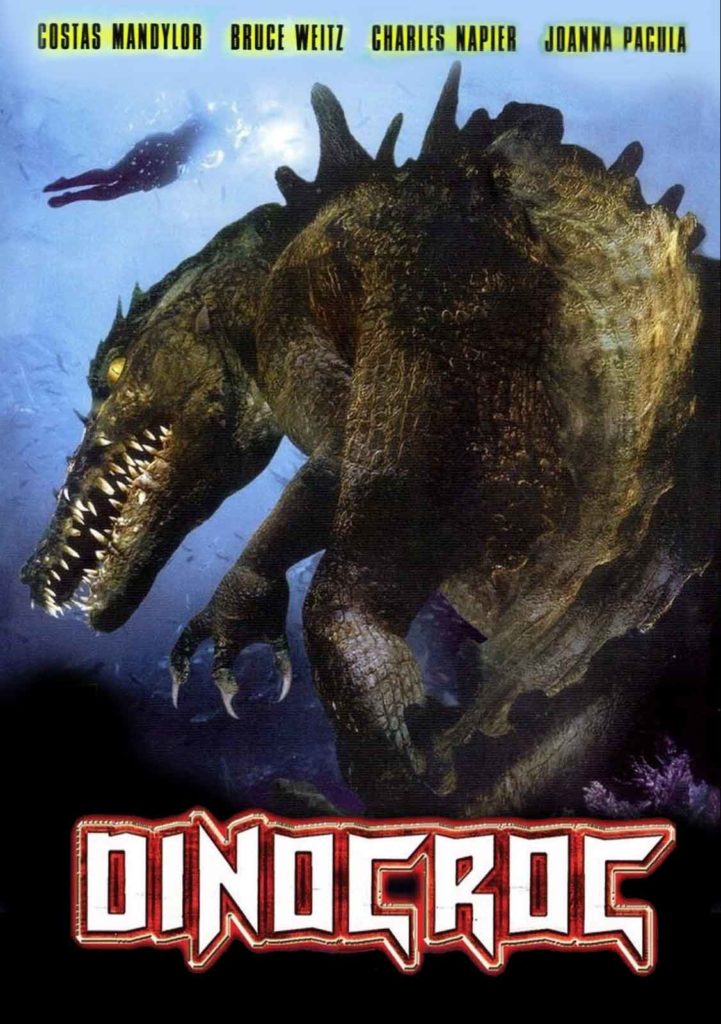

Kraa ! The Sea Monster est fait de bric et de broc, ses acteurs jouent tous comme des savates, son intrigue est strictement dénuée d’intérêt et la mise en scène amorphe d’Aaron Osborne et Dave Parker n’arrange rien. Malgré tout, le film s’avère beaucoup plus distrayant que son calamiteux prédécesseur, ne serait-ce parce qu’il assume pleinement son caractère « pulp » et autoparodique. Quelques clins d’œil jalonnent d’ailleurs le récit, comme ce cinéma qui projette Zarkorr ! The Invader ou cette affiche du Godzilla de Roland Emmerich (sorti sur les écrans la même année) que Kraa déchire d’un air rageur. Les séquences qui mettent en scène le monstre géant restent les moments les plus réjouissants, rivalisant d’inventivité et d’audace malgré des moyens extrêmement limités qui ne permettent pas la construction de maquettes très élaborées. Par conséquent, la grande majorité des décors miniatures ressemblent à des jouets, sans pour autant que le charme de ces passages délicieusement régressifs n’en soit entaché. Chaque fois qu’il le peut, Charles Band rend également hommage aux comics Marvel de son enfance. Face à ce quatuor de héros en combinaison bleu électrique qui affronte un super-vilain masqué et encapuchonné nommé Doom, comment ne pas penser aux Quatre Fantastiques et au docteur Fatalis ? D’autres films conçus dans le même esprit sont envisagés après Kraa (notamment une sorte de mixage entre Le Salaire de la peur et Gorgo imaginé par Michael Deak). Mais la série des kaijus à la sauce Full Moon s’arrête finalement là, et ça n’est sans doute pas plus mal.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article