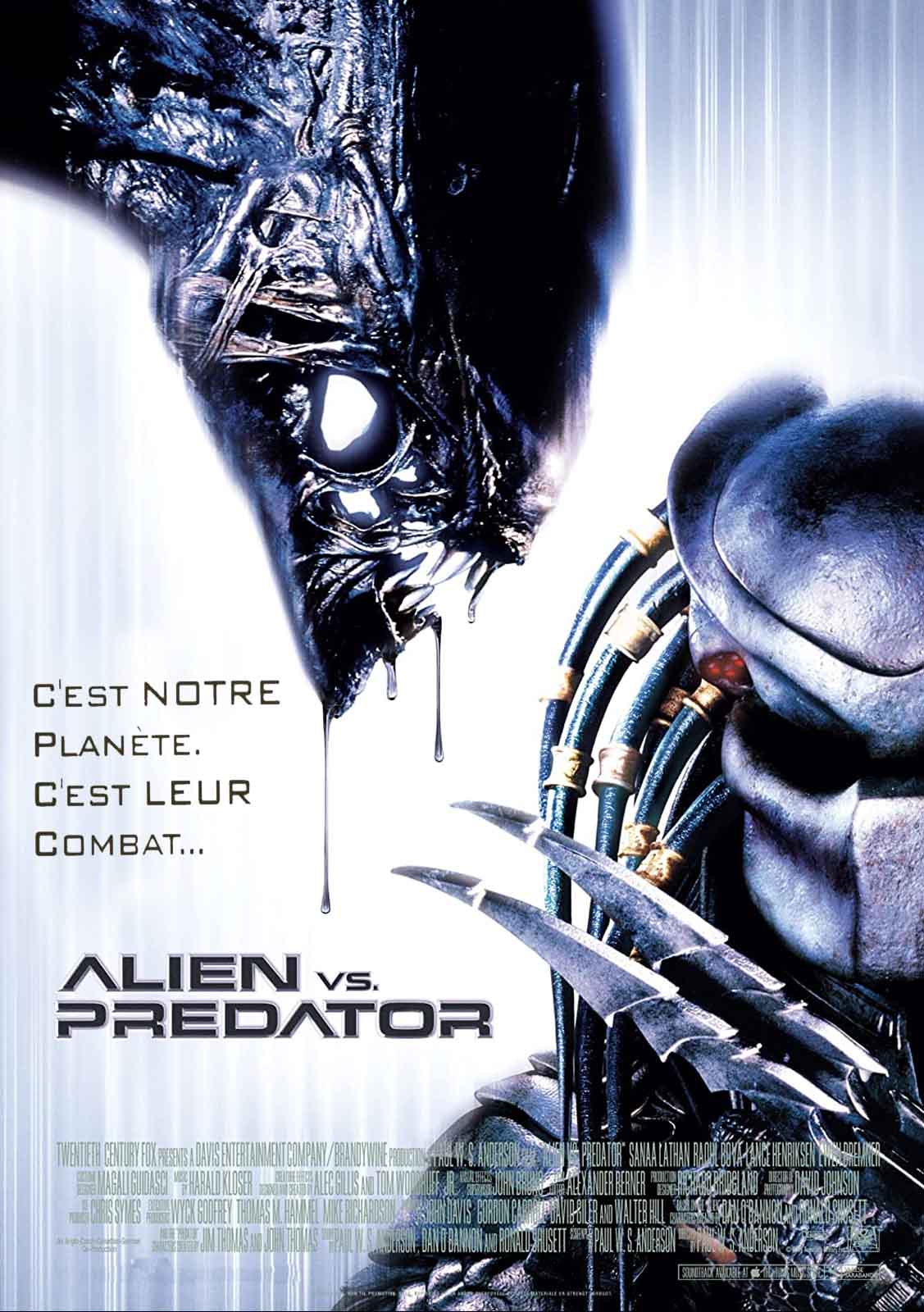

Le crossover le plus attendu de l'histoire de la science-fiction n'aura finalement été qu'un pétard mouillé

ALIEN VS PREDATOR

2004 – USA

Réalisé par Paul W.S. Anderson

Avec Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Colin Salmon, Tommy Flanagan, Joseph Rye, Carsten Norgaard

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA ALIEN I PREDATOR

La fin d’Alien : la Résurrection restait ouverte sur une invasion probable de la Terre du futur par les redoutables extra-terrestres au sang acide. Mais au lieu d’orienter la franchise dans ce sens, la Fox décida de profiter du succès du Freddy contre Jason initié par New Line pour proposer Alien vs. Predator, un crossover longtemps annoncé qui naquit d’abord sous forme de bande dessinée chez Dark Horse Comics. L’enthousiasme du fan de science-fiction fut largement émoussé par le choix du réalisateur. Car pour succéder à Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet, John Mc Tiernan et Stephen Hopkins (excusez du peu !), c’est Paul W.S. Anderson qui fut sélectionné. Les titres de gloire du jeune cinéaste étant les peu mémorables Mortal Kombat, Event Horizon et Resident Evil, on doutait quelque peu de ses capacités à prendre la relève de cette glorieuse ascendance. Et effectivement, Alien vs. Predator fait l’effet d’un pétard mouillé, sous-exploitant terriblement le potentiel de ses deux monstres vedettes.

Au cours d’un prologue qui traîne en longueur et cherche vaguement l’inspiration du côté de Stargate et Abyss, le milliardaire Charles Bishop Weyland (Lance Henriksen, qui joue trop souvent dans tout et n’importe quoi) réunit une équipe de scientifique pour partir explorer une pyramide récemment découverte sous le sol de l’Antarctique. A l’intérieur, des Predators retiennent captive une reine Alien. Dès que nos protagonistes pénètrent les lieux, nous revoilà dans une situation standard usée jusqu’à la corde : les humains pris au piège dans un lieu clos et assaillis par des monstres tapis dans l’ombre. Toutes les séquences qui suivent ont été vues ailleurs, l’effet de surprise n’ayant donc plus cours. Comme en outre Anderson semble avoir été particulièrement marqué par Cube, dont il avait copié l’un des pièges dans Resident Evil, il remet ça en dotant la pyramide d’une architecture à géométrie variable. Restent les monstres, qui s’avèrent de belles réussites visuelles. Tour à tour créatures mécaniques dues au duo Tom Woodruff & Alec Gillis et images de synthèse supervisées par John Bruno, ils volent la vedette aux humains à l’occasion d’une première séquence d’affrontement assez monumentale.

« Quel que soit le vainqueur, nous sommes perdants… »

Le plat de résistance du film, en termes d’effets spéciaux, est la reine des rliens, qui s’avère être une petite merveille technologique. « La tête de la reine que nous avons construite pour Alien vs. Predator était assez similaire à celle d’Aliens, mais elle était beaucoup plus mobile grâce aux avancées de l’animatronique », explique Tom Woodruff. « Son armature était mise en mouvement par des mécanismes hydrauliques. Huit manipulateurs la faisaient bouger avec des joysticks. Etant donnée qu’elle était reliée à un ordinateur, il était possible d’enregistrer ses mouvements et de les reproduire. Elle pouvait s’accroupir, se redresser du haut de ses quatre mètres trente, puis tourner brusquement sa tête vers la caméra, ouvrir sa mâchoire et laisser sortir sa seconde mâchoire télescopique. Il y avait aussi une reine des aliens en images de synthèse, mais nous avons essayé d’utiliser la version mécanique chaque fois que c’était possible. La nôtre ne pouvait pas courir sur un sol gelé, par exemple. Dans ce cas, la version numérique devait prendre le relais. C’était un bon exemple de mélange des techniques. » (1) Le pugilat final, qui met en scène ce monstre colossal, s’avère de fait impressionnant. La mise en scène y est nerveuse et la chorégraphie surprenante, mais comme ces combats n’ont aucun véritable enjeu dramatique, leur issue nous importe peu. « Quel que soit le vainqueur, nous sommes perdants » disait le slogan. « Quel que soit le vainqueur, nous sommes indifférents » pourrait-on ajouter. Vers la fin, comble du ridicule, l’héroïne fait ami-ami avec un Predator pour éradiquer la menace des aliens, jusqu’à un faux happy end des plus éculés. Et pour couronner le tout, le compositeur Harald Kloser (Passé virtuel, Le Jour d’après) signe là une partition lourdingue et martiale qui ne cherche même pas à recycler les thèmes mythiques créés par Jerry Goldsmith et Alan Silvestri. Bref, rien ne va plus dans ce crossover sans inspiration qui ferait presque passer Freddy contre Jason pour un chef d’œuvre. Ce qui n’est pas peu dire.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mars 2014

© Gilles Penso

Partagez cet article