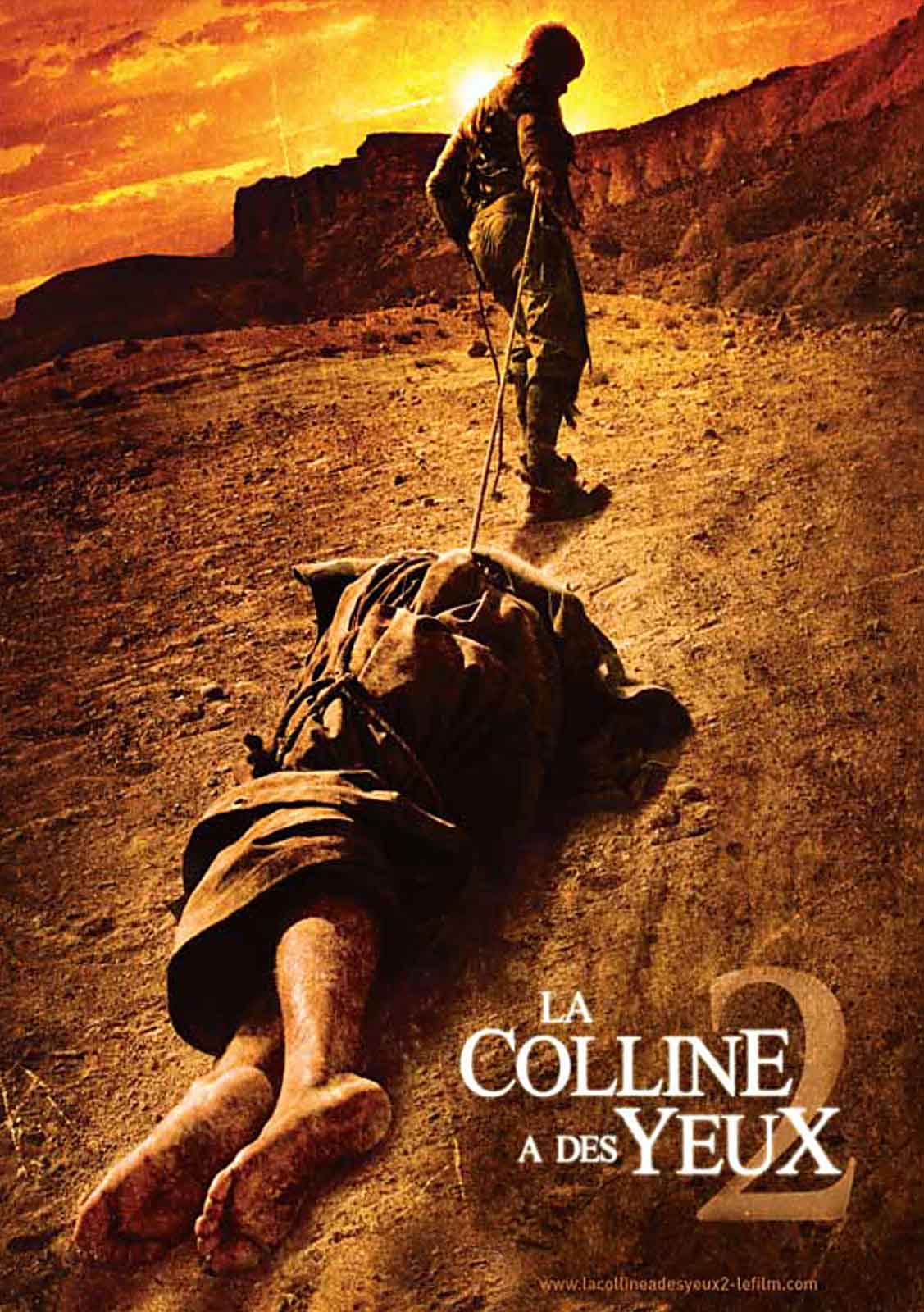

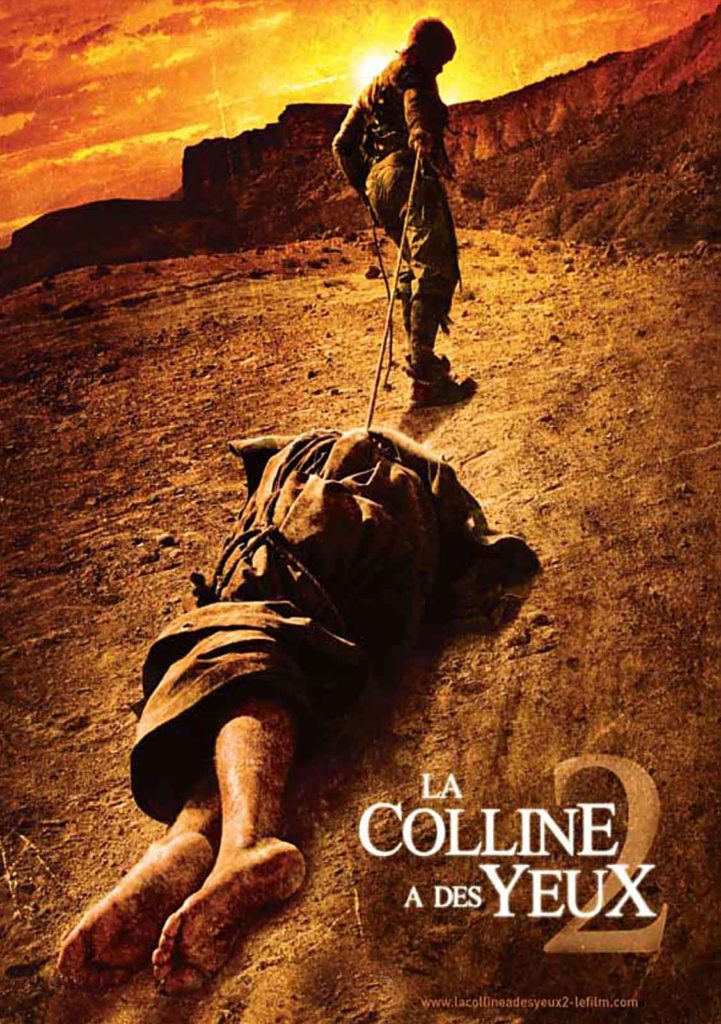

Cette suite du remake du film de Wes Craven n'est pas le remake de la suite du film de Wes Craven… Vous suivez ?

THE HILLS HAVE EYES 2

2007 – USA

Réalisé par Martin Weisz

Avec Daniella Alonso, Michael McMillian, Jessica Stroup, Jacob Vargas, Lee Thompson Young, Ben Crowley, Eric Edelstein

THEMA TUEURS I CANNIBALES I SAGA LA COLLINE A DES YEUX

Au milieu des années 80, Wes Craven donna une suite à son excellent La Colline a des yeux, et les malheureux spectateurs qui s’y aventurèrent se souviennent encore avec effroi de l’ampleur des dégâts. Etant donné le succès du remake d’Alexandre Aja, il était inévitable qu’un nouveau La Colline a des yeux 2 voie le jour. Aja et son compère Grégory Levasseur ayant décidé de ne pas s’impliquer dans cette séquelle, c’est Wes Craven lui-même qui reprit les rênes du projet, signant le scénario avec son fils Jonathan et confiant la mise en scène à Martin Weisz. Réalisateur d’un certain nombre de clips, ce dernier avait également signé en 2006 le long-métrage Rohtenburg, inspiré d’un fait divers lié au cannibalisme. Si le principe de La Colline a des yeux 2 est le même que celui de son prédécesseur, et si le décor n’a pas changé, aucun des personnages du film d’Aja n’a été conservé, tant du côté des humains que de celui des mutants anthropophages.

Les protagonistes sont ici les jeunes soldats d’une unité de la Garde Nationale en plein exercice. Obéissant à tous les clichés d’usage (la tête brûlée, l’intello, le boy scout, le chef qui crie sur tout ce qui bouge), ils font une halte dans un avant-poste du Nouveau-Mexique afin de livrer du matériel à des scientifiques œuvrant pour le gouvernement. Or le campement qu’ils découvrent est désert. Après avoir repéré un signal de détresse dans la montagne voisine, les soldats partent à la recherche des savants disparus. Ils s’apprêtent sans le savoir à jouer dans un remake du « Petit Poucet », le rôle de l’ogre étant tenu par une famille dégénérée et cannibale terrée dans la colline. Évidemment, si on le compare à celui d’Alexandre Aja, le survival de Martin Weisz fait bien pâle figure, évacuant toute personnalité et toute tentative d’innover, d’autant que le principe des militaires attaqués par des monstres ne nous étonne plus depuis La Forteresse noire, Aliens ou Dog Soldiers. Mais si l’on accepte de faire abstraction de cette cruelle carence d’imagination, il faut reconnaître que La Colline a des yeux 2 est un divertissement tout à fait honorable.

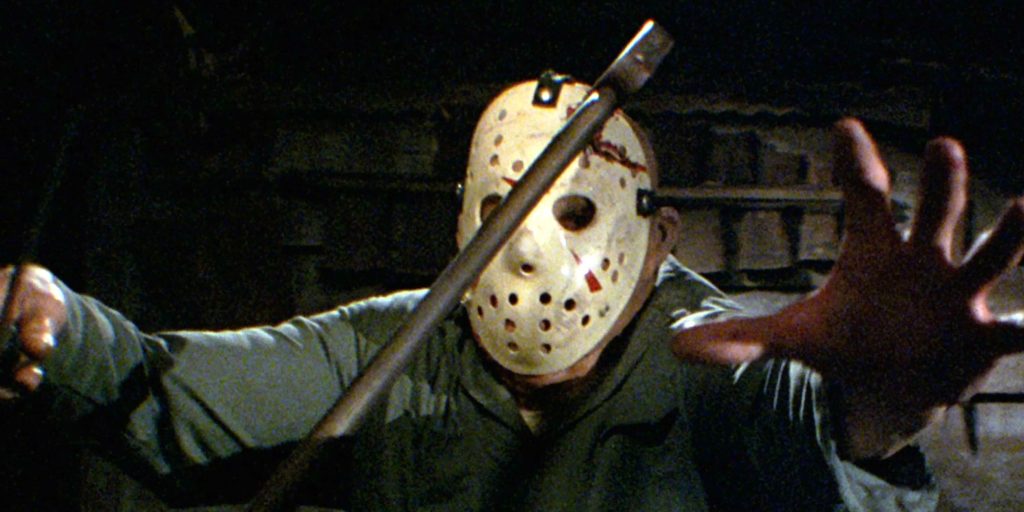

Les nouveaux mutants

La mise en scène de Weisz est d’une grande efficacité, ses séquences d’action fort bien troussées, les décors naturels marocains toujours aussi photogéniques et les effets gore plus extrêmes que jamais, les morts violentes ne manquant pas de piquant (l’homme réfugié dans les toilettes, le soldat plié en deux dans un terrier). Aux notions de meurtre sauvage et de cannibalisme s’ajoute ici celle de la reproduction de l’espèce, les mutants s’accouplant avec toutes les femmes qui leur tombent entre les mains pour perpétuer leur race. Certes, les maquillages spéciaux de KNB ne donnent pas franchement dans la finesse, et les nouveaux mutants cannibales manquent souvent de crédibilité. Mais d’excellentes idées visuelles s’en dégagent, notamment ce «freak» qui s’adonne au mimétisme dans les rochers grâce à sa peau rugueuse digne de la Chose des Quatre Fantastiques. Quant au père Hadès (incarné par le colossal Michael Bailey Smith), il s’avère particulièrement impressionnant, ce qui nous vaut un climax déchaîné empli de fureur et de violence.

© Gilles Penso

Partagez cet article