Un film de fantômes finlandais qui s'inscrit dans un cadre historique réel pour dénoncer les exactions de la guerre

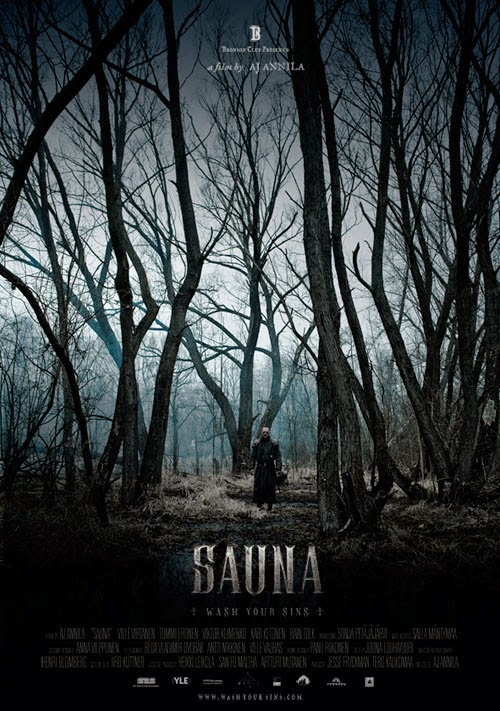

SAUNA

2008 – FINLANDE

Réalisé par Antti Jussi Annila

Avec Ville Virtanen, Tommi Eronen, Viktor Klimenko, Sonja Petäjäjärvi, Kari Ketonen

THEMA FANTÔMES

Si le premier long-métrage d’Antti Jussi Annila, Jade Warrior, mit six ans à se concrétiser dans des conditions précaires, son second se mit en place très rapidement. Car les producteurs de Jade Warrior lui proposèrent aussitôt d’enchaîner sur un film d’horreur baptisé Sauna. « Je pensais qu’ils voulaient des filles nues qui plongent dans un lac, vont au sauna, boivent et se font attaquer par un monstre », nous avoue le réalisateur. « Je n’étais donc pas du tout l’homme de la situation, car je ne me sentais pas capable de faire une comédie d’horreur. » (1) La bride sur le cou, Anti Jussi Annila décida de conserver le titre et d’utiliser le sauna comme lieu sacré où les croyants du seizième siècle pensaient pouvoir laver leurs péchés. Rien à voir avec des monstres et des filles nues, donc !

Nous sommes en 1595 et la longue guerre russo-finlandaise vient de se terminer. Erik et Knut, deux frères finlandais, font partie d’une commission qui a pour but de délimiter de nouvelles frontières. Erik est un soldat sans scrupules, dont les agissements pendant la guerre ont déjà causé la mort de soixante-treize personnes. Une des problématiques clefs du film se met alors en place : un assassinat, sous prétexte qu’il est commis pendant la guerre, ne demeure-t-il pas un crime ? On se souvient que Brian de Palma avait déjà abordé le sujet avec beaucoup de sensibilité dans son magistral Outrages. Pour Erik, les dommages collatéraux font partie du sale travail, et aucune victime n’est vraiment innocente. Il n’en va pas de même pour son cadet Knut, qui sera pourtant rongé par le remord lorsqu’il abandonnera au fond d’une cave une jeune fille innocente pour éviter de la violer. Est-elle morte seule et cloîtrée ? Il n’en saura rien, car la commission dont il fait partie doit se remettre en route pour faire halte plus loin, dans un village au bord d’un marais d’où émerge un antique sauna. Mais bientôt, le fantôme meurtri de la jeune fille vient hanter Knut…

Pardon et rédemption

Des moments de pure frayeur ponctuent Sauna, sans pour autant que le film n’emprunte les terrains balisés de la traditionnelle « ghost story » nippone. « J’aimais bien les films d’épouvante japonais il y a dix ans, mais maintenant j’ai un peu l’impression que c’est toujours la même chose », avoue le cinéaste (2). Qu’il s’agisse des apparitions inquiétantes du spectre féminin, des morts violentes qui s’égrènent au fil du film ou de la terrifiante vision finale de cet homme dont le visage n’est plus qu’un trou sanglant, les visions d’horreur savent jouer avec les nerfs du spectateur. Mais là n’est pas l’essence de Sauna, qui évacue ouvertement les codes du film d’épouvante et même du film de guerre pour véhiculer des thématiques universelles liées au pardon et à la rédemption. « Ce sujet me touche parce que j’ai été moi-même confronté à une telle situation dans le passé », confesse Annila. « Et j’ai appris que le seul moyen de réparer ses erreurs est de retourner là où on les a commises » (3). D’où la réplique d’une paysanne face à la main tailladée d’Erik : « Pour soigner une blessure, il faut aller là où elle a eu lieu ». On pourra reprocher à Sauna son austérité et la confusion de certaines de ses péripéties, mais il est indéniable que l’œuvre est très aboutie, tant du point de vue émotionnel que pictural.

(1), (2) et (3) Propos recueillis par votre serviteur en janvier 2009

© Gilles Penso

Partagez cet article