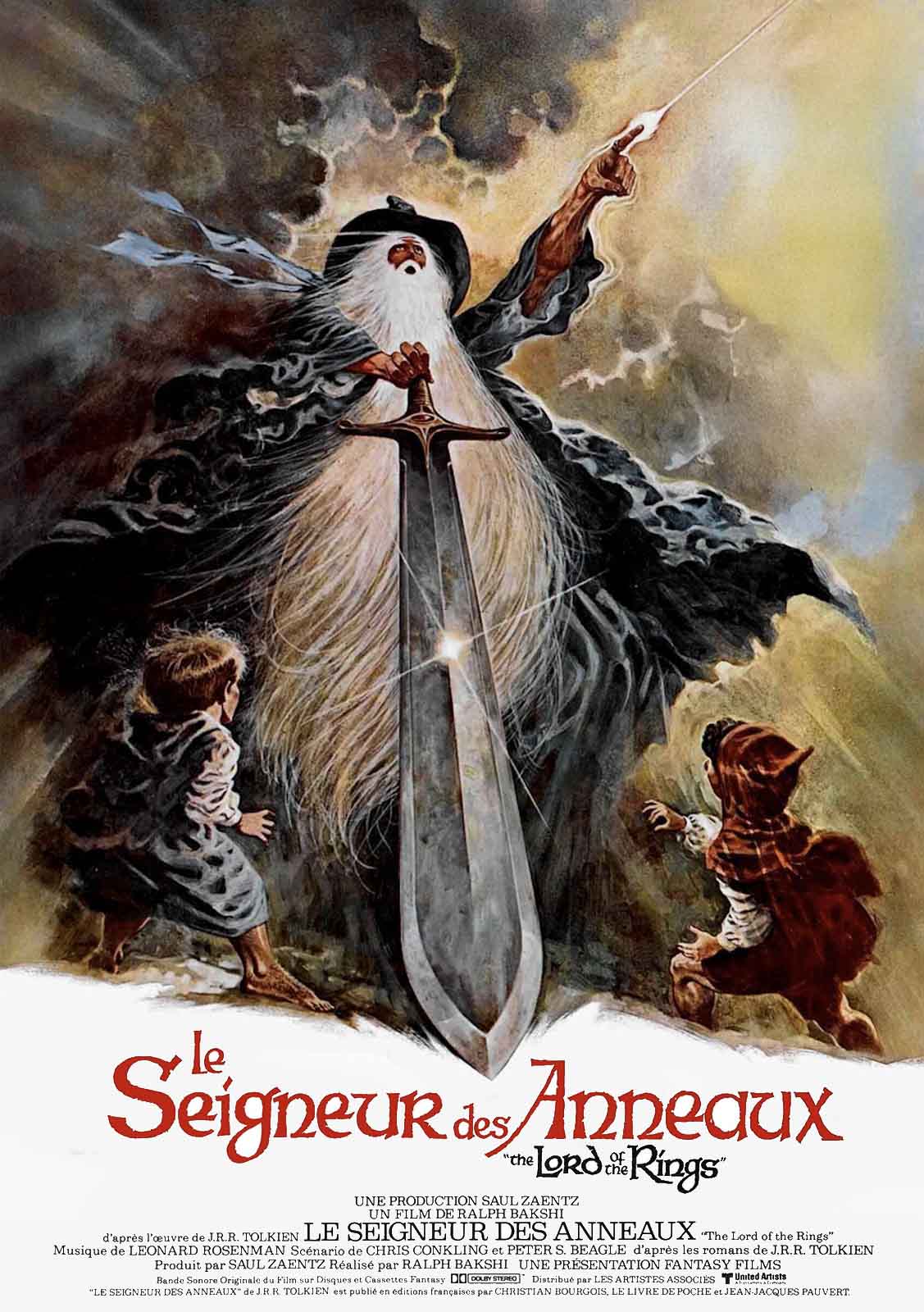

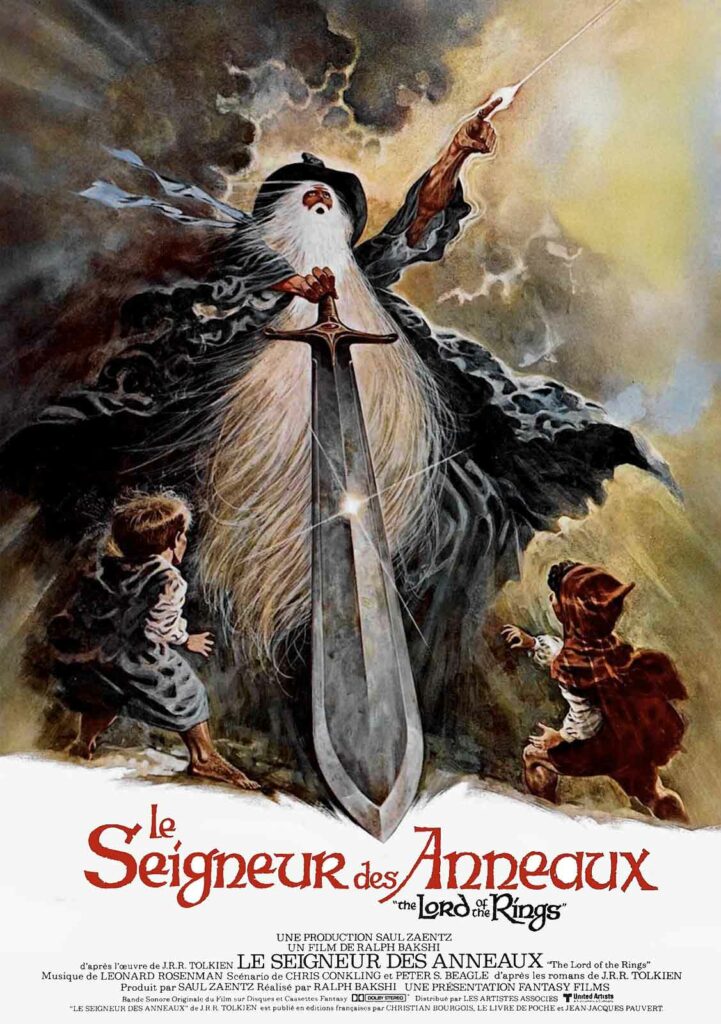

À la fin des années 70 Ralph Bakshi s’attaque à l’œuvre de Tolkien à travers un film d’animation aux choix techniques et artistiques surprenants…

LORD OF THE RINGS

1978 – USA

Réalisé par Ralph Bakshi

Avec les voix de Christopher Guard, William Squire, Michael Scholes, John Hurt, Simon Chandler, Dominic Guard, Norman Bird, Michael Graham Cox, Anthony Daniels

THEMA HEROIC FANTASY

En 1978, un étrange film d’animation débarque dans les salles obscures : Le Seigneur des anneaux, signé Ralph Bakshi, réalisateur alors connu pour ses œuvres provocatrices et underground. Sur un territoire cinématographique quasi vierge, celui de la fantasy épique, Bakshi entreprend de transposer l’œuvre monumentale de J.R.R. Tolkien sur grand écran. Une entreprise démesurée, souvent chaotique et finalement inachevée. Pourtant, ce projet hybride nourri de passion conserve encore aujourd’hui une aura culte. Avant Bakshi, bien des artistes avaient rêvé d’adapter Tolkien. Dans les années 1950 déjà, Forrest J. Ackerman (rédacteur en chef de Famous Monsters) avait proposé une version mêlant animation et prises de vues réelles. Tolkien, méfiant devant les libertés prises avec son texte – et les fautes de noms dans le script ! – rejette l’idée. D’autres suivront : John Boorman, notamment, développe en 1969 un projet fou de 176 pages mêlant théâtre kabuki et visions felliniennes. Le studio United Artists, inquiet du coût et du délire ambiant, abandonne l’aventure. Même Disney ou les Beatles s’y intéressent un temps, sans jamais parvenir à convaincre les ayant-droits ou les financiers.

C’est dans ce contexte d’opportunités manquées que Ralph Bakshi surgit. Enfant de Brooklyn, autodidacte acharné, l’animateur s’est fait un nom en bousculant les codes du dessin animé. Après Fritz the Cat (film classé X à sa sortie), Heavy Traffic ou encore Coonskin, Bakshi incarne une contre-culture graphique, crue et parfois dérangeante. Rien ne le prédestinait à adapter une œuvre aussi codifiée que celle de Tolkien. Pourtant, séduit par l’univers du roman, Bakshi se lance dans une course contre la montre pour récupérer les droits d’adaptation, laissés vacants par United Artists. Grâce à un habile jeu de négociations, il finit par les obtenir via la MGM, avant de convaincre le producteur Saul Zaentz d’avancer les huit millions de dollars nécessaires. Le chantier peut alors commencer. L’un des défis majeurs du projet est visuel. Comment donner corps à un monde aussi vaste avec un budget limité ? Bakshi opte pour une solution radicale : la rotoscopie. Il filme d’abord des acteurs en costumes, puis les fait redessiner image par image par ses animateurs. Ce procédé donne à certaines scènes une dimension presque hallucinée. Les armées d’orques, la chevauchée des Rohirrim ou la silhouette des Nazgûl prennent une forme spectrale, à mi-chemin entre le théâtre filmé et la peinture expressionniste.

Une œuvre inachevée

Le scénario, lui, condense les deux premiers tomes de la trilogie de Tolkien : La Communauté de l’Anneau et Les Deux Tours. Exit Tom Bombadil, Glorfindel ou la lenteur bucolique du début. Bakshi coupe dans le vif pour maintenir un rythme soutenu, au risque de perdre la finesse psychologique du roman. L’écriture, d’abord confiée à Chris Conkling, est reprise plusieurs fois, notamment par Peter S. Beagle, sans jamais totalement trouver la juste tonalité. Malgré tout, certaines idées narratives fonctionnent. L’introduction historique en fresque animée est majestueuse. Le choix de voix britanniques pour le doublage donne un accent tragique aux dialogues, et les inspirations visuelles tombent juste – Bakshi demandait à ses animateurs de regarder Rembrandt. Hélas, le second film, prévu pour raconter la suite et la fin de l’histoire (de la traversée du Mordor à la destruction de l’Anneau), ne verra jamais le jour. Les tensions entre Bakshi et Zaentz, l’accueil mitigé en salles et la production harassante entre l’Espagne (où furent tournées les séquences live) et les studios californiens sont en cause. Le film sort malgré tout en 1978, mais avec une fin abrupte et frustrante. La bataille du Gouffre de Helm sert en effet de point final à une épopée qui n’en est qu’à la moitié. L’accueil critique est logiquement partagé. Certains saluent l’audace du projet, sa poésie morbide et son mélange de techniques inédit. D’autres pointent son aspect inachevé, son rythme saccadé et et ses partis pris esthétiques déroutants. Le film divise donc mais laissera une empreinte durable dans l’histoire du cinéma d’animation. Peter Jackson s’en souviendra lorsqu’il s’attaquera lui-même à Tolkien plusieurs décennies plus tard.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article