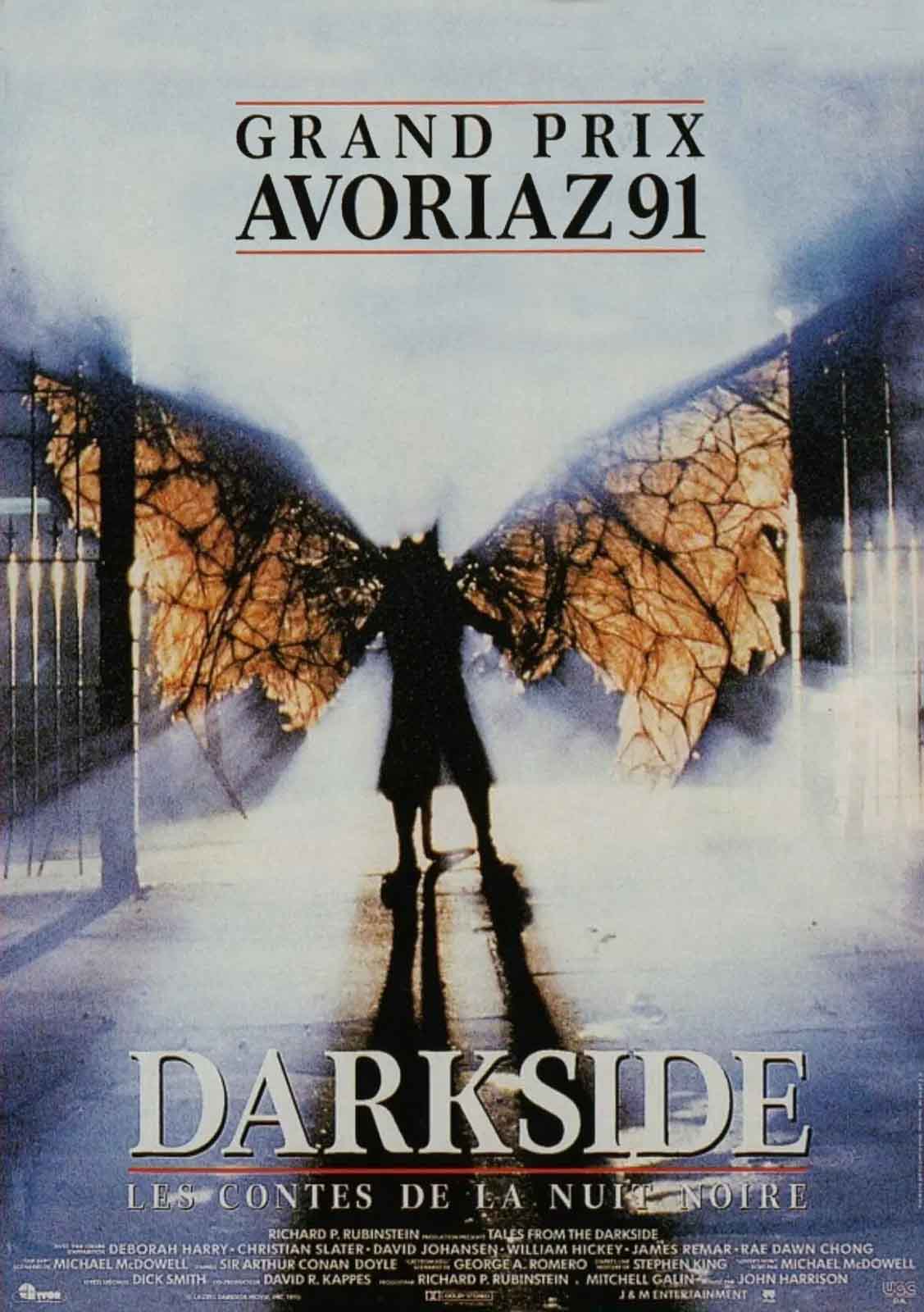

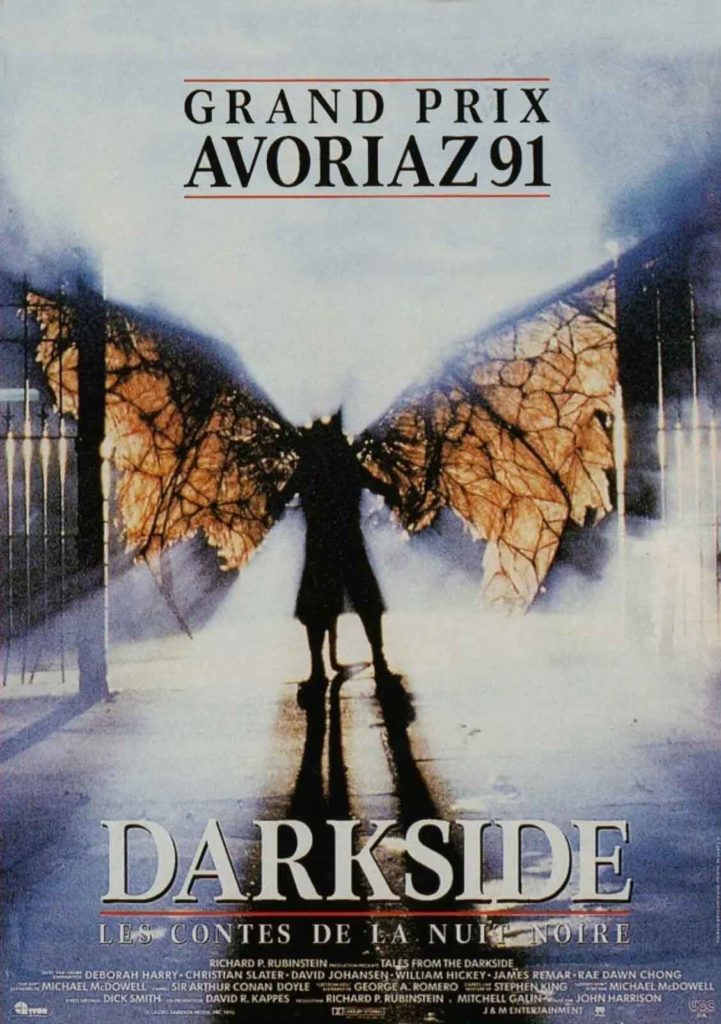

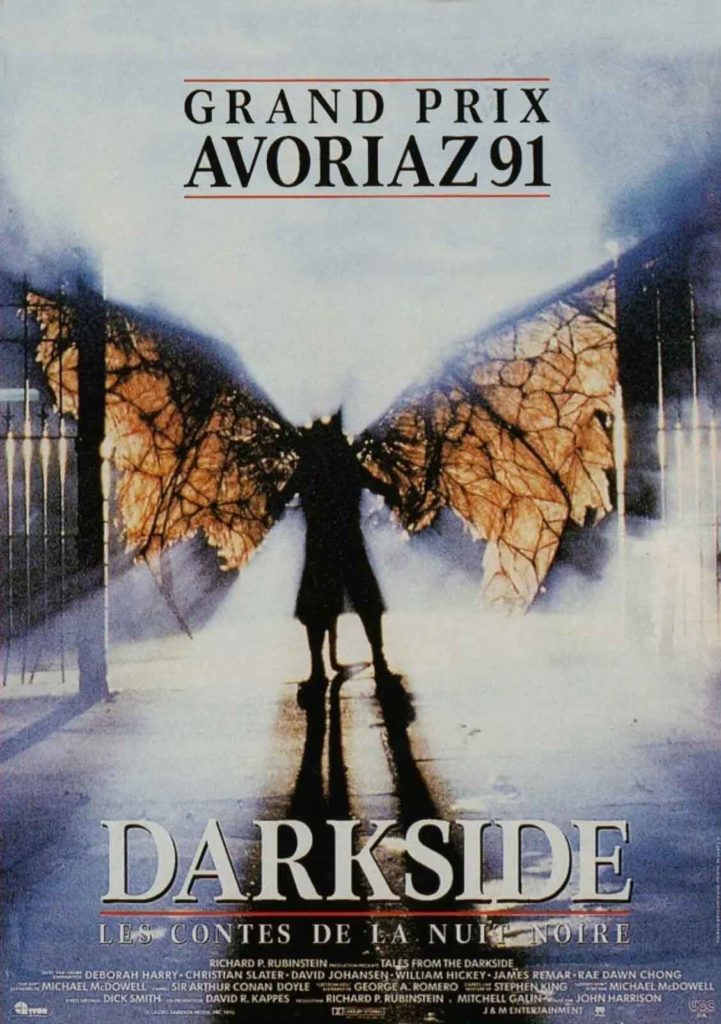

Un film à sketches produit par George Romero qui s'efforce de retrouver la formule de Creepshow

TALES FROM THE DARKSIDE

1990 – USA

Réalisé par John Harrison

Avec Deborah Harry, Christian Slater, Steve Buscemi, Julianne Moore, David Johansen, James Remar, Rae Dawn Chong

THEMA MOMIES I MAMMIFERES I SORCELLERIE ET MAGIE

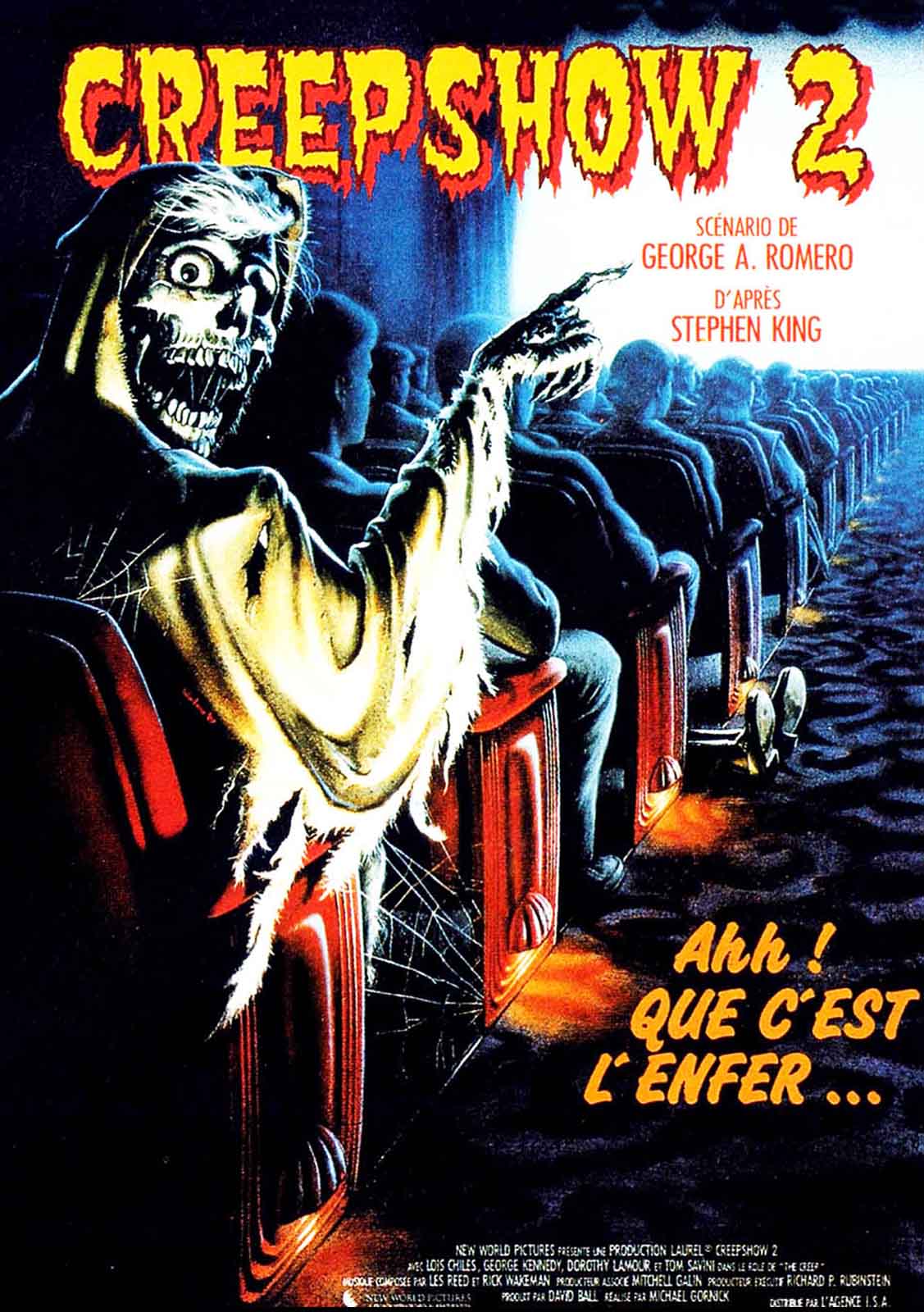

Compositeur des étonnantes BO de Creepshow et Le Jour des Morts-Vivants, John Harrison a tissé des liens étroits avec George Romero, jusqu’à ce que celui-ci ne lui confie la mise en scène d’une dizaine d’épisodes de la série Histoires de l’Autre Monde dont il fut le producteur. Fort inégale, cette collection d’épisodes horrifiques fut lancée sur les écrans en 1984, suite au succès de Creepshow dont elle tentait maladroitement de retrouver la recette. Six ans plus tard, une version cinéma éclaboussait les écrans, Darkside, toujours produite par Romero et réalisée par Harrison en personne. Une fois n’est pas coutume, le film est plus réjouissant que son modèle télévisé, et eut d’ailleurs constitué une bien meilleure suite à Creepshow que le très passable Creepshow 2 anonymement réalisé par Michael Gornick.

Les scénarios des trois sketches, reliés par l’histoire d’une sorcière cannibale interprétée par Deborah Harry, ne sont pas ébouriffants, mais la mise en scène d’Harrison les transcende avec efficacité. C’est notamment vrai dans la seconde histoire, « Cat From Hell », tirée d’un texte de Stephen King, dans laquelle le récit joue à mêler présent et passé via des transitions qui semblent héritées des facéties visuelles de Francis Coppola dans Coup de Cœur. Le thème du chat maléfique se pare ici de plans subjectifs monochromatiques, censés visualiser le regard du félin, et se clôt par une scène démente, véritable prouesse d’effets spéciaux. Le premier segment, « Lot 249 », inspiré d’une nouvelle d’Arthur Conan Doyle, aborde un thème encore plus classique, celui de la momie vivante, et s’en sort surtout grâce aux pirouettes de l’histoire, tout en cultivant volontairement les clins d’œil aux films Universal et à tout un pan du cinéma d’horreur des années 30 et 40. Malgré ce second degré et ce penchant pour le rétro, la momie en question s’éloigne du look habituel popularisé par Jack Pierce et Boris Karloff pour tendre vers un faciès grimaçant plus réaliste. Le concepteur de cette créature n’est autre que le grand Dick Smith (Little Big Man, Le Parrain, L’Exorciste).

Momies, félins et gargouilles

Quant au dernier sketch, « Lover’s Vow », c’est le plus original des trois. Il s’agit ouvertement de celui qu’Harrison préfère, s’efforçant de mêler l’épouvante à une romance quasiment féerique. Une gargouille s’y transforme en jolie jeune femme (Rae Dawn Chong) par amour pour un homme à qui elle fait promettre de garder le secret de son origine. Mais celui-ci finit par délier sa langue après plusieurs années de vie commune, et la malédiction se matérialise. A l’issue d’une éprouvante métamorphose, la belle redevient donc une impressionnante gargouille, créée par les maquilleurs de KNB. Assez curieusement, ce troisième segment reprend fidèlement la trame de l’épisode « La Femme des Neiges » du film à sketches nippon Kwaidan. Modeste succès outre-Atlantique, Darkside sortit sur nos écrans auréolé du Grand Prix du Festival d’Avoriaz, avant de sombrer dans un oubli un peu immérité.

© Gilles Penso

Partagez cet article