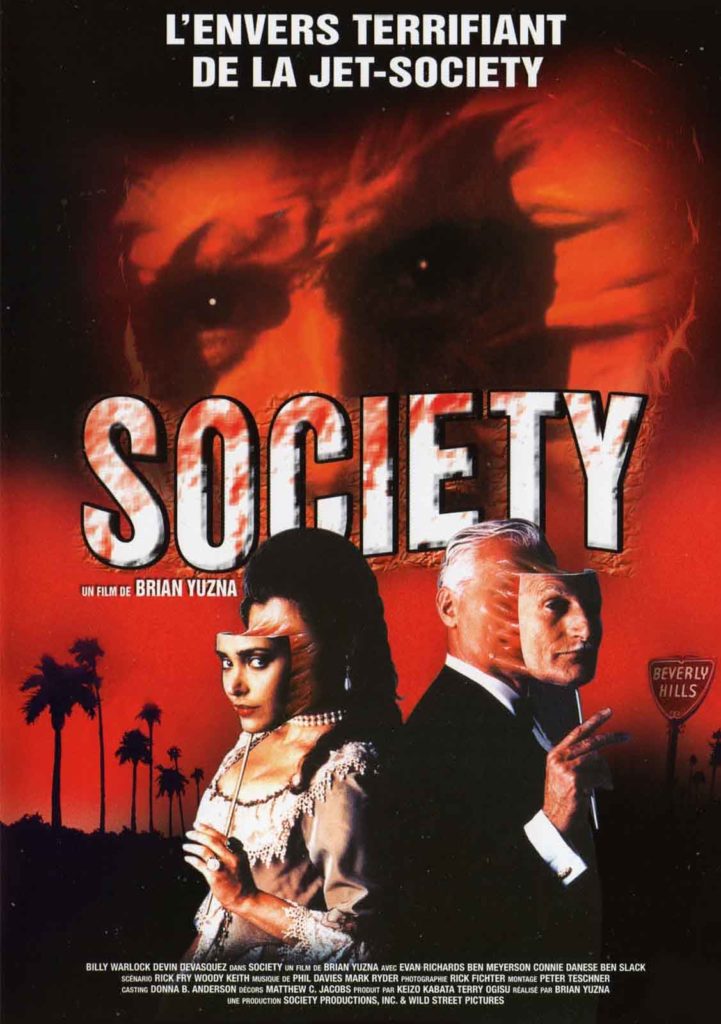

Avec cette satire sociale qui bascule dans le gore surréaliste, Brian Yuzna signe sans doute son film le plus personnel et le plus ambitieux

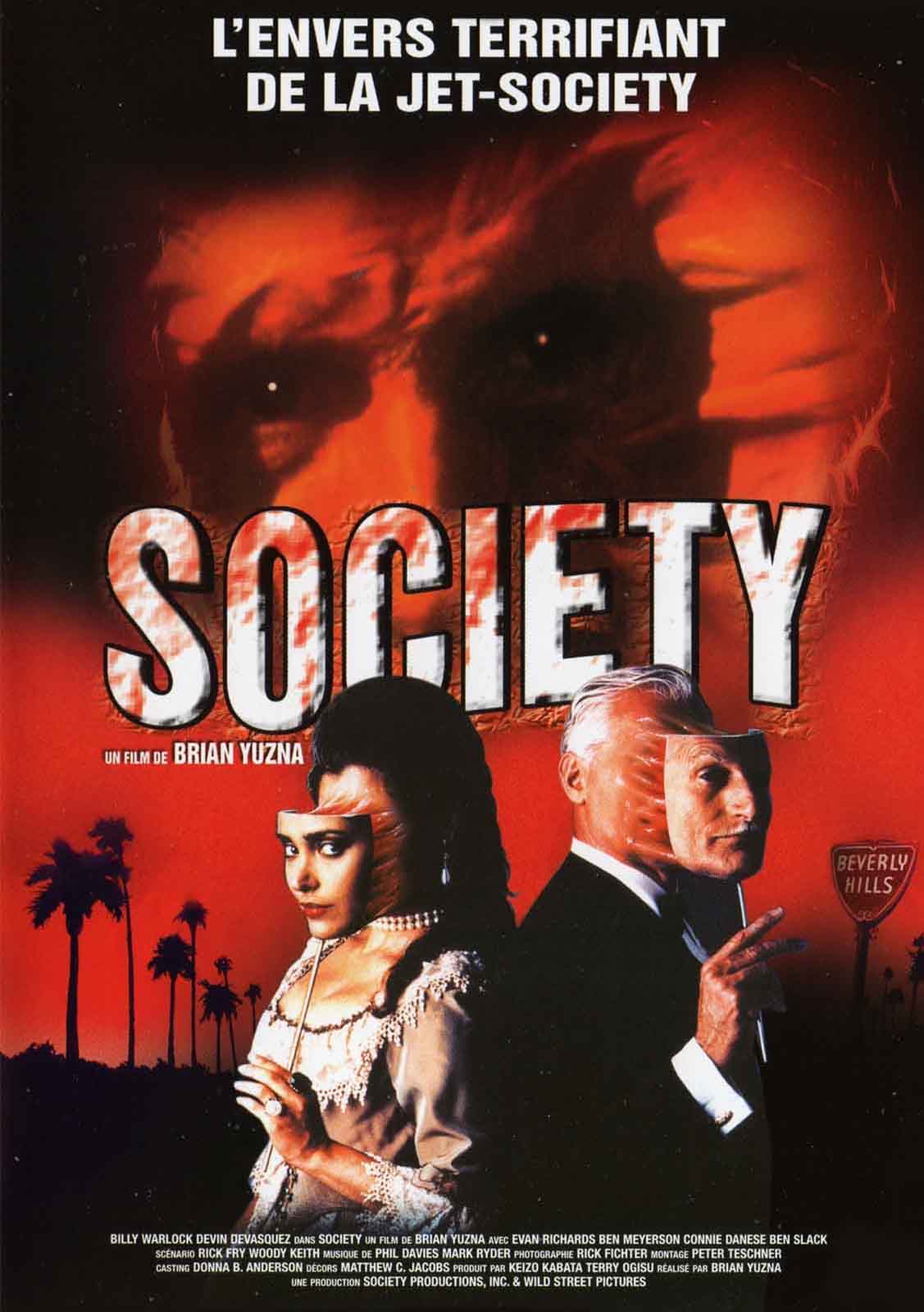

SOCIETY

1989 – USA

Réalisé par Brian Yuzna

Avec Billy Warlock, Connie Danese, Ben Slack, Evan Richards, Patrice Jennings, Tim Bartell, Charles Lucia, Heidi Kozak

THEMA CANNIBALES I MUTATIONS

Heureux producteur de Re-Animator, From Beyond et Dolls, tous trois réalisés par Stuart Gordon, Brian Yuzna décide de passer derrière la caméra à la fin des années 80 et porte ainsi à l’écran Society, un bien curieux film dont le style échappe aux canons du genre, à mi-chemin entre l’épouvante, la satire sociale et l’horreur burlesque. Pendant la première partie, Yuzna dissémine d’insolites détails au sein d’un contexte de soap opéra apparemment dénué d’intérêt pour le fantasticophile : Beverly Hills, la plage, les pom pom girls, les conseils de classe, les match de football américain… L’inquiétude s’installe peu à peu alors que rien ne s’est encore passé, à travers le regard de Billy Whitney, un adolescent de 17 ans qui sent le fossé s’agrandir entre lui et le reste de sa famille, huppée, snob et guidée à l’extrême. Puis viennent des hallucinations, de plus en plus persistantes et de plus en plus curieuses. Comme la sœur de Billy qui, vue à travers la porte vitrée de la douche, semble avoir le corps bizarrement contorsionné. Ou comme sa petite amie, dont les bras et les jambes, l’espace d’un instant, donnent l’impression de ne pas être à la bonne place… S’efforçant de persuader Billy qu’il a des troubles psychiques, ses parents l’emmènent consulter un thérapeute et souhaitent lui faire intégrer une institution spécialisée. Mais lorsque le jeune homme surprend sur une cassette audio une conversation entre ses parents et sa sœur, où il est question d’orgie et d’inceste, la cocote minute explose…

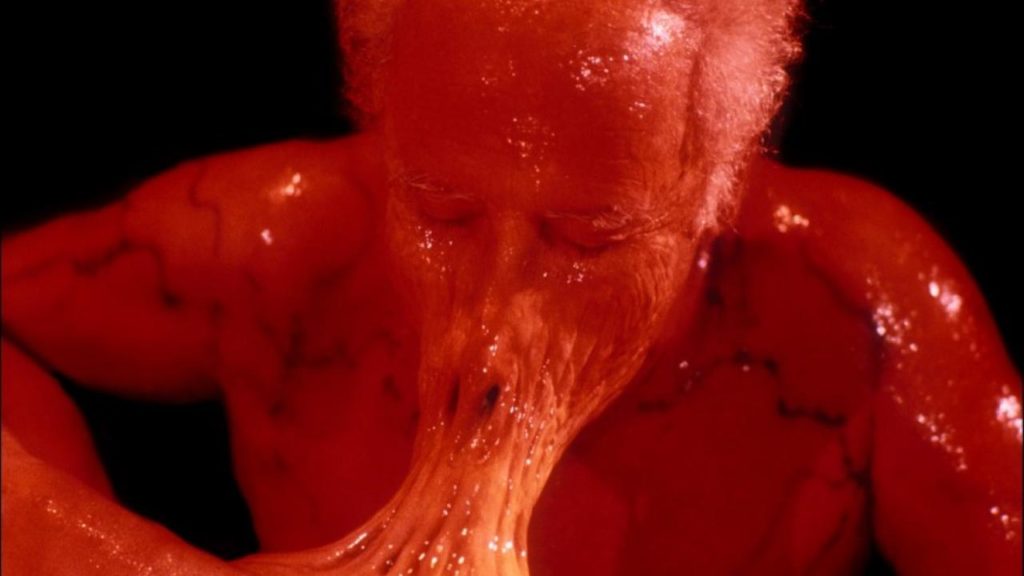

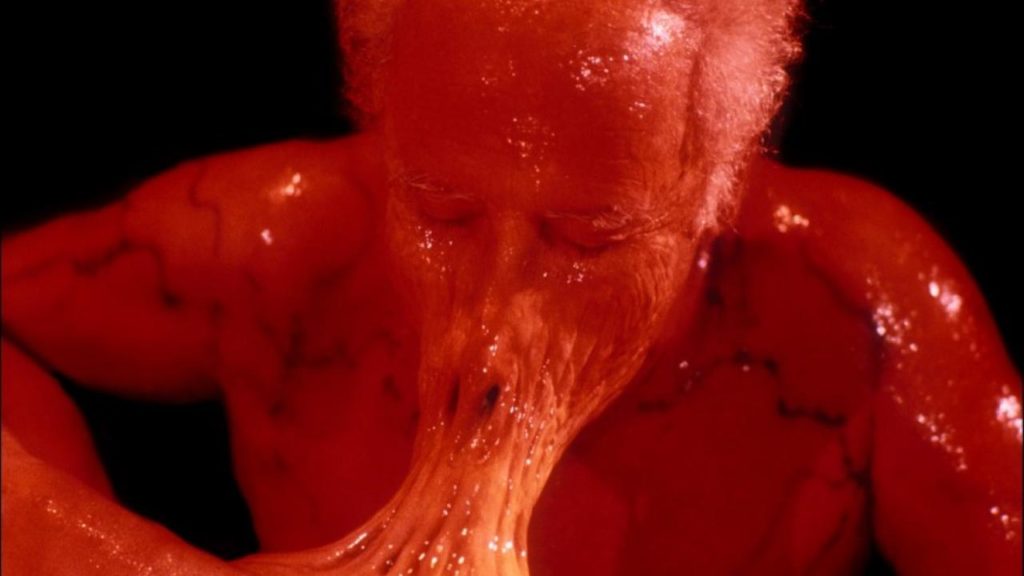

Survient alors l’événement lui-même, qu’on n’osait imaginer aussi excessif malgré la longue préparation. La paranoïa lancinante cède alors le pas à l’horreur excessive, au moment où Billy assiste à une massive réunion de toute la jet-set de Beverly Hills qui se mue bientôt en gigantesque orgie érotico-cannibalo-dégoulinante. La parabole « les riches dévorent les pauvres » est ici littéralement montrée à l’écran. Car telle est l’incroyable révélation : les nantis se sont réunis en secte anthropophage et élèvent en leur sein quelques individus de classe modeste, comme Billy, dont ils simulent des morts accidentelles pour mieux pouvoir les dévorer en toute impunité, à l’occasion de nocturnes festivités où les corps des mangeurs et des mangés se mêlent en une innommable masse de chair pantelante en perpétuelle mutation.

Mutations orgiaques

Les « effets spéciaux de maquillage surréalistes » (ainsi nommés au générique), sont l’œuvre de Screaming Mad George, s’inscrivant volontairement à contre-courant du gore traditionnel. Les bouches se prolongent en museaux flasques, les têtes deviennent des mains géantes, les visages surgissent au beau milieu des fesses, les membres inférieurs et supérieurs s’inversent… On n’avait encore jamais vu d’aussi délirantes atteintes à l’intégrité physiologique du corps humain, réminiscences de l’œuvre de Dali et Picasso. Ces visions hallucinantes justifient à elles seules la vision du film. A ce jour, et malgré la patine « années 80 » qui l’a fatalement dotée d’un petit coup de vieux, Society demeure l’un des travaux les plus intéressants de Brian Yuzna, se réappropriant les codes du slasher à la Vendredi 13 et du film de SF paranoïaque façon L’Invasion des profanateurs de sépulture pour mieux les transcender.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article