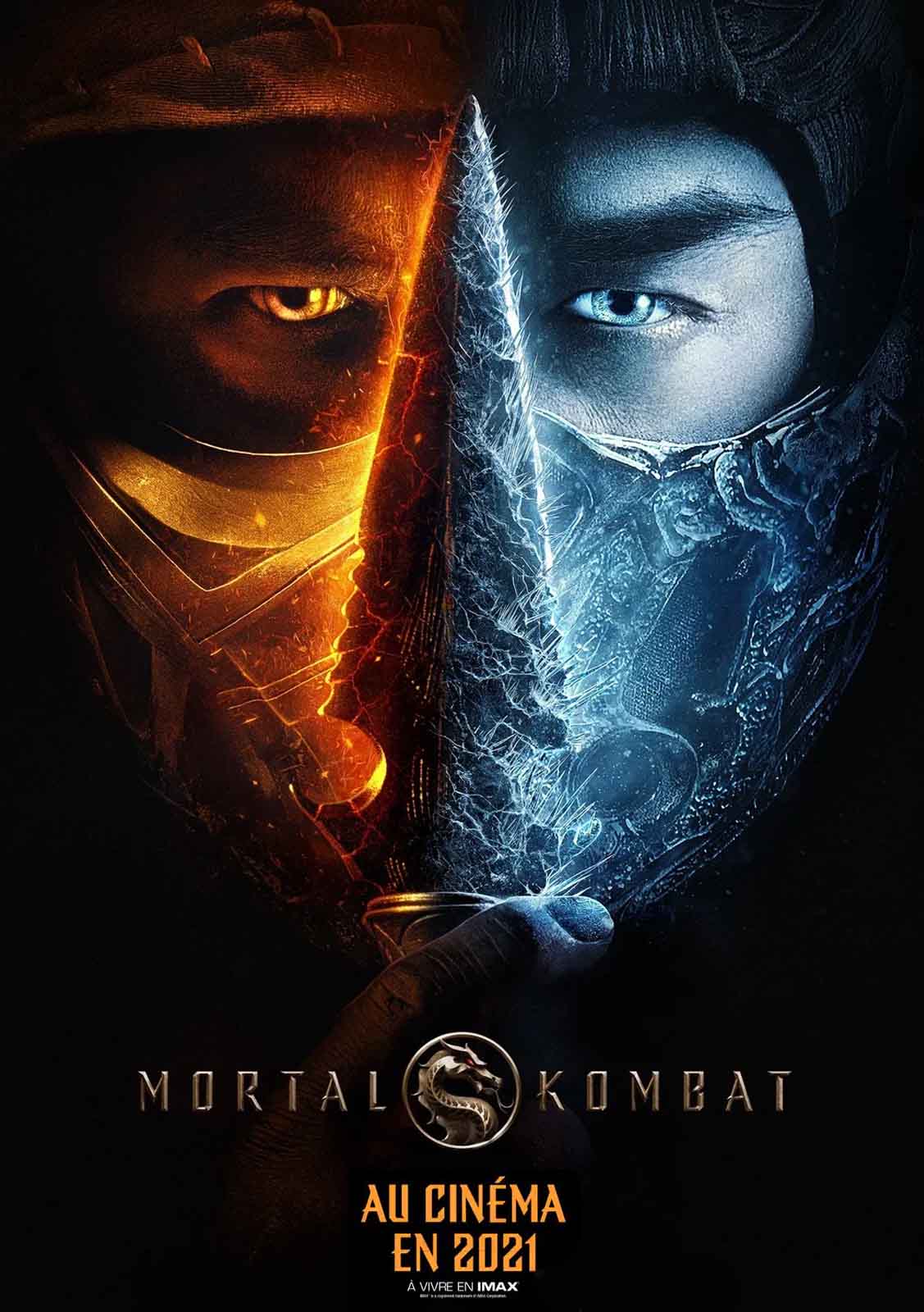

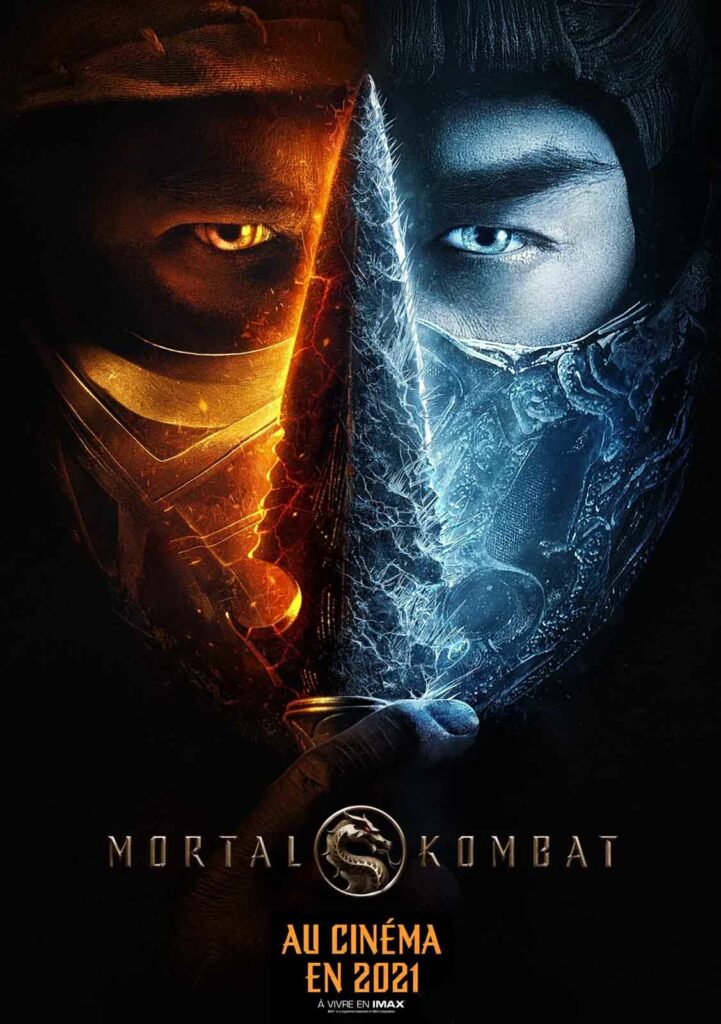

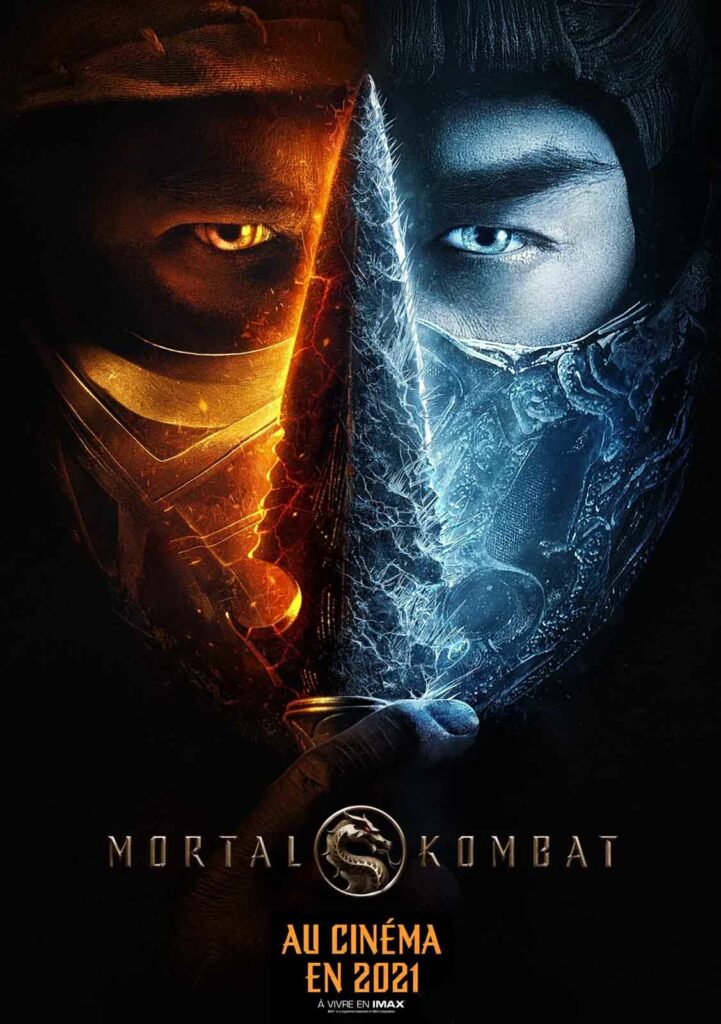

Pour la troisième adaptation de la célèbre licence de jeux vidéo, exit le rire de Christophe Lambert, le ton est plus sérieux pour un résultat mitigé…

MORTAL KOMBAT

2021 – USA

Réalisé par Simon McQuoid

Avec Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Max Huang, Matilda Kimber, Laura Brent, Tanadobu Asano, Chin Han

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX

À l’aube des années 90, Threshold Entertainment prévoit de produire trois films basés sur les jeux Mortal Kombat des studios Midway. Après le succès du premier opus en 1995, une suite est naturellement envisagée, mais l’absence de Christophe Lambert dans le rôle iconique de Raiden et des effets spéciaux désastreux envoient le film dans le décor et repoussent l’idée d’un troisième volet. Tombé dans les affres des changements perpétuels de scénarios et du développement, le projet refait surface en 2001, lorsque Thresold tease une suite en demandant aux fans quels personnages ils pensent y voir mourir. Mais une série de catastrophes, dont la destruction d’un décor par l’ouragan Katrina en 2009 et un procès avec Midway, met fin à l’aventure. Provisoirement cependant, car Warner Bros. rachète les actifs de Midway et de fait récupère la licence de jeux de baston. Sa filiale vidéoludique NetherRealm en reprend le développement et produit une nouvelle mouture. C’est cette version qui servira de base au nouveau film, avec l’entrée dans la production d’un certain James Wan, figure montante du cinéma d’horreur. Après avoir été confié en premier lieu à Kevin Tancharoen suite à son court-métrage Mortal Kombat Rebirth, le projet d’un reboot échoit à Simon McQuoid, dont ce sera le premier film. Le nom de James Wan et la garantie d’un classement R (interdiction aux moins de 16 ans) commencent à intriguer positivement les fans du jeu… du moins jusqu’à sa sortie sur les écrans.

L’histoire suit Cole Young (Lewis Tan), combattant de MMA peu doué, qui est soudainement traqué par un mystérieux assassin aux pouvoirs surnaturels. Il est sauvé par Jax (Mehcad Brooks) qui lui fait une incroyable révélation : Cole serait en réalité un combattant élu pour défendre la Terre contre une menace venue d’une autre dimension. Jax l’envoie retrouver une dénommée Sonya Blade (Jessica McNamee), avant d’affronter Sub-Zero (Joe Taslim). La promesse de violence et d’hémoglobine, classification R oblige, est tenue, même si le sang numérique peut parfois faire tâche. Les 55 millions de dollars de budget garantissent de beaux effets visuels et des maquillages efficaces. Malheureusement, dès que l’action se déroule dans le temple de Raiden (Tanadobu Asano), les décors à l’allure de carton-pâte nous ramènent directement au nanardesque Mortal Kombat : destruction finale, celui-là même qui avait annihilé les chances du troisième film. De plus, dans un souci de contenter les supposées attentes du public, le film déborde outrageusement de fan service jusqu’à l’absurde.

Sain de gore mais pas d’esprit

Tous les mouvements de combats iconiques sont là, les fatalities également, ça dégouline de tripes et de sang, comme dans le jeu. Mais lorsqu’un des personnages s’écrie « Flawless Victory », « Fatality » ou « Liu Kang wins », qui sont évidemment des répliques du jeu, la suspension d’incrédulité s’écroule. Ce qui marche dans un jeu ne fonctionne pas au cinéma pour la simple et bonne raison que les expériences de joueur et de spectateur sont aux antipodes l’une de l’autre. Et, à l’instar d’un Schwarzenegger dans Last Action Hero, les personnages de Mortal Kombat ne sont pas censés savoir qu’ils sont dans une adaptation de jeu vidéo, et n’ont donc aucune raison de déclamer de telles répliques ! Malgré la présence de Hiroyuki Sanada en Scorpion, dont l’introduction au tout début du film ne sert pas à grand-chose, ce reboot n’a finalement pas le charme ni le second degré du premier Mortal Kombat avec le cabotinage de Christophe Lambert en prime. Le film se prend beaucoup trop au sérieux pour ce qu’il raconte, oubliant que le matériau d’origine se moquait déjà de lui-même avec du gore burlesque et faisait peu de cas de sa propre diégèse. Espérons que la suite prévue pour 2025 aura un peu plus de recul.

© Christophe Descouzères

Partagez cet article