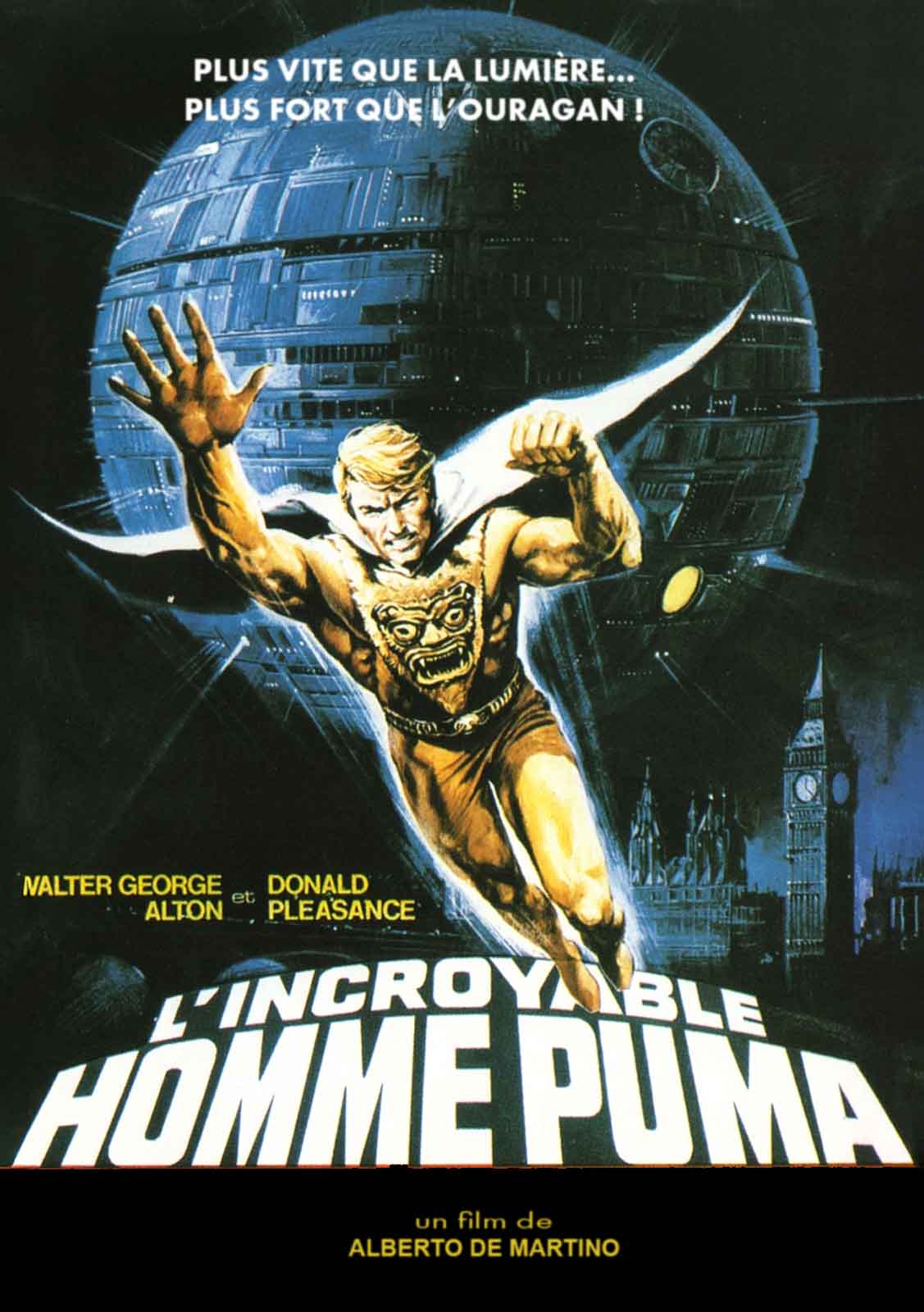

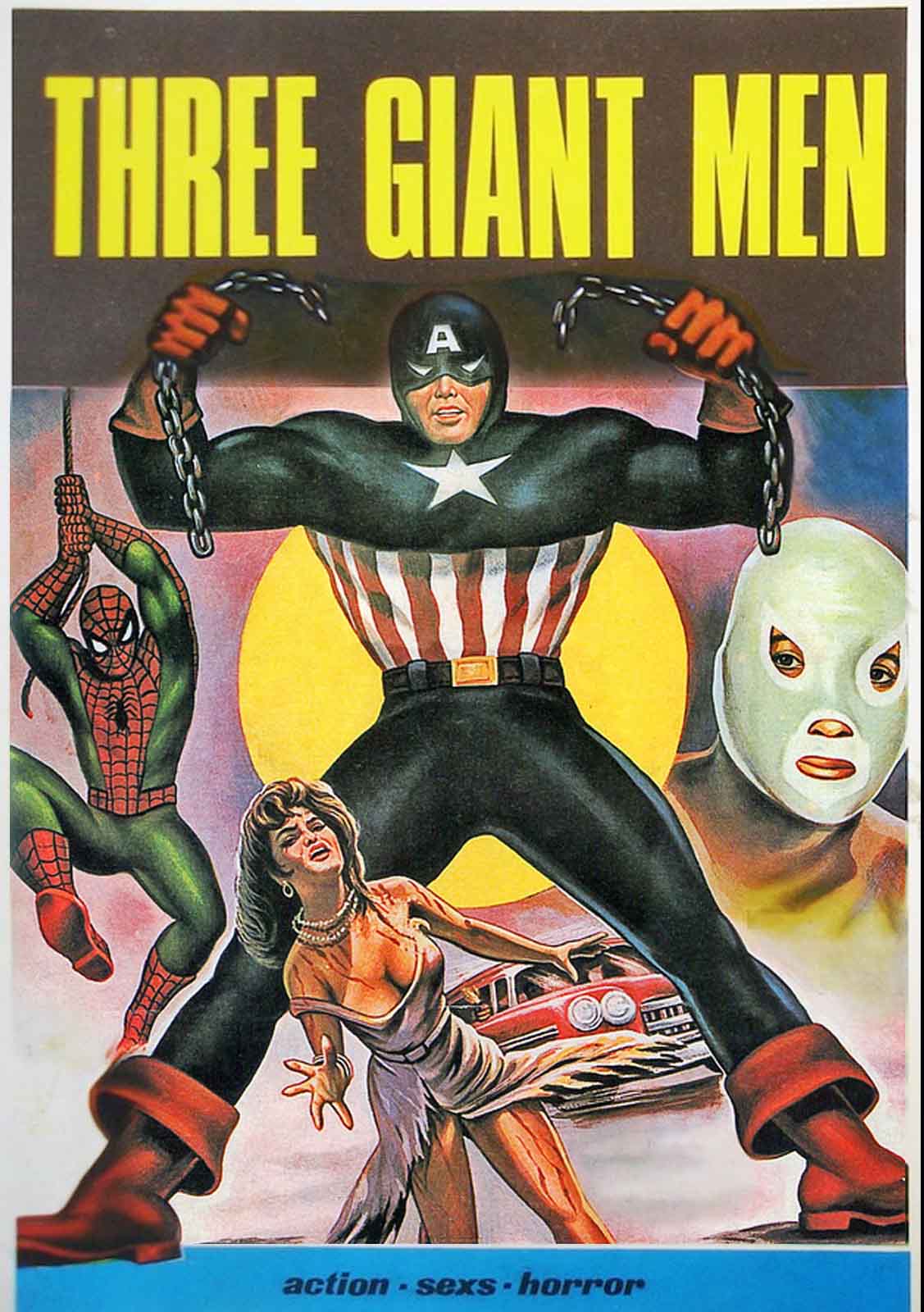

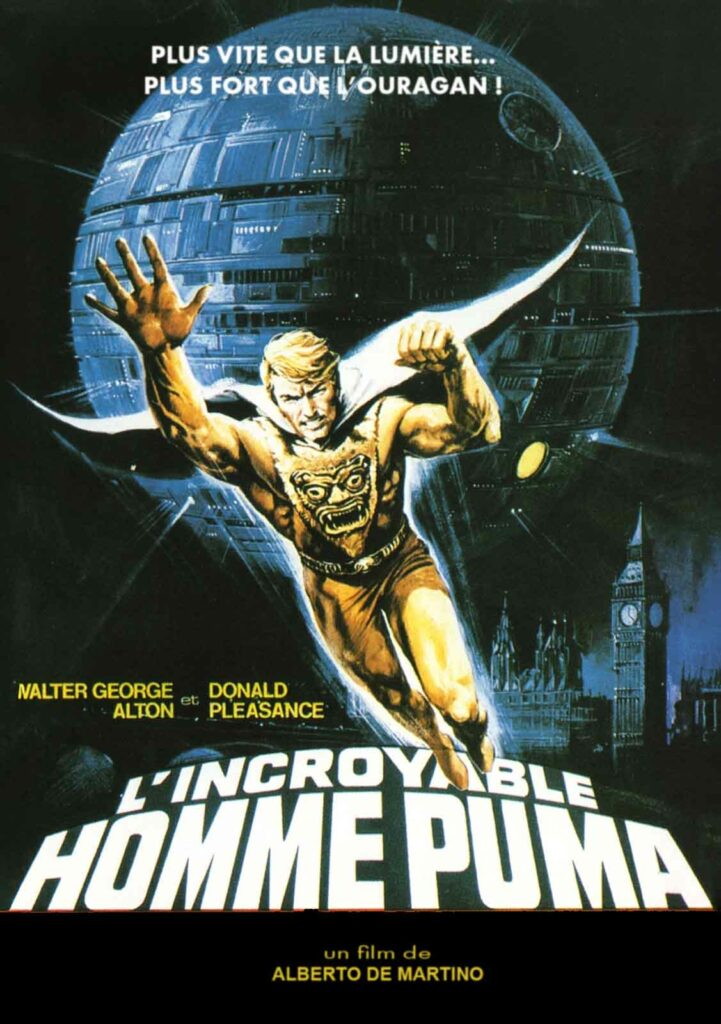

Au panthéon des films de super-héros les plus absurdes et les plus risibles de tous les temps, celui-ci occupe une place de choix

L’UOMO PUMA

1980 – ITALIE

Réalisé par Alberto de Martino

Avec Walter George Alton, Donald Pleasence, Miguel Angel Fuentes, Sydne Rome, Silvano Tranquili, Benito Stefanelli

THEMA SUPER-HEROS I EXTRA-TERRESTRES

En 1978, Superman de Richard Donner rafle tout sur son passage et se hisse au sommet du box-office. Découvrant soudain que les super-héros peuvent faire recette, les cinéastes du monde entier décident de s’y coller, en oubliant souvent que sans effets spéciaux à la hauteur, les sous-Supermen sont voués au ridicule. Pas démonté pour autant, Alberto de Martino, signataire de solides péplums (Les Sept gladiateurs, Persée l’invincible, Le Triomphe d’Hercule) et de films fantastiques ambitieux (La Maison de la terreur, L’Antéchrist, Holocaust 2000) tente sa chance sur le créneau super-héroïque… et réalise le film le plus grotesque de toute sa carrière. Le ton est donné d’emblée. Sur fond d’étoiles, un texte s’affiche : « Une Antique légende Aztèque nous dit que dans la nuit des temps un Dieu Blanc est venu de l’espace sur terre et fut le Premier Homme Puma. » Nous en prenons bonne note, sans trop savoir que faire de cette explication. Aussitôt, une maquette de soucoupe volante sphérique survole des dolmens, tandis que résonne une voix sentencieuse : « Avec ce gage, je serai toujours présent parmi vous. Mon fils en sera le gardien, ainsi que les fils des fils qui naîtront de lui. Pendant des millénaires, il conservera mes pouvoirs, les pouvoirs d’un Homme Dieu, les pouvoirs d’un Homme Puma ! »

Et c’est parti pour 90 minutes de délire non-stop. L’Incroyable Homme Puma est d’autant plus drôle qu’il se veut sérieux. Dans son repaire digne d’un méchant de James Bond, Kobras (Donald Pleasence, qui avouera plus tard n’avoir jamais tourné dans pire long-métrage) utilise un masque d’or extraterrestre pour hypnotiser la jeune chercheuse Jane Dobson (Sydne Rome) et tendre un piège à l’homme puma. Mais ce dernier reste introuvable. Parallèlement, Vadinho (Miguel Angel Fuentes), un colossal prêtre aztèque, est lui aussi à la recherche de l’homme puma. Sa méthode est plus expéditive : il jette des gens par la fenêtre en attendant que l’un d’entre eux survive à la chute !

Donald Pleasence tout de cuir vêtu !

N’empêche que cette technique porte ses fruits, puisque le surhomme tant convoité apparaît enfin. Il s’agit d’un paléontologue américain, le professeur Tony Farms (Walter George Alton). D’abord incrédule, notre homme se trouve bientôt contraint d’attacher autour de sa taille la ceinture de son ancêtre. Aussitôt, il revêt une belle panoplie de super-héros et vole dans les airs (via d’hideuses incrustations soutenues par une partition musicale indescriptible). A partir de là, l’intrigue s’embourbe dans une molle enquête au cours de laquelle l’homme puma expérimente ses pouvoirs (vision nocturne, super-force, capacité de traverser les murs ou de se téléporter), tandis que Vadinho joue les mentors et distribue à l’occasion quelques coups de poing. Certes, voir Donald Pleasence tout de cuir vêtu jouer les grands méchants dans sa salle de contrôle ornée de sculptures à l’effigie des humains qu’il hypnotise à distance a quelque chose d’indiscutablement distrayant. Mais même l’amateur de nanars finit par trouver le temps long, et de l’avis général, L’Incroyable Homme Puma figure sans conteste dans le palmarès des films de super-héros les plus calamiteux de l’histoire du cinéma.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article