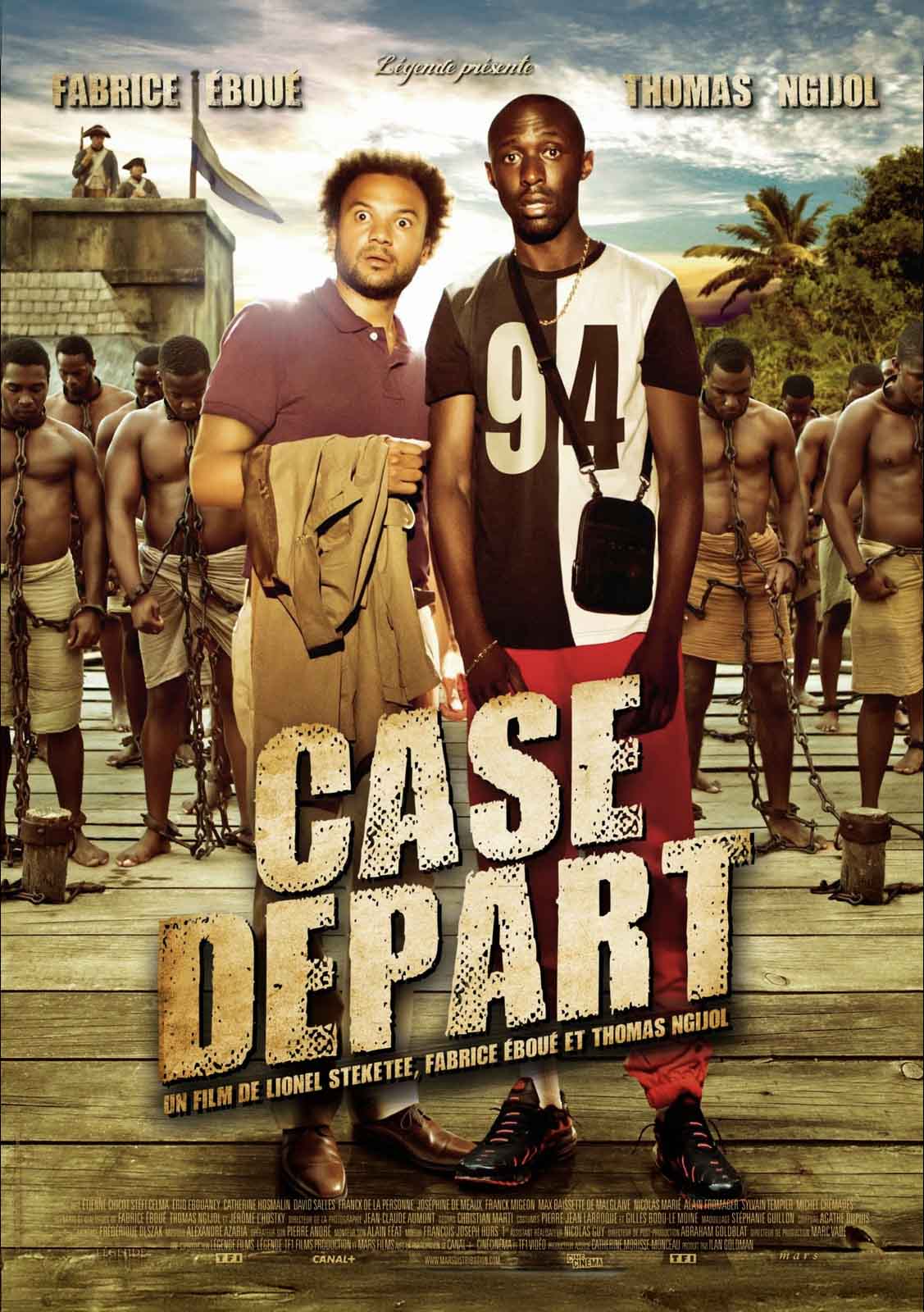

Deux demi-frères que tout sépare se retrouvent propulsés dans les Antilles du 18ème siècle…

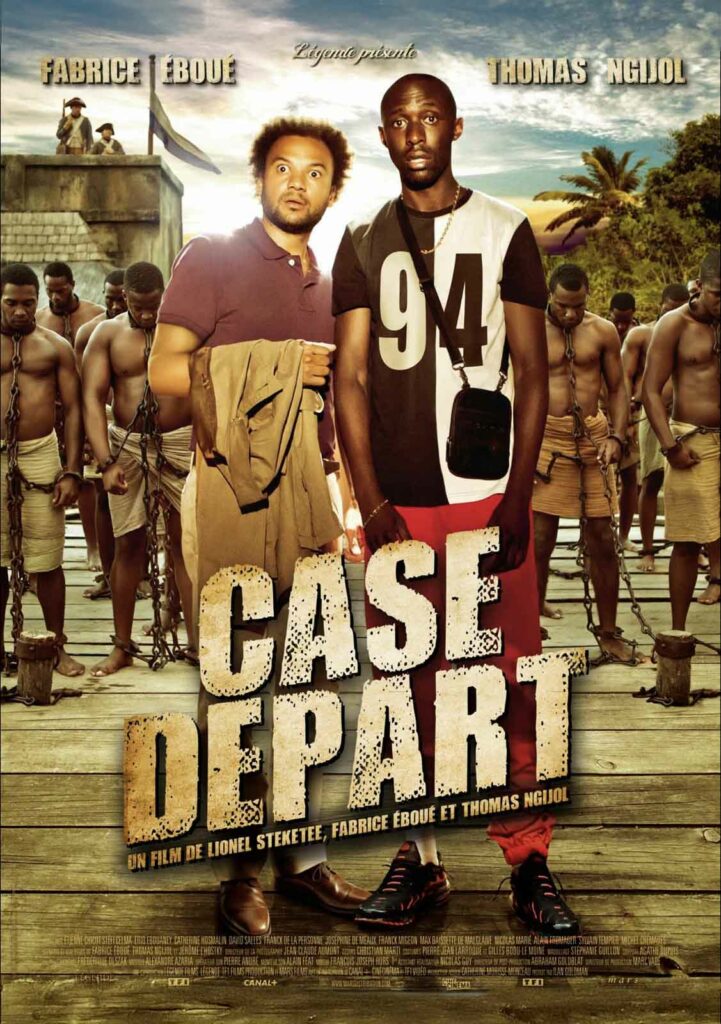

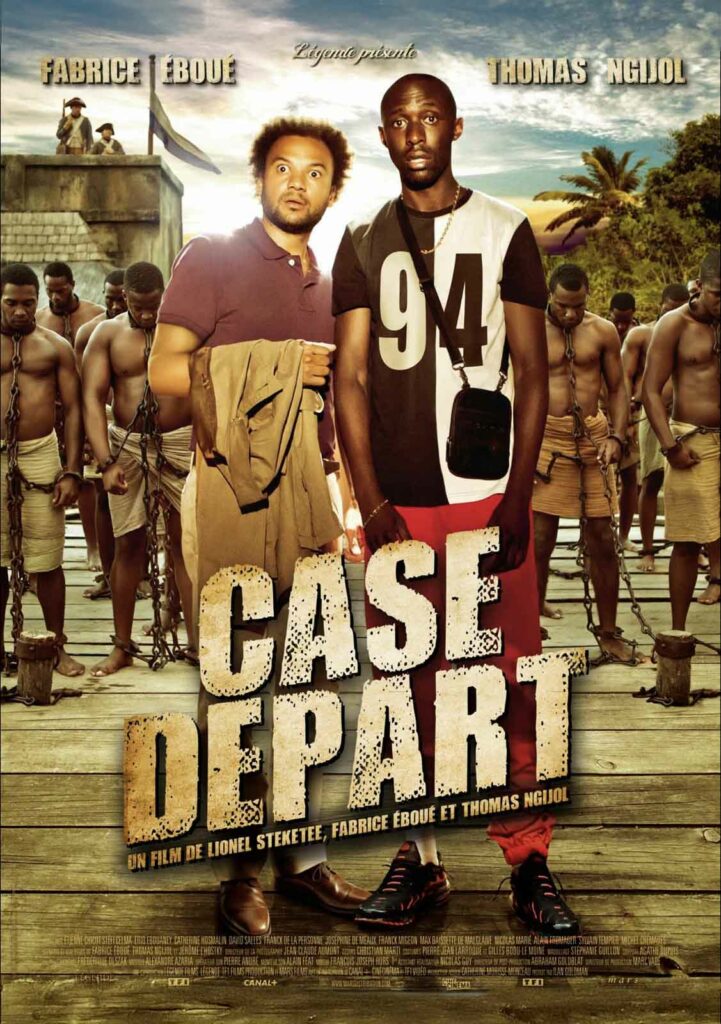

CASE DÉPART

2011 – FRANCE

Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué et Lionel Steketee

Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma, Erig Ebouaney, Etienne Chicot, Catherine Hosmalin, David Salles

THEMA VOYAGES DANS LE TEMPS

Lorsque deux humoristes spécialisés dans le stand-up et révélés par le « Jamel Comedy Club » s’attaquent à un premier long-métrage en tant qu’auteurs/réalisateurs et acteurs principaux, leur capacité à maîtriser toutes les facettes d’un média aussi exigeant laisse a priori perplexe. Un sketch et un film ne requièrent évidemment pas le même savoir-faire, comme en témoignent les échecs artistiques de Coco, RRRrrr !!! ou Incontrôlable, pour n’en citer qu’une poignée. Mais les deux compères semblent savoir où ils mettent les pieds. Conscients des difficultés d’adaptation d’un mode d’expression – le spectacle live – à l’autre – le grand écran – ils s’adjoignent les services d’un troisième co-réalisateur aguerri (Lionel Steketee, assistant réalisateur du Pacte des loups et de Fatal) et peuvent ainsi cumuler un certain nombre de défis. Ainsi décident-ils d’aborder frontalement le thème du racisme par le biais d’une reconstitution historique située au cœur des Antilles du 18ème siècle. Pour couronner le tout, ils compliquent la donne en laissant leur scénario reposer sur les mécaniques du voyage dans le temps.

A l’écran, Thomas Ngijol et Fabrice Eboué incarnent Joël et Régis, deux demi-frères qui ne se fréquentent pas et qui ne connaissent quasiment pas leur père. Mais lorsque ce dernier s’apprête à rendre son dernier souffle, ils se rendent en Martinique et peuvent constater en chemin la grandeur du fossé qui les sépare. L’un est intégré dans la société française au point d’occuper un poste d’adjoint au maire et de renier totalement ses origines créoles. L’autre est un chômeur paresseux persuadé que la couleur de sa peau est la cause de tous ses malheurs. Au moment où leur géniteur volage passe l’arme à gauche, ils reçoivent en guise d’héritage un document d’un autre âge qui ne cesse de se transmettre au fil des générations : l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves. Passablement déçus, ils le déchirent et l’éparpillent aux quatre vents. Ce geste n’est pas sans conséquence. Car ils s’assoupissent aussitôt dans les volutes de fumées soufflées par une étrange vieille tante qui les observe, et se réveillent dans un champ inconnu. Propulsés dans les Antilles de 1780, ils sont aussitôt capturés et vendus comme esclaves sur le marché.

Le racisme vu sous un angle inattendu

Certes, la légèreté avec laquelle est traité le prétexte à ce voyage dans le temps peut légitimement frustrer les fantasticophiles, malgré une manifeste allusion à La Planète des singes lorsque nos héros croisent un homme traqué comme une bête au milieu d’un champ par des cavaliers d’un autre âge. Mais le décalage entre les préoccupations quotidiennes de nos deux exilés et la condition du peuple noir dans les Antilles esclavagistes du 18ème siècle permet d’aborder le thème du racisme sous un angle inattendu, avec un recul et une faculté de relativisation que n’aurait pas permis une comédie urbaine plus traditionnelle. En ce sens, le projet Case départ est intéressant, même si l’humour y rase souvent les pâquerettes sans toujours éviter les gags graveleux et les écarts de vulgarité superflus. Le film reste anecdotique mais franchement plaisant, à l’image du jeu de mot plutôt malin qui en constitue le titre.

© Gilles Penso

Partagez cet article