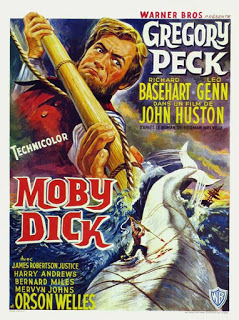

La mise en scène de John Huston et la prestation de Gregory Peck donnent corps au célèbre roman d'Herman Melville

MOBY DICK

1956 – USA

Réalisé par John Huston

Avec Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, James Robertson Justice, Harry Andrews, Bernard Miles, Noel Purcell

THEMA MONSTRES MARINS

Cette adaptation du roman qu’Herman Melville publia en 1851 est probablement la plus flamboyante et la mieux écrite de toutes, effaçant dans son sillage les deux versions précédentes (The Sea Beast de Millard Webb en 1926, et Moby Dick de Lloyd Bacon en 1930, lesquelles mettaient toutes deux en vedette John Barrymore). Cette réussite incombe d’abord au romancier Ray Bradbury et au cinéaste John Huston, qui ont su tirer du texte initial un scénario grandiose, emphatique, agrémentant les répliques de ses personnages de saillies exagérément littéraires pour mieux souligner l’aspect symbolique de l’aventure. Le travail d’Huston se distingue également par ses choix de mise en scène, précis, minutieux, jamais grandiloquents malgré l’incroyable maîtrise de la reconstitution des séquences marines. Les comédiens, enfin, portent une bonne partie de ce chef d’œuvre sur leurs épaules, Gregory Peck en tête, inoubliable en capitaine Achab au visage partiellement abîmé et vieilli, portant les stigmates indélébiles de son affrontement avec la grande baleine blanche. Illuminé, possédé, déraisonnable, il reflète à lui seul tous les excès de la nature humaine lorsque l’amour-propre et la fierté ont été mis à mal. Véritable superstar de l’époque (notamment grâce à La Maison du Docteur Edwards et Le Procès Parradine d’Alfred Hitchcock), Peck permit à Huston de mettre enfin en branle la production du film, qui restait au fond d’un tiroir chez Warner Bros à cause de son caractère pessimiste et de son absence totale de romance (deux sacrilèges aux yeux des grands studios !).

Orson Welles fut à une époque envisagé pour endosser la défroque d’Achab, tout comme Huston lui-même. Face à Gregory Peck, on trouve l’officier Starbuck, un second bigot qui ne cesse de craindre la colère divine, campé par un Leo Genn très habité, ainsi qu’Ishmael, narrateur de l’invraisemblable récit, incarné par Richard Basehart. Et puis il y a la baleine elle-même, merveille technique qui mêle maquettes miniatures filmées en bassin aux studios Shepperton et portions mécaniques grandeur nature acheminées en mer sans que le public ne parvienne à déceler la nature exacte des effets spéciaux, tant ceux-ci sont habilement intégrés aux prises de vues réelles. Le monstre marin entraîna d’ailleurs de sérieux réaménagements du planning et d’inévitables inflations budgétaires, dans la mesure où ses séjours prolongés dans l’eau et ses mises en pièce régulières nécessitèrent de perpétuelles reconstructions du modèle articulé recouvert d’une peau en caoutchouc.

Montée en puissance

Les différentes séquences d’affrontement entre l’équipage et le titanesque cétacé montent en puissance, jusqu’au duel final, au cours duquel la mâchoire démesurée du monstre marin fend les eaux, emporte les hommes et détruit les embarcations, en une folie destructrice insensée. En ces moments forts très inspirés, Huston nous montre à quel point Achab et Moby Dick semblent être les deux facettes d’un seul être, comme Jekyll et Hyde, leur haine réciproque les vouant à une perte simultanée. Bref, un grand film, lyrique en diable, auquel on pourra simplement reprocher un démarrage sans doute trop lent et une poignée de séquences un tantinet théâtrales.

© Gilles Penso