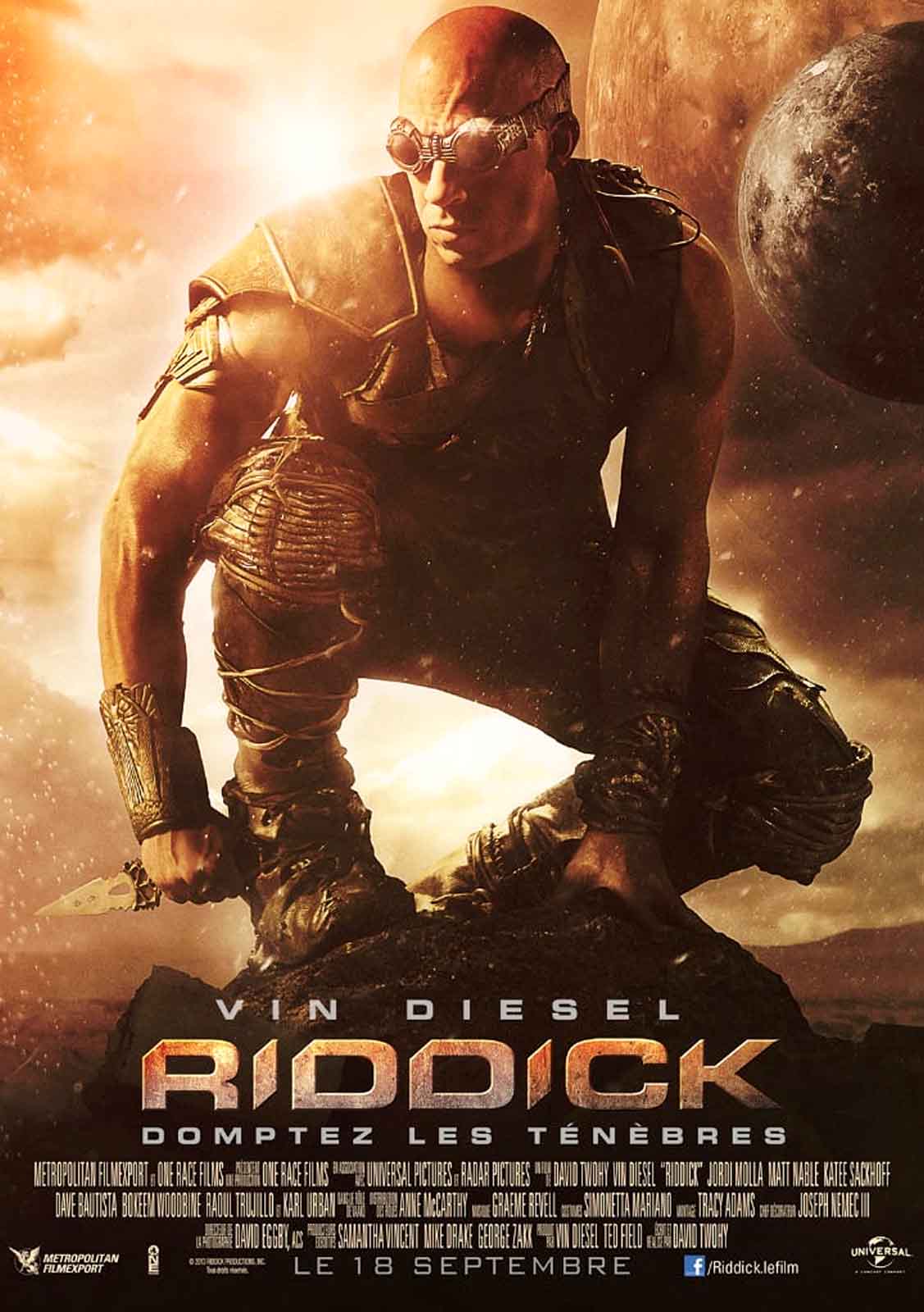

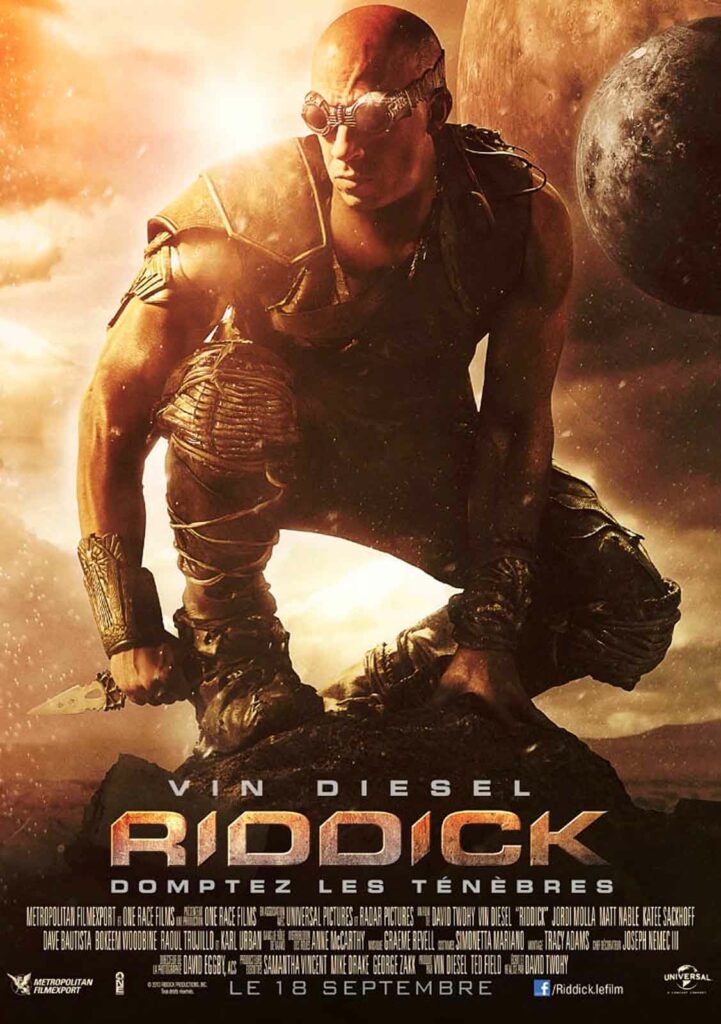

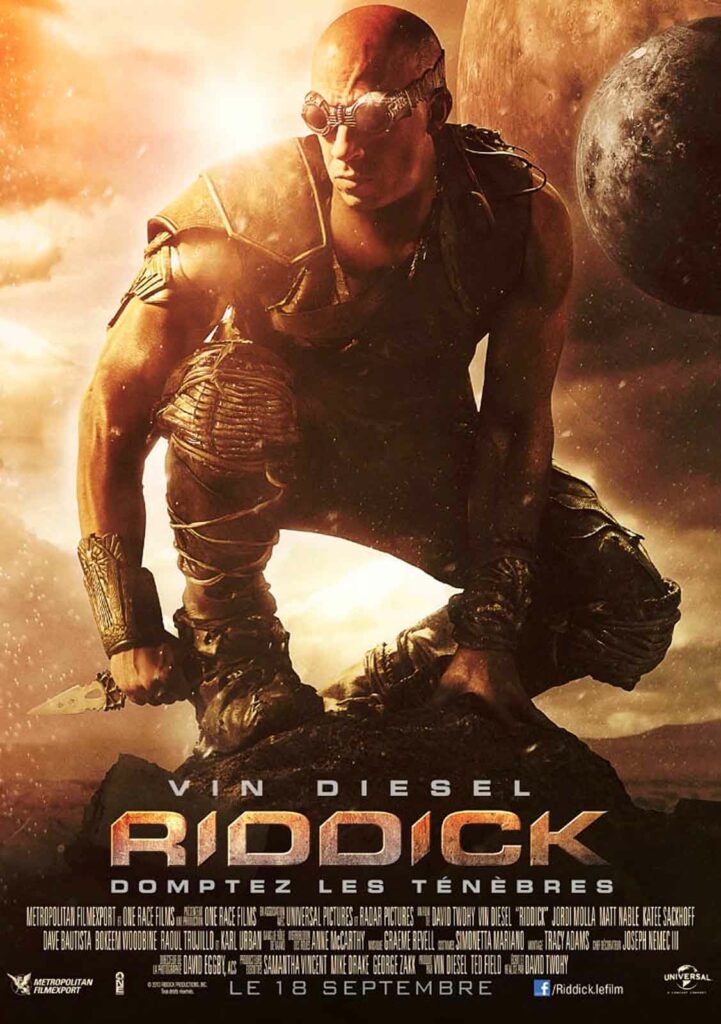

David Twohy et Vin Diesel se retrouvent pour clore sur une note minimaliste la trilogie entamée avec Pitch Black

RIDDICK

2013 – USA

Réalisé par David Twohy

Avec Vin Diesel, Matt Nable, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Dave Bautista, Karl Urban

THEMA SPACE OPERA I EXTRA-TERRESTRES I FUTUR I SAGA RIDDICK

Depuis la sortie des Chroniques de Riddick, opus maudit d’une saga qui ne survit décidément que par la pugnacité de son réalisateur David Twohy et de son acteur Vin Diesel, neuf années ont passé. Le projet de développer une saga spatiale à grand spectacle n’aura été qu’une rêverie de courte durée pour les deux hommes, eu égard au succès très mitigé de ce deuxième film sur les écrans en 2004. Ils étaient alors parvenus à multiplier le budget alloué par six ! Cette fois-ci, c’est en le re-divisant par trois qu’ils peuvent enfin rempiler. La première règle dictée par l’économie d’un tel projet ne sera pas non plus pour déplaire au public de la première heure : à défaut de gros moyens, laisser tomber le faste des Chroniques et revenir sans transition à l’âpreté minimaliste de Pitch Black ! Alors qu’on avait quitté le furyen légendaire en seigneur de l’armée Necromonger, on le retrouve sans transition à demi enterré sous la roche d’une planète aride.

Un court flash-back nous donnera le fin mot de l’histoire, et c’est par une citation malicieuse du Rocky III de Sylvester Stallone que le personnage reviendra aux affaires : « J’ai commis la pire des erreurs, je me suis civilisé ! » Cette brève sentence vaut comme profession de foi et commentaire du film précédent : peut-être Riddick avait-il un peu trop perdu de sa substance en poursuivant un but qui s’aventurait quelquefois au-delà de sa propre survie. A l’instar de ses Chroniques, qui avaient peut-être eu le malheur de voir trop grand… De toute évidence, le personnage n’a jamais autant métaphorisé l’aventure de la saga elle-même au cinéma : malmené, récupéré, parvenu au sommet, chutant aussitôt de son trône, ressuscitant d’entre les morts, il personnifie un acharnement à vivre sur la durée qui ne dépend que de sa volonté inébranlable. Nul doute que l’écriture de Twohy se sera inspirée peu ou prou des vicissitudes laborieuses qu’il aura connu derrière la caméra.

Un récit hors du temps

Pourtant, rien ne l’arrête dans son approche courageuse d’une science-fiction « hard-boiled » : indifférent aux éventuelles protestations d’un jeune public habitué à l’action non-stop, le scénariste / réalisateur assume un récit complètement hors de son temps, lorgnant volontiers vers le Mad Max 2 : Road Warrior de George Miller, qui se permet de commencer par une demi-heure de pérégrinations solitaires et se poursuit par un survival jouissif, d’inspiration délibérément westernienne, où deux groupes rivaux de chasseurs de prime vont tenter de s’emparer de la « bête » dans le chaos le plus absolu – survival qui, lui-même, n’est pas sans rappeler une fois encore le John Carpenter de Vampires ou Ghosts of Mars – c’est-à-dire le plus décomplexé. Les aficionados des premières aventures de Richard B. Riddick, prisonnier convoyé à travers l’espace et dont le vaisseau s’était écrasé sur une planète hostile où les longues nuits traînent l’enfer dans leur obscurité, se sentiront chez eux – d’autant qu’un des maillons les plus importants de cette nouvelle intrigue a directement à voir avec celle de Pitch Black, accentuant encore la parenté des deux films. Ne reste plus qu’à attendre la prochaine résurrection du furyen nyctalope dans un, cinq ou dix ans ? Peut-être quinze…?! Plus rien ne saurait nous étonner de la part de cette saga hors-normes ; et le public de Riddick – bon gré mal gré – a appris à se montrer patient !

© Morgan Iadakan

Partagez cet article