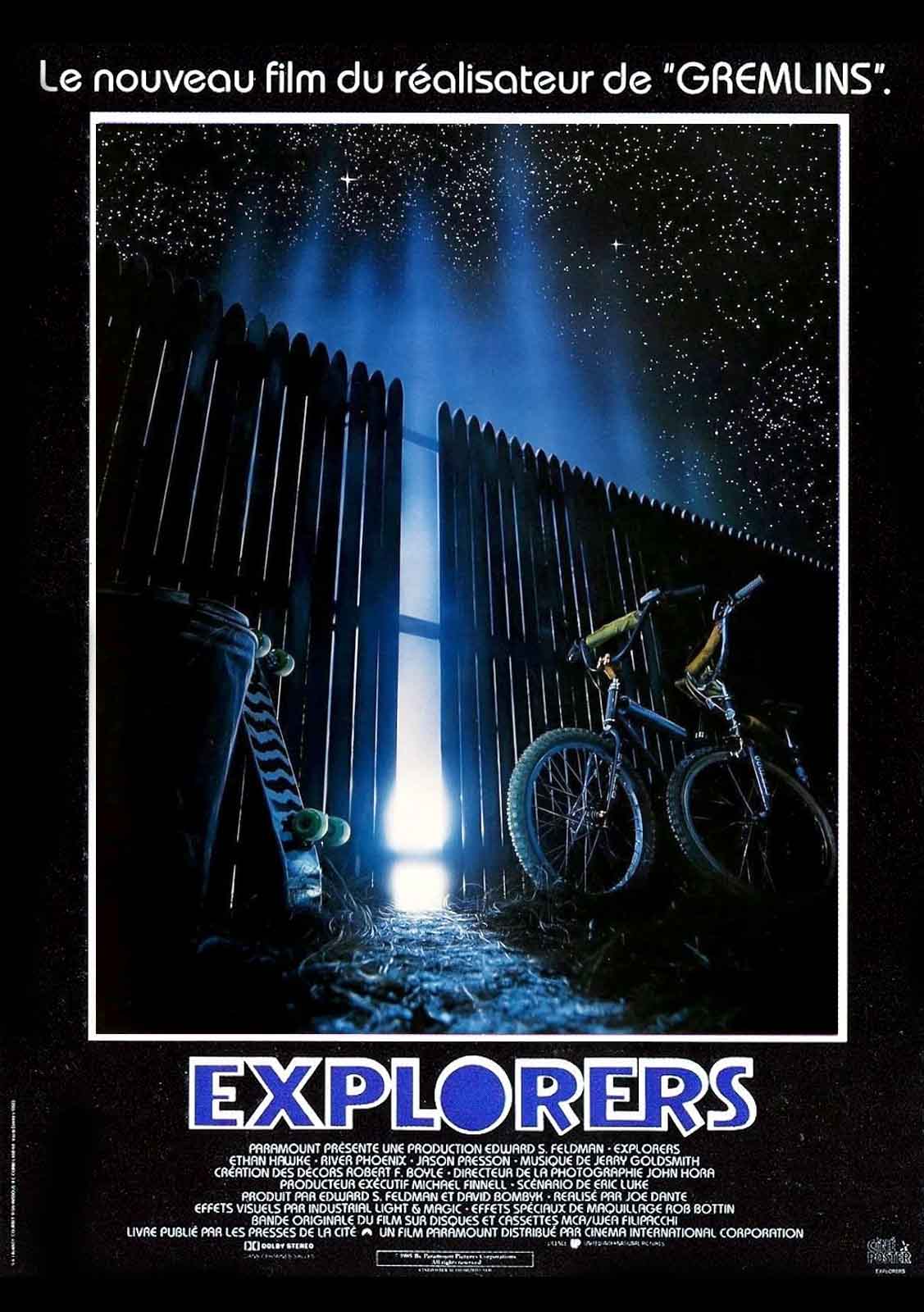

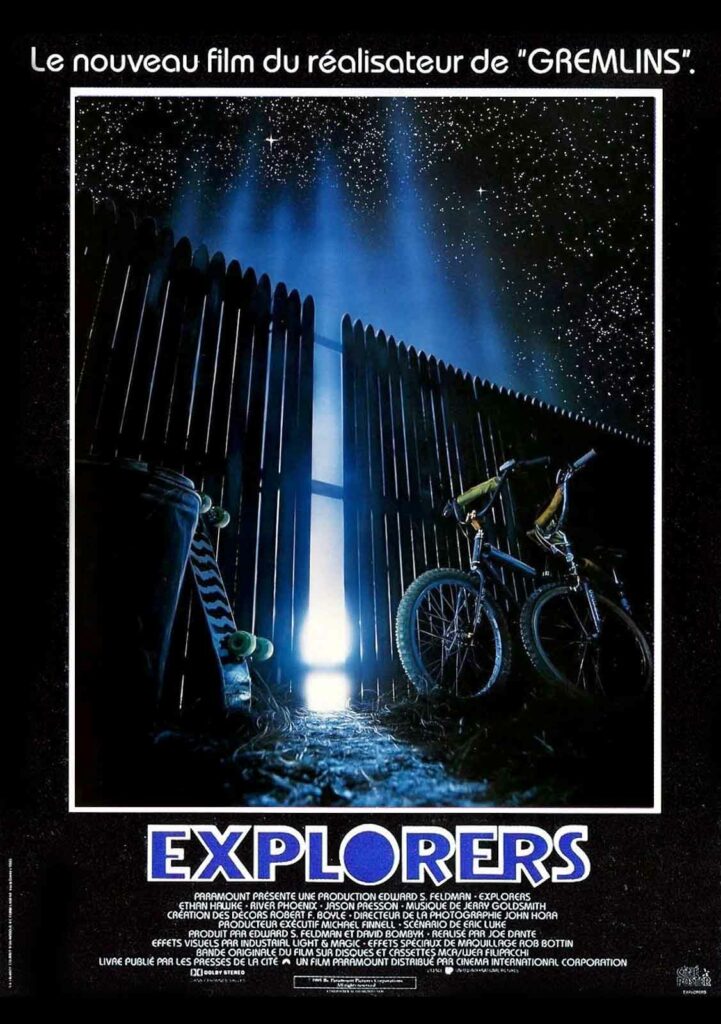

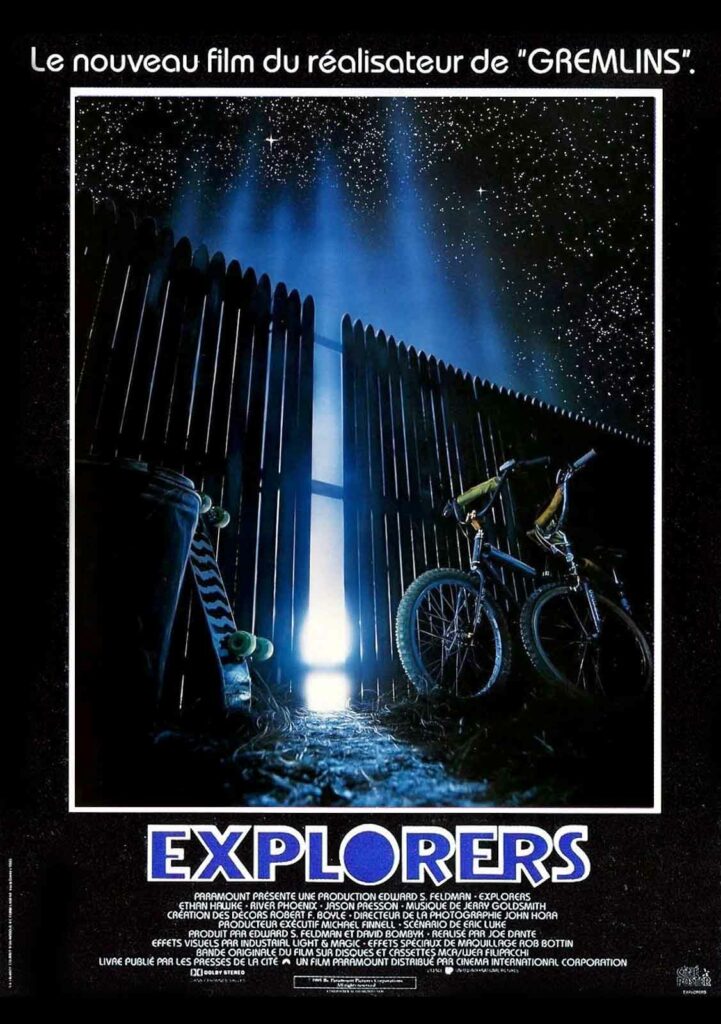

Après Gremlins, Joe Dante décide d'emmener un tout jeune casting aux confins de l'espace pour y découvrir d'étranges extra-terrestres

EXPLORERS

1986 – USA

Réalisé par Joe Dante

Avec Ethan Hawke, River Phoenix, Jason Presson, Bobby Fite, Bradley Gregg, Georg Olden, Chance Schwass, Dick Miller

THEMA EXTRA-TERRESTRES

« Le succès de Gremlins m’a beaucoup profité », raconte Joe Dante. « Je suis passé de la liste des réalisateurs de films de séries B à celle de ceux à qui on confie des blockbusters. On m’a même proposé de faire Batman. Bref je suis resté au sommet un petit moment… et j’ai tout saboté en choisissant mon film suivant, qui fut un désastre ! » (1) Ce film suivant, Explorers, semblait pourtant taillé sur mesure pour le cinéaste. C’est Jeffrey Katzenberg, alors chef de production chez Paramount, qui lui fit parvenir ce scénario d’Eric Luke. A travers l’histoire de jeunes garçons de la banlieue américaine dont les yeux sont tournés vers les étoiles et dont le rêve est de rencontrer des extra-terrestres pacifiques, bravant ainsi l’indifférence du monde adulte, Joe Dante envisageait le film comme une œuvre personnelle propre à véhiculer son univers, ses références et sa joyeuse impertinence. Mais il déchanta en comprenant que Paramount tenait à faire d’Explorers un blockbuster spectaculaire truffé d’effets spéciaux couteux en profitant de la notoriété récente de son metteur en scène.

Là où Dante imaginait une relecture post-moderne des Envahisseurs de la Planète Rouge, le studio rêvait plutôt d’un nouveau E.T. Cette désynchronisation dans les intentions s’aggrava lorsque la direction de Paramount changea, Katzenberg rejoignant Michael Eisner chez Disney, et lorsque le studio raccourcit le planning du film pour pouvoir le sortir le plus tôt possible. Dante accoucha donc d’un film qu’il considère aujourd’hui encore comme inachevé. Effectivement, malgré ses nombreuses qualités formelles (dont une magnifique partition de Jerry Goldsmith et de somptueux effets visuels signés ILM), Explorers semble hésiter entre plusieurs tons et peine à construire son récit avec rigueur.

Rencontres de drôles de types

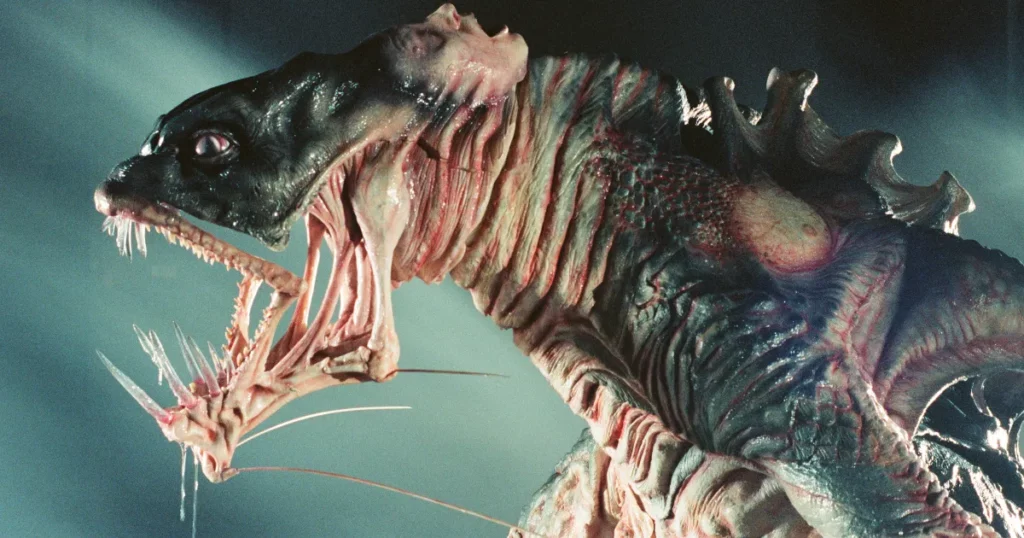

Nous sommes pourtant prêts à croire à Wolfgang (River Phoenix), Ben (Ethan Hawke) et Darren (Jason Presson), ces copains de lycée inventifs et géniaux, hantés par le même rêve truffé d’explications techniques conçues pour les aider à construire un vaisseau spatial. Nous sommes tout disposés à accepter cet engin fabriqué avec des objets de récupération, notamment une poubelle, enveloppé dans une sphère d’énergie et capable de quitter la Terre après avoir semé une belle panique dans leur petite ville (avec de mémorables séquences de poursuites d’hélicoptères et de crash dans un drive-in qui projette une mauvaise imitation de La Guerre des Etoiles). Mais lorsque nos héros, transportés dans l’espace, rencontrent les extra-terrestres tant attendus, rien ne va plus : pourquoi diable avoir choisi des échappés caoutchouteux du Muppet Show (créés pourtant par le génial Rob Bottin) intoxiqués par nos émissions télévisées au point de débiter une longue série d’imitations de nos célébrités via un sketch besogneux qui n’en finit plus ? Absolument pas préparé à une telle énormité, le spectateur a donc bien du mal à avaler la suite, et regarde donc la fin du film d’un œil distrait. Altéré au moment du montage (le personnage interprété par Dick Miller disparaît littéralement du film sans laisser de trace), Explorers ne fit guère d’éclat au box-office et infléchit hélas la carrière de son cinéaste.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mars 2014.

© Gilles Penso

Partagez cet article