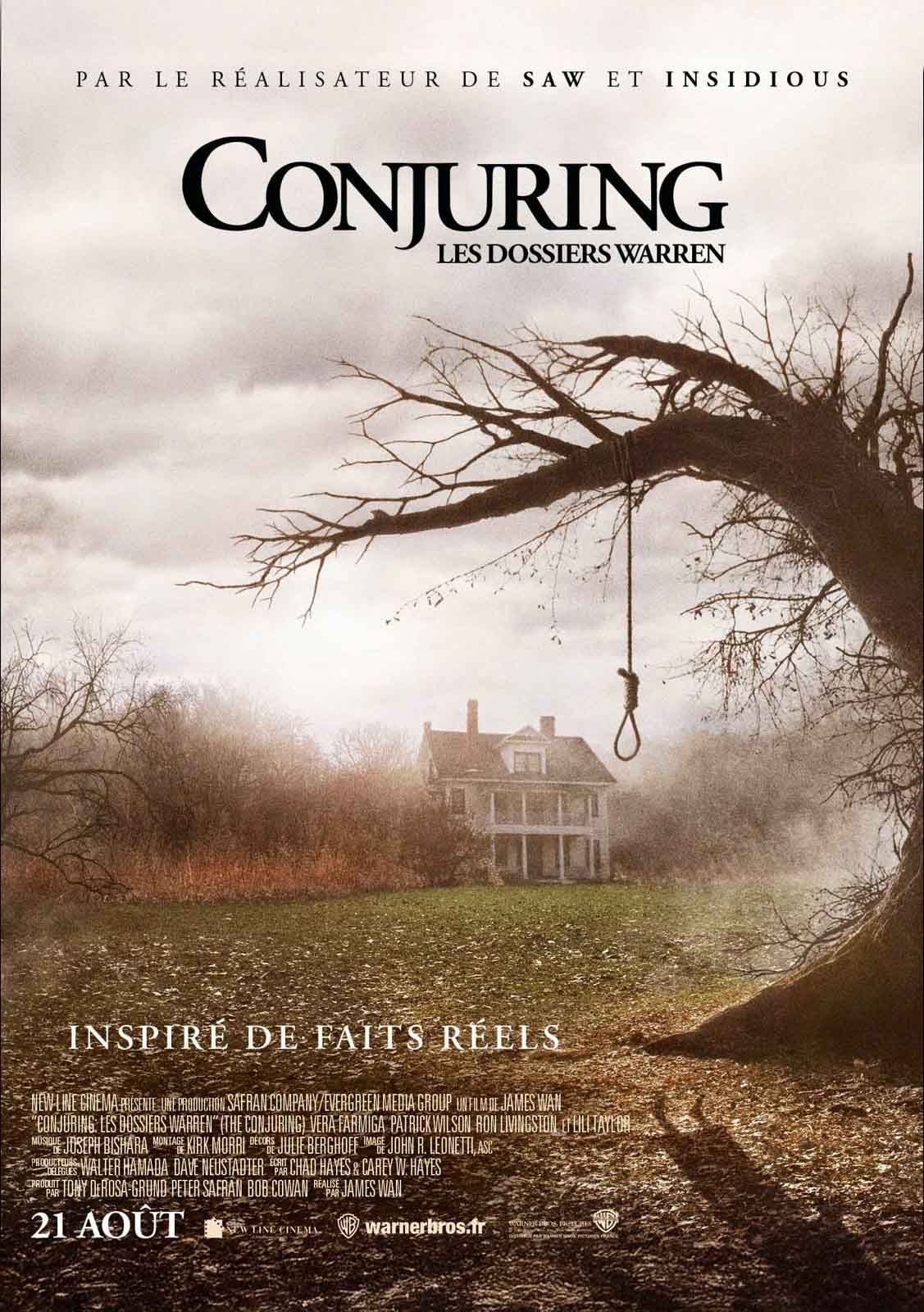

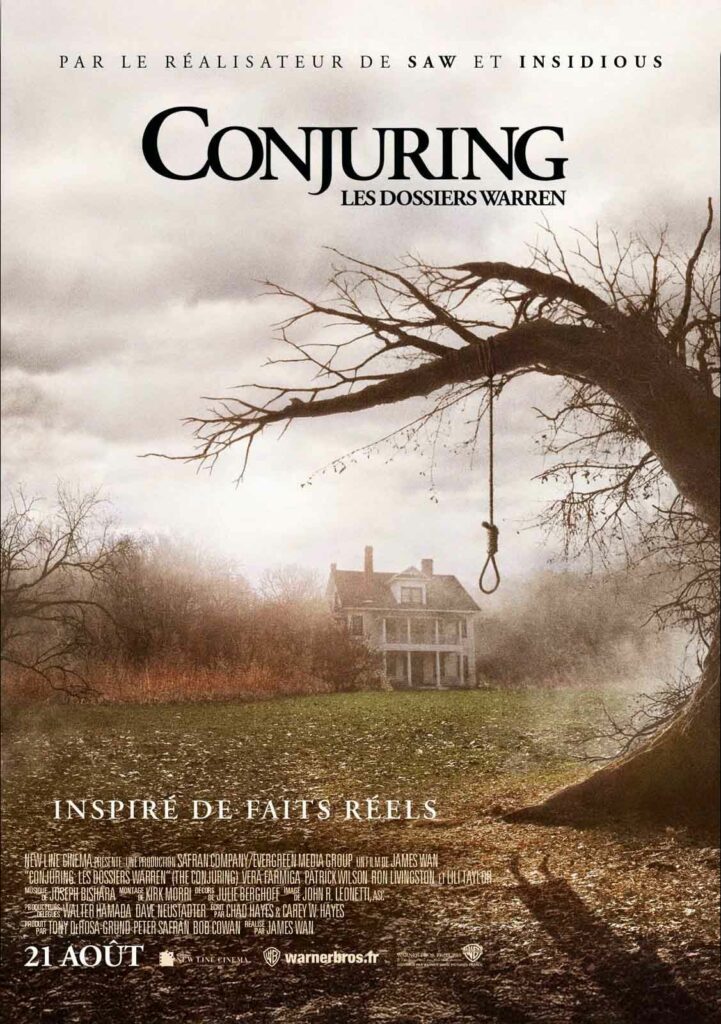

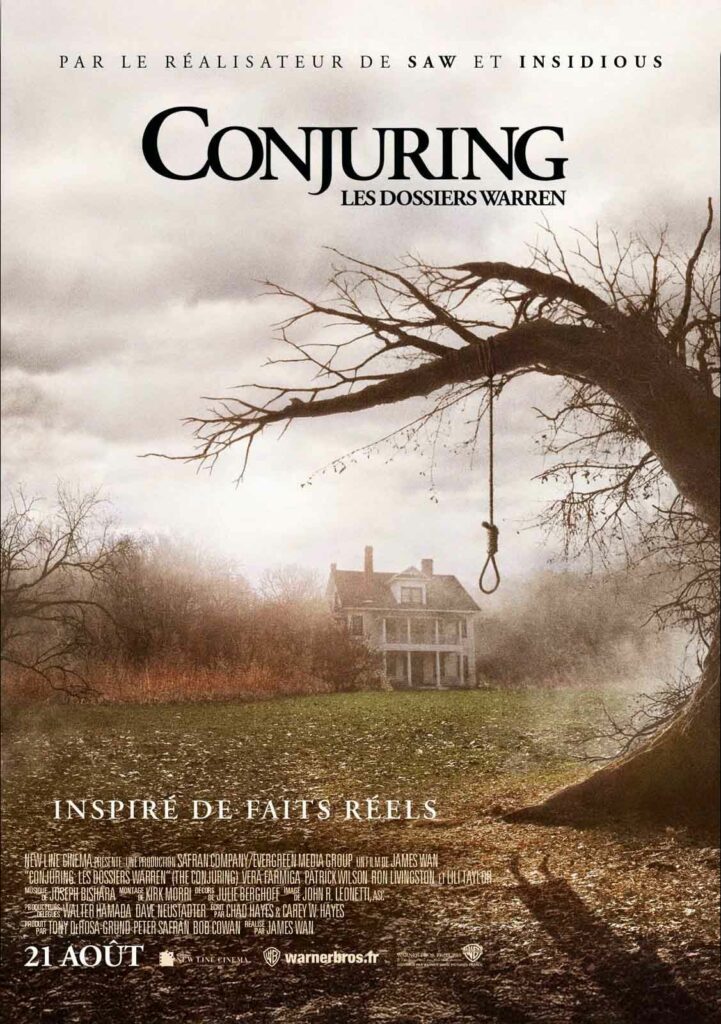

Le réalisateur de Saw se lance dans une histoire de maison hantée et crée une nouvelle franchise

THE CONJURING

2013 – USA

Réalisé par James Wan

Avec Lili Taylor, Hayley McFarland, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston, Joey King

THEMA FANTÔMES I DIABLE ET DEMONS I JOUETS I SAGA CONJURING

Avant Amityville, il y avait Harrisville… Dans cette petite bourgade de Rhode Island, les Perrons vivent l’enfer dans leur nouvelle demeure. Hormis quelques finitions à opérer çà et là (des plinthes se décollent, le papier peint n’est pas tout frais), la maison abrite quelques esprits malfaisants dans les rangs desquels on compte un gamin mort noyé et une sorcière pendue. Quant aux grincements de portes succèdent des cadres explosés et des colin-maillard fantomatiques, la famille décide de faire appel à Ed et Lorraine Warren (Patrick Wilson et Vera Farmiga, incroyables de classe), experts en démonologie et chasseurs d’esprits à temps plein… S’il est une assertion qui ne fait aucun doute c’est que James Wan, à partir d’un micro-budget, est à même de composer un maxi-hit. Le coup d’éclat Sawen est une preuve flagrante : à partir d’une enveloppe d’un million de dollars, le film en rapporte cent fois plus et engendre l’une des franchises les plus rentables de l’histoire du cinéma d’horreur. Pendant ce temps, le cinéaste se désolidarise à demi-mot de cette saga qui se transforme en culte du gore et du twist capillotracté pour renouer avec un style plus classique (Dead Silence) rappelant les fleurons des productions Hammer.

En 2010, avec Insidious, Wan néglige la tendance ravivée par le succès de Paranormal Activity pour composer un film de maison hantée dissonant qui préfère mettre mal à l’aise le spectateur qu’à le faire bondir de son siège. La première heure du métrage constitue à coup sûr le morceau d’horreur le plus terrifiant de la décennie, avant que le dernier acte, plus onirique, ne se transforme en monument du cheap. Quoiqu’il en soit, Wan, en prenant le contre-pied complet de la production hollywoodienne, redonne à l’horreur ses lettres de noblesse en déblayant les racines du genre depuis recouvertes par une mousse verdâtre. Fidèle aux préceptes du démonologue Ed Warren, James Wan installe la pression en respectant les niveaux de manifestation des esprits. Dans un premier temps, les habitants sont victimes de « l’infestation » : des chuchotements, des courants d’air, des odeurs de pourriture, des bruits de pas. Ensuite, c’est « l’oppression » dès que la force s’invite physiquement dans la maison et se manifeste matériellement. Enfin vient « la possession » et l’emprise totale sur un membre de la maisonnée, souvent le plus fragile.

Une valse à trois temps avec le Malin

The Conjuring n’est rien d’autre qu’une valse à trois temps avec le Malin, avec les ténèbres, avec la peur. Ou les peurs : du noir, des poupées (ces objets fétichisés par l’auteur depuis la marionnette de Jigsaw en passant par celle de Dead Silence pour en arriver à la terrifiante Annabelle), des reflets du miroir, des armoires entrouvertes, des caves poussiéreuses. La valse, conduite tambour battant par Wan, s’annonce vertigineuse, au contraire des œuvrettes imposant des scènes d’exposition à rallonge et requérant du spectateur qu’il scrute les quatre coins de l’écran dans l’espoir d’apercevoir quelque chose à se coller sur la rétine. Ces Dossiers Warren (qu’on imagine devenir une série de films consacrés aux enquêtes les plus terrifiantes du couple) nous entraînent dans un train fantôme que rien ne pourrait faire dérailler tant il évolue sur des rails minutieusement huilés (pas d’effet facile pour créer des jump scares mais un recours perpétuel aux regards, au hors-champ, aux cordes stridentes). Un grand huit de la trouille qui, à force de déborder de générosité, flirte parfois avec le grotesque mais s’avère tellement éprouvant qu’il s’érige indubitablement en mètre-étalon de l’horreur actuelle. Au point de côtoyer La Maison du diable de Robert Wise ou La Maison des damnés de John Hough…

© Damien Taymans

Partagez cet article