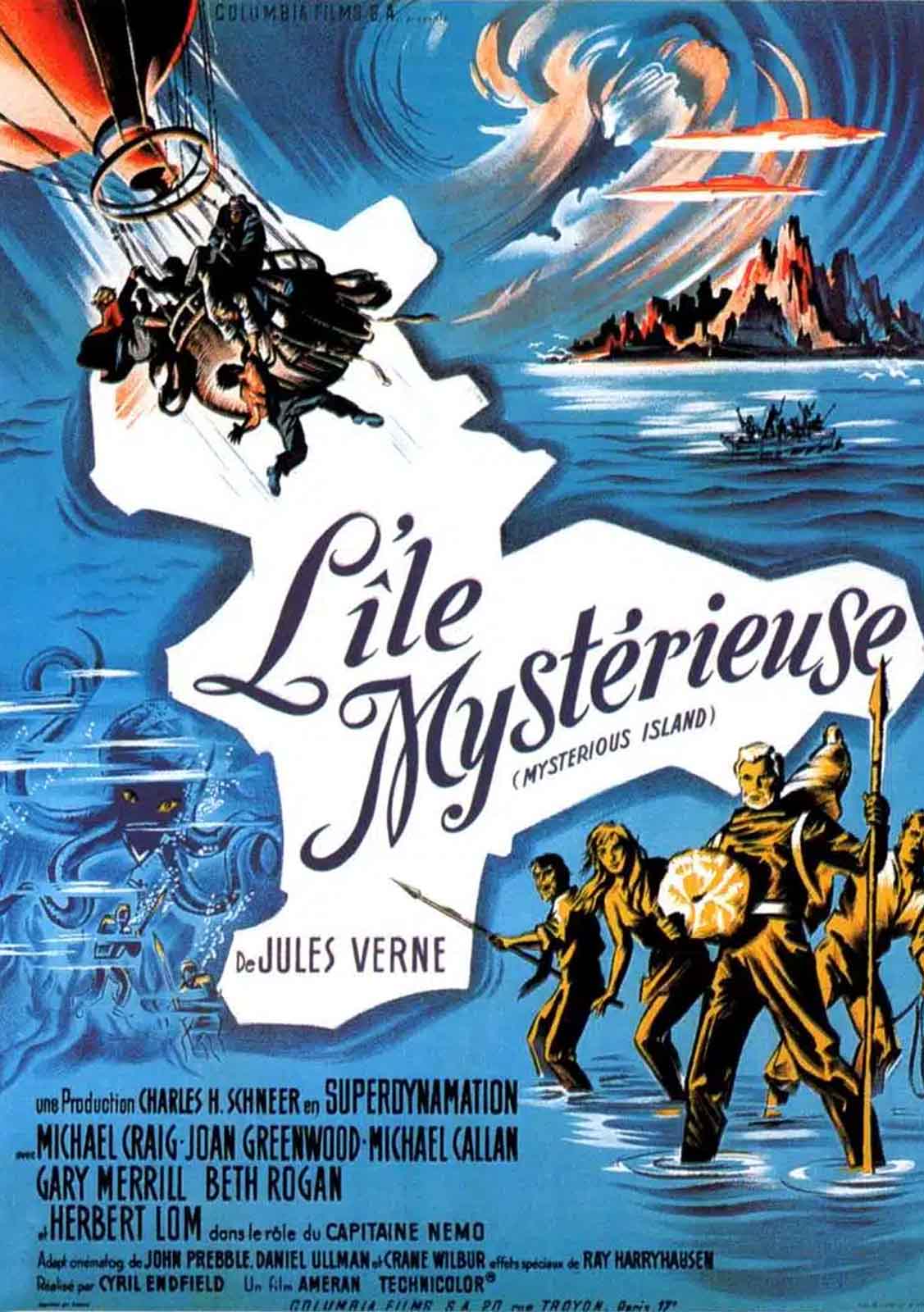

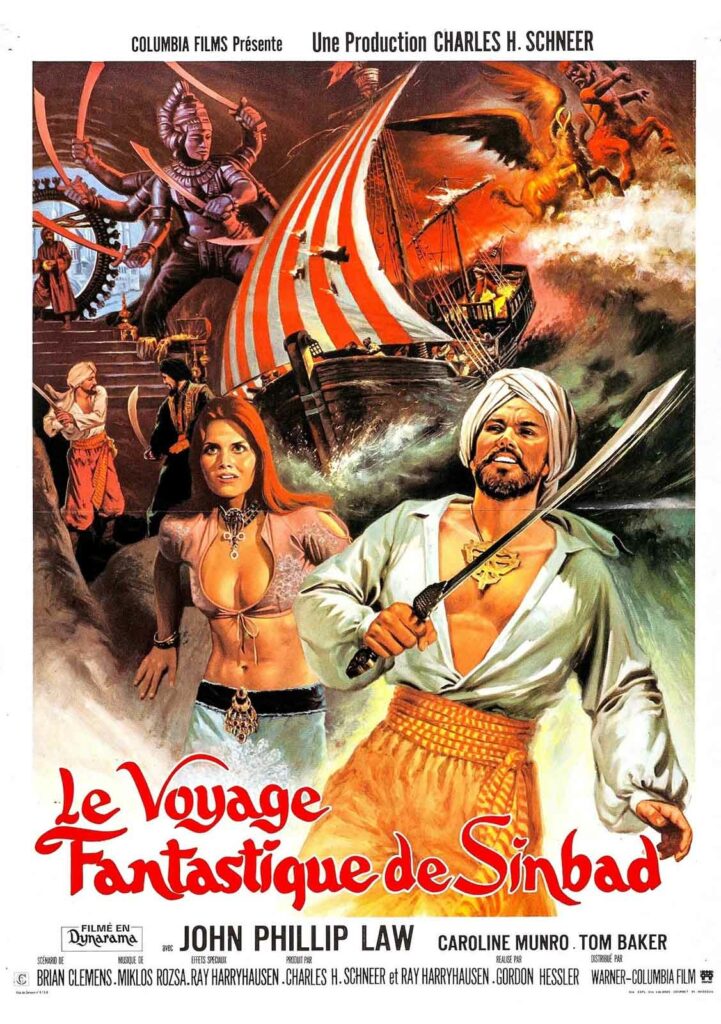

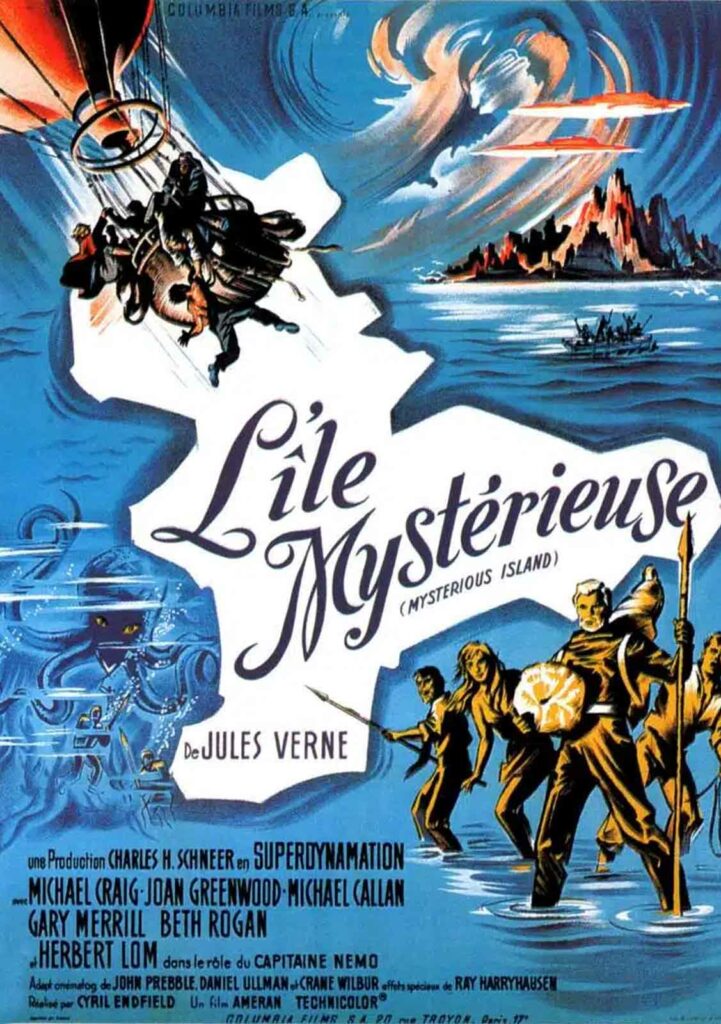

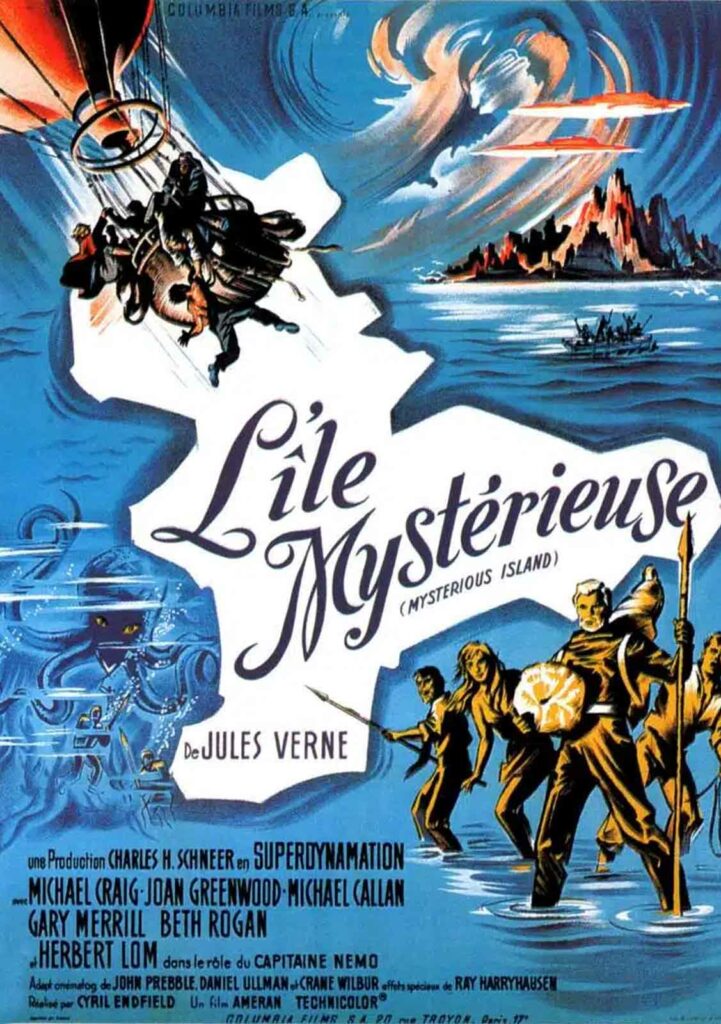

Le titan des effets spéciaux Ray Harryhausen transfigure le roman de Jules Verne en enrichissant le récit original de visions fantasmagoriques

MYSTERIOUS ISLAND

1961 – USA

Réalisé par Cy Endfield

Avec Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callan, Gary Merrill, Herbert Lom, Beth Rogan, Percy Herbert, Dan Jackson

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE I INSECTES ET INVERTEBRES I MONSTRES MARINS I REPTILES ET VOLATILES

Après le succès fracassant de 20 000 lieues sous les mers en 1954, Columbia décida d’adapter L’île mystérieuse de Jules Verne, tombé dans le domaine public. Comme dans le roman, tout commence en 1865 par l’évasion en ballon de cinq hommes prisonniers des Sudistes en pleine guerre de Sécession, sous une tempête tonitruante. Leur ballon s’abîme en mer et ils parviennent à rejoindre une île en apparence déserte. Peu après que le soldat Neb eut échappé à un crabe gigantesque, une barque échoue sur l’île avec à son bord Lady Fairchild et sa nièce Hélène. Les naufragés découvrent bientôt une caisse marquée de la lettre “N”… Bien que son scénario fasse subir bon nombre d’outrages au roman de Jules Verne, cette troisième version de L’Île mystérieuse est sans doute la meilleure de toutes, de par la féerie et le souffle épique qu’elle dégage. Et c’est une nouvelle fois l’occasion, pour le magicien des effets spéciaux Ray Harryhausen, de nous ravir avec de magnifiques décors irréels conçus à partir de peintures sur verre, des maquettes de toute beauté (dont la montgolfière de la séquence d’ouverture et la sublime cité antique sous-marine) et bien entendu toute une série d’animaux géants criants de vérité.

Ces derniers sont une invention pure par rapport au roman initial, et semblent plutôt puiser leur inspiration chez H.G. Wells, autre romancier fétiche de Harryhausen. En effet, ce gigantisme animal et ce savant reclus sur une île croyant œuvrer pour la cause scientifique ne sont pas sans évoquer respectivement “La Nourriture des Dieux” et “L’île du Dr Moreau”. Le premier de ces monstres, un crabe gigantesque, fut réalisé à partir d’une véritable carcasse de crustacé. « Le crabe que vous voyez à l’écran provient du département alimentation de chez Harrod’s », nous avoue Ray Harryhausen (1). Le second, un Phororhacos (oiseau géant préhistorique) devint, suite à une nouvelle version du scénario, un poulet géant, la scène ayant ensuite été coupée dans plusieurs copies, sans raison logique.

Des décors inspirés de King Kong

On voit encore dans ce film des abeilles géantes, qui enferment le jeune couple de héros dans une alvéole conçue à leurs proportions, et un monstre marin mi-pieuvre mi-seiche inspiré du calmar géant du 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleisher, dont cette Île mystérieuse constitue officieusement une suite illustre, Herbert Lom succédant avec talent à l’immense James Mason dans le rôle du Capitaine Nemo. Le lien entre les deux films est confirmé par l’aspect du Nautilus, reprenant la ligne dentelée et reptilienne de celui de 1954. Malgré leur manque de réalisme, les peintures sur verre qui prolongent les décors de l’île créent une atmosphère étrangement inquiétante, plus propice à l’intervention des créatures monstrueuses que ne l’auraient été les sites naturels d’une simple île tropicale. Parmi ces peintures, la caverne dans la falaise et le tronc d’arbre qui sert de pont au-dessus d’un vaste précipice sont d’évidentes allusions à King Kong. La référence est plus compréhensible lorsqu’on sait qu’un des premiers jets du scénario envisageait les lieux comme un monde perdu peuplé de dinosaures.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en février 2004.

© Gilles Penso

Partagez cet article