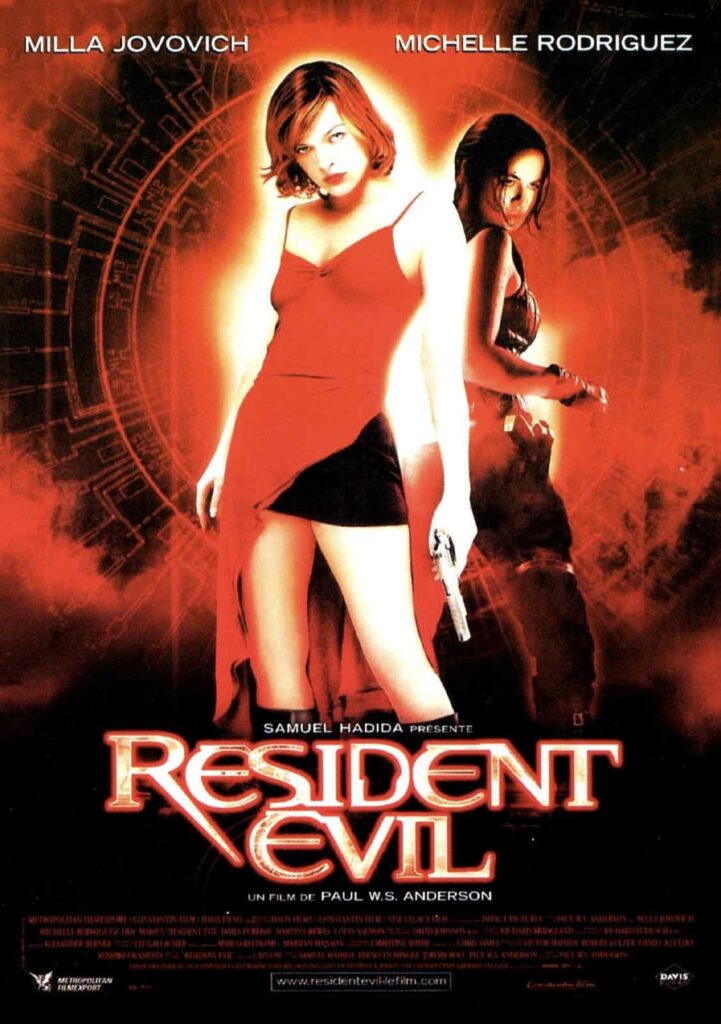

Une adaptation fade du célèbre jeu vidéo de Yoshiki Okamoto, qui transforme Milla Jovovich en super-espionne adepte du kickboxing

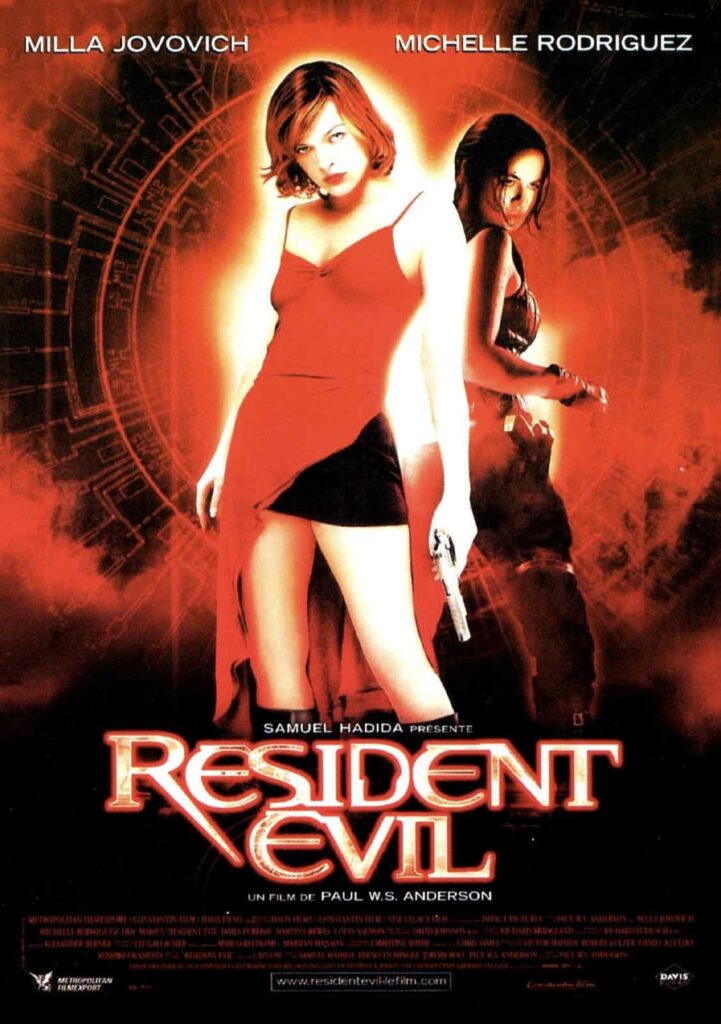

RESIDENT EVIL

2002 – USA

Réalisé par Paul Anderson

Avec Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin Crewes, Colin Salmon, Ryan McCluskey

THEMA ZOMBIES I SAGA RESIDENT EVIL

Lorsqu’il créa le jeu vidéo « Resident Evil » en 1996, Yoshiki Okamoto s’inspira ouvertement de la trilogie des morts-vivants de George Romero. Il paraissait donc logique que le père de Zombie en réalise l’adaptation cinématographique, et il en fut un temps question. Hélas, le jovial barbu de Pittsburgh n’étant plus à la mode au début des années 2000, la mise en scène de Resident Evil échut à Paul Anderson, dont le seul mérite fut de signer Mortal Kombat, l’une des moins mauvaises adaptations de jeu vidéo pour le grand écran. Le prologue du film cultive le mystère, enchaînant des séquences énigmatiques dont le sens ne nous est révélé que dans un second temps. Il y a d’abord les 500 employés de la société Umbrella Corporation, pris au piège dans leur laboratoire souterrain, attaqués par les systèmes de sécurité et les ascenseurs, et enfin assassinés en masse. Puis apparaît Alice (Milla Jovovich), une jeune femme qui s’éveille nue dans une luxueuse villa, complètement amnésique, avant d’être embarquée de force par un commando musclé qui la dirige tout droit dans le laboratoire sinistré, via un passage souterrain et un train blindé.

Les choses s’éclaircissent alors peu à peu. Les 500 membres du personnel scientifique semblent avoir été sacrifiés par « La Reine Rouge », un système de sécurité doté d’une puissante intelligence artificielle, afin d’éviter la propagation du virus T qui y était expérimenté. Ce dernier a la capacité de réactiver le cerveau des morts, muant ainsi les cadavres en zombies animés d’une vie mécanique et primaire. Lorsque la mémoire lui revient progressivement, Alice réalise qu’elle est un agent secret au service d’Umbrella Corporation, chargée de s’assurer que le secret entourant les recherches effectuées dans le laboratoire reste entier. Dès lors, en compagnie du commando sévèrement burné qui semble photocopié sur celui d’Aliens, elle va devoir affronter toute une armée de morts-vivants en blouse blanche, avides de chair humaine, ainsi qu’une poignée de monstres mutants particulièrement féroces.

Alice au pays des zombies

L’intrigue étant extrêmement linéaire, les personnages translucides et les situations mille fois vues, autant dire que Resident Evil se suit sans beaucoup de passion. D’autant que Milla Jovovich s’avère aussi expressive qu’un androïde et se bat contre les zombies à grands coups de kickboxing façon Jean-Claude Van Damme, en une série de pugilats franchement ridicules. Le film de Paul Anderson souffre ainsi du syndrome des adaptations de jeux, accumulant artificiellement les scènes d’action, le tout souligné par une musique techno fort prévisible. Restent trois séquences plutôt bien fichues : les soldats mutilés dans un sas par un rayon laser (avec un découpage en petits morceaux directement repris au prologue de Cube), l’attaque des chiens-zombies, et l’affrontement contre le monstre final, une hideuse créature conçue par les scientifiques d’Umbrella Corporation en injectant directement le virus dans des tissus vivants. Typique des « boss » de jeux vidéo, cette bête colossale en mutation demeure la seule pointe d’originalité d’un film par ailleurs assez banal, dont le final annonce une apocalypse très proche de la scène d’introduction du Jour des morts-vivants… de George Romero, bien sûr.

© Gilles Penso

Partagez cet article