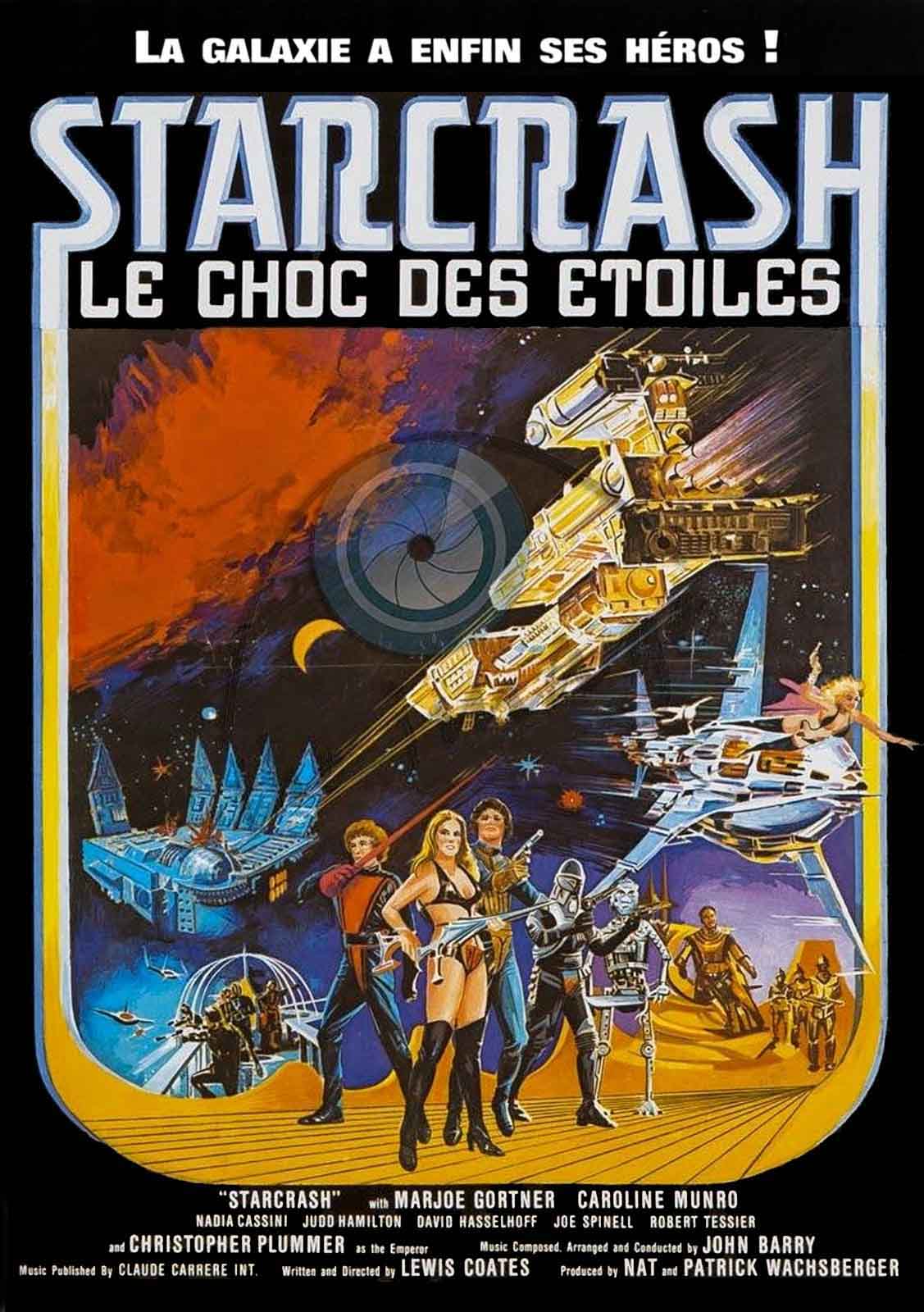

Luigi Cozzi s'inscrit dans la vague Star Wars en concoctant un sympathique space opera italien dont l'atout majeur est la sublime Caroline Munro

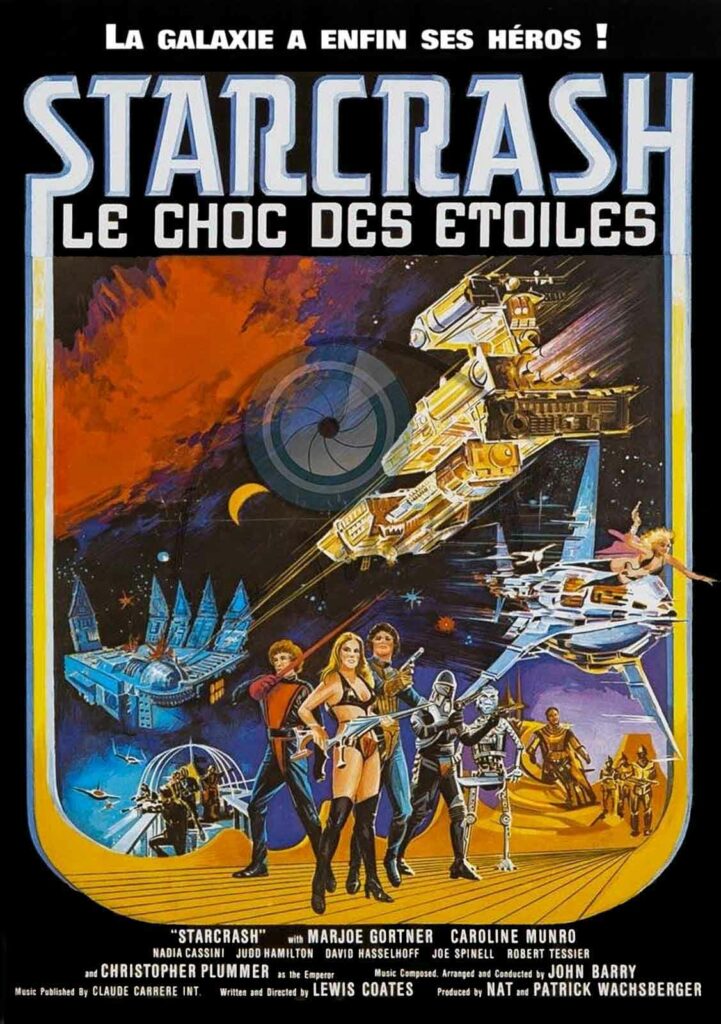

STAR CRASH / SCONTRI STELLARI OLTRE LA TERZA DIMENSIONE

1979 – ITALIE

Réalisé par Luigi Cozzi

Avec Caroline Munro, Christopher Plummer, Joe Spinnell, Judd Hamilton, Marjoe Gortner, Nadia Cassini, David Hasselhoff

THEMA SPACE OPERA

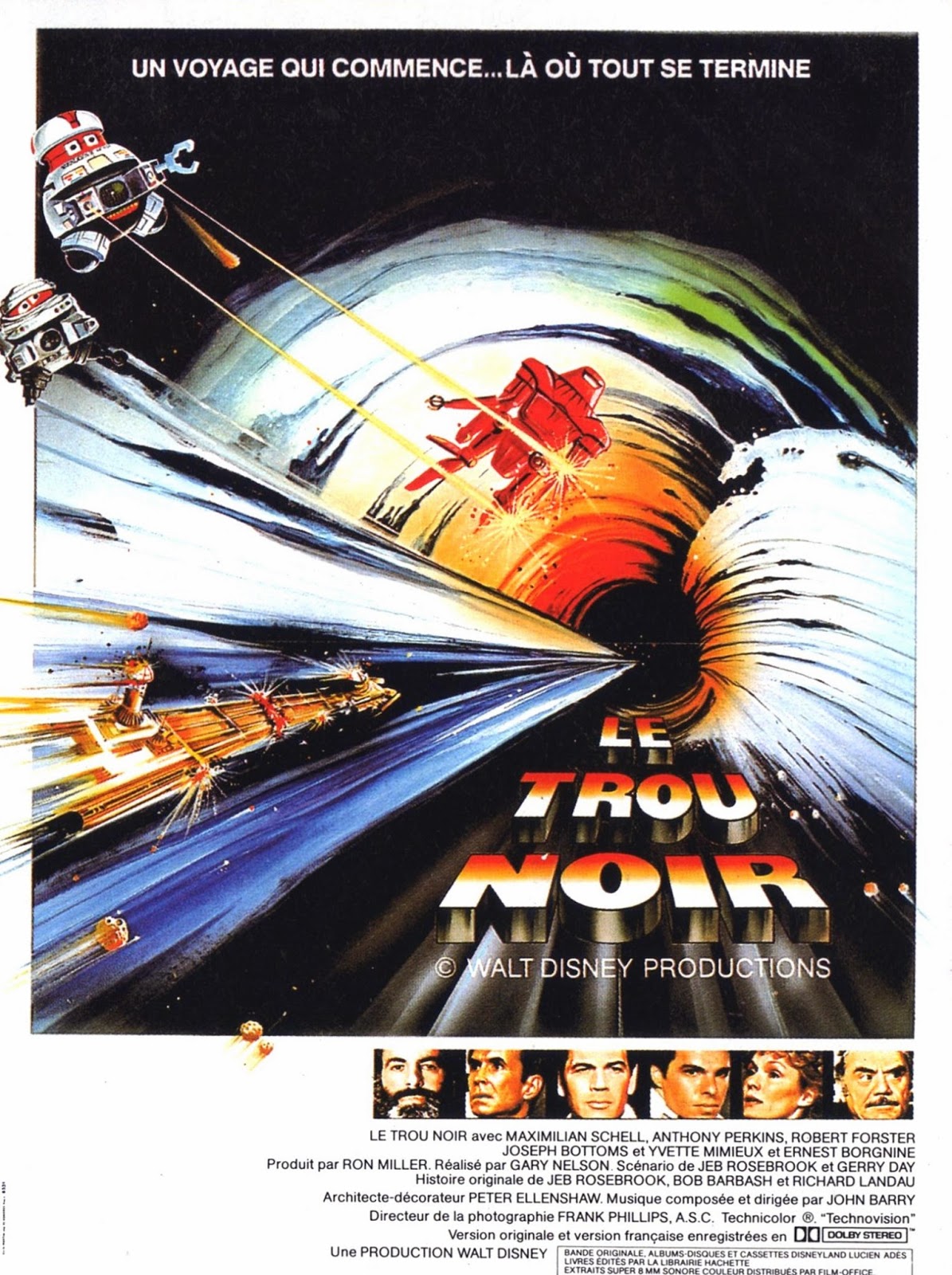

Délicieusement naïf, irrésistiblement kitsch, Star Crash est la plus fameuse des réponses italiennes au succès de La Guerre des Etoiles. On y retrouve donc pêle-mêle des robots, des batailles spatiales, des princes déchus… et même des sabres laser ! Le scénario se résume à peu de choses en réalité : la mercenaire Stella Star est engagée par l’empereur de la galaxie pour empêcher le maléfique comte Zarth Ann d’imposer sa sombre suprématie sur l’univers. La principale singularité de ce sous-Star Wars transalpin consiste à confier le rôle principal à une fille, interprétée par la sculpturale Caroline Munro qui, arborant des tenues bien plus sexy que fonctionnelles, nous ferait presque oublier l’iconique Jane Fonda de Barbarella. Si la belle Caroline – sorte de pendant féminin de Han Solo – demeure l’atout principal du film, on apprécie également l’enivrante partition de John Barry, alors en pleine période spatiale avec Le Trou Noir et Moonraker, et les effets spéciaux bricolés d’Armando Valcauda qui, à défaut de réalisme, ne manquent ni d’inventivité, ni de charme.

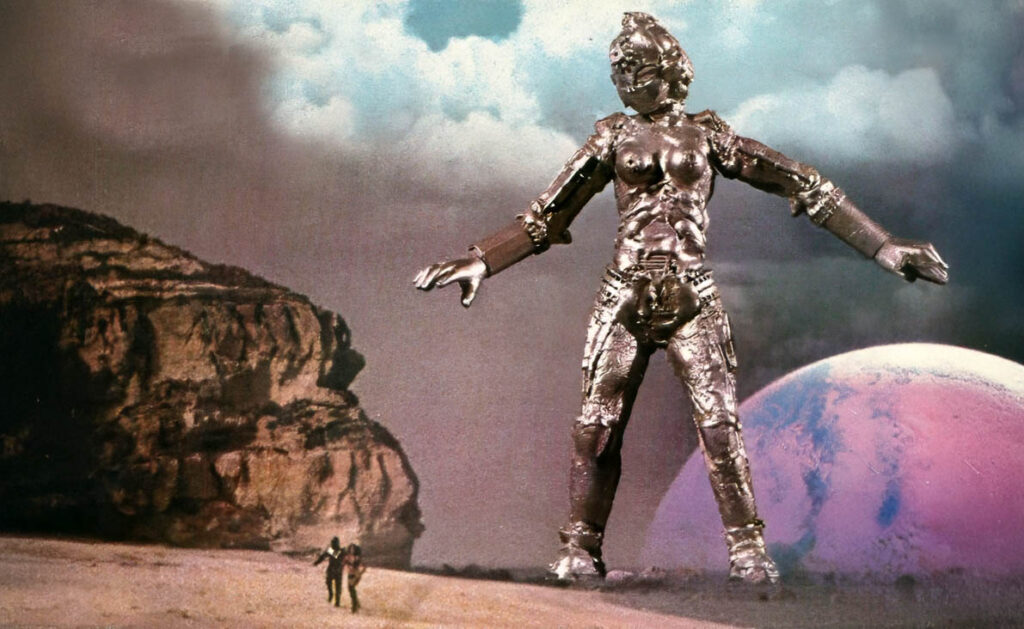

A vrai dire, Valcauda s’inspire moins des créations d’ILM que de son maître à penser Ray Harryhausen, à qui il rend hommage dans deux scènes clefs du film : l’attaque d’une statue féminine de vingt mètres de haut, variante du titanesque Talos de Jason et les Argonautes, et une relecture du fameux combat contre les squelette dans laquelle les assaillants sont ici remplacés par des robots armés de sabres. Star Crash collectionne ainsi les visions surréalistes à base de trucages multicolores et artisanaux, comme le juge suprême qui ressemble à une tête dans un bocal ornée de tentacules frétillants (hommage apparent à l’entité extra-terrestre des Envahisseurs de la Planète Rouge), ou encore le vaisseau spatial de Zarth Ann qui s’ouvre et se ferme comme une griffe géante. Certes, tous les vaisseaux spatiaux ressemblent à des maquettes du commerce et les étoiles, trop grosses, évoquent plus un dancefloor disco qu’une voute céleste digne de ce nom. Mais qu’importe !

David Hasselhoff contre les robots

La générosité de Star Crash emporte l’adhésion, et les regards veloutés de Caroline Munro font tout passer, y compris la présence insipide d’un David Hasselhoff pré-K 2000 (et pas encore porté sur l’auto-dérision), la prestation désabusée de Christopher Plummer (qui semble regretter à chaque instant d’avoir accepté de jouer dans le film) ou le cabotinage excessif d’un Joe Spinell en roue libre dont le costume de super-vilain d’opérette semble échappé d’un magasin de farces et attrapes. Le film tout entier aura coûté un petit million de dollars et connaîtra un certain succès international, boostant un peu la carrière de Luigi Cozzi. Ce dernier poursuivra dans la voie de la SF/fantasy référentielle qui n’hésite pas à en faire trop avec son fameux Hercule bénéficiant une fois de plus des trucages d’Armando Valcauda. Quant à Caroline Munro et Joe Spinell, ils joueront à nouveau respectivement une héroïne et un être maléfique, mais cette fois-ci sous un jour hyperréaliste et très cru, à l’occasion du terrifiant Maniac réalisé l’année suivante par William Lustig.

© Gilles Penso

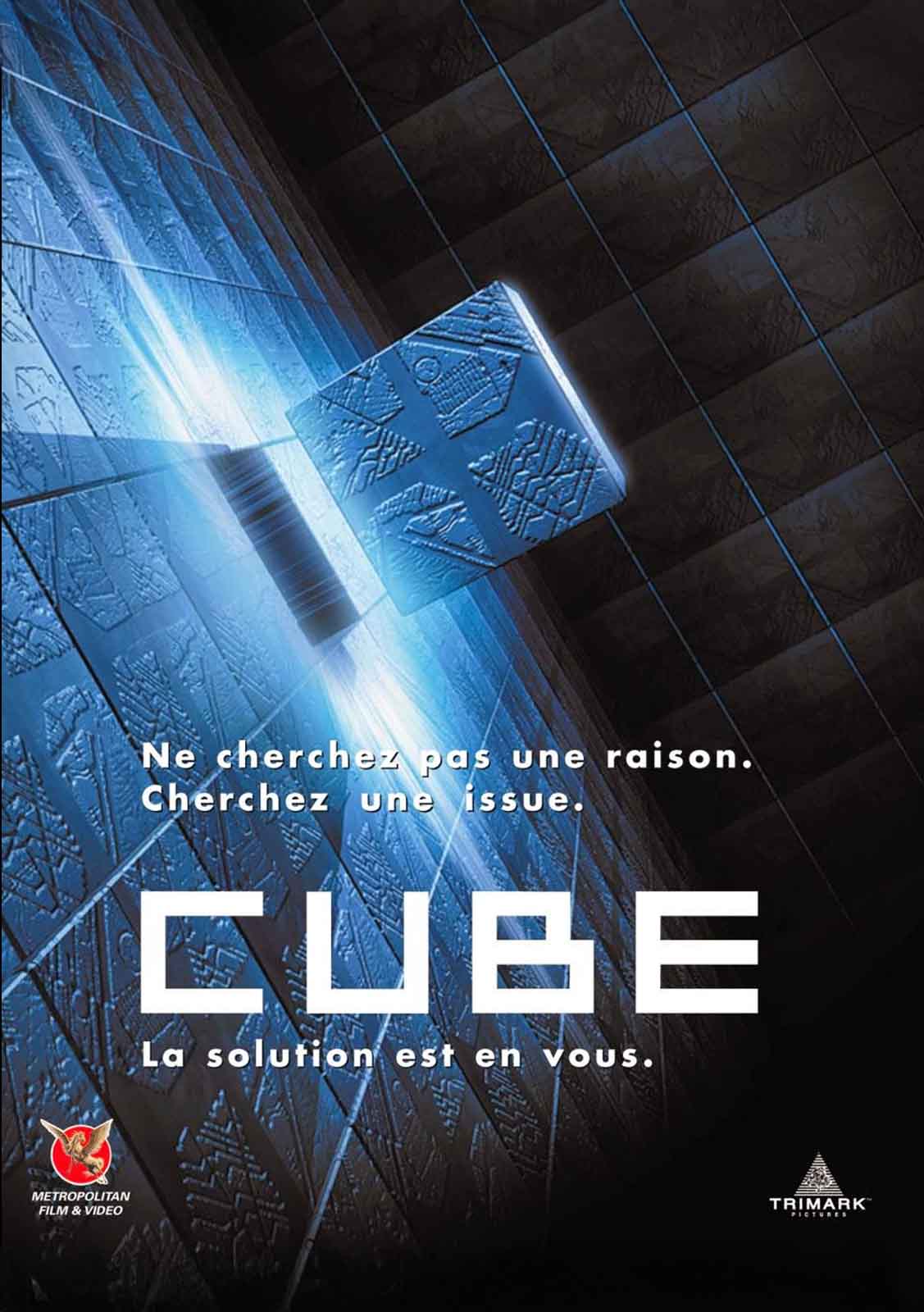

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article