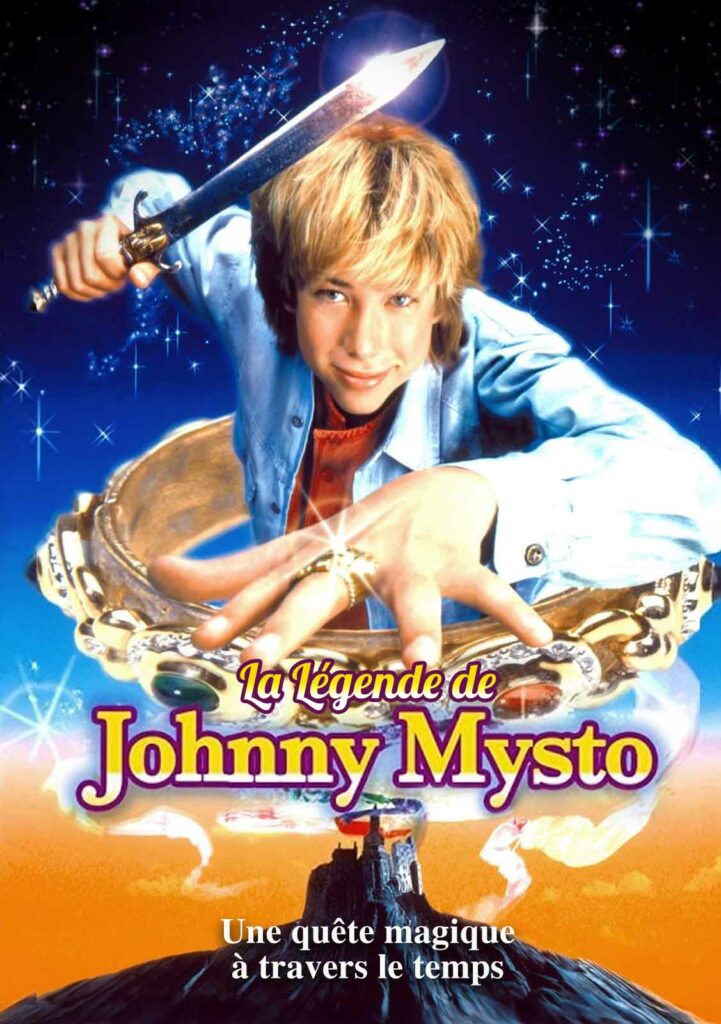

Un jeune garçon passionné de magie hérite d’une bague ensorcelée et voyage jusque dans le moyen-âge pour sauver sa sœur disparue…

JOHNNY MYSTO : BOY WIZARD

1997 – USA

Réalisé par Jeff Burr

Avec Toran Caudell, Russ Tamblyn, Michael Ansara, Amber Tamblyn, Ian Abercrombie, Patrick Renna, Pat Crawford Brown, Jack Donner, Magda Catone

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I VOYAGES DANS LE TEMPS I SAGA CHARLES BAND

La Légende de Johnny Mysto voit le jour dans la tourmente créative qui caractérise souvent les productions de Charles Band. À l’origine, c’est à Peter Fedorenko qu’est confié le scénario, mais son travail est jugé insatisfaisant. La tâche d’écriture est ensuite confiée à Neal Marshall Stevens, qui signe sous son pseudonyme habituel de Benjamin Carr. Fedorenko affirmera plus tard que Stevens et Band lui ont volé certaines idées du film. La même année, il subira également des déconvenues avec Kid Midas, pour lequel Band « oubliera » de le rémunérer. Tourné en Roumanie, comme la très grande majorité des films du label Moonbeam, La légende de Johnny Mysto commence à l’époque médiévale, alors qu’une gamine est poursuivie dans les bois par des soldats chevauchant des montures drapées de couvertures qui leur donnent des allures sinistres de squelettes quadrupèdes. Elle parvient à s’échapper et à se glisser dans un trou caché dans le sol. La voilà qui atterrit dans la cachette souterraine du légendaire magicien Merlin (Ian Abercrombie). Grâce à elle, l’enchanteur dispose désormais d’un miroir magique qui va lui permettre de transférer son pouvoir à un enfant qui naîtra dans mille ans.

La suite nous transporte à l’époque contemporaine. Johnny Mysto (Toran Caudell), magicien débutant, peine encore à maîtriser ses tours de passe-passe et devient la risée de ses camarades à cause des spectacles ratés qu’il donne dans son propre jardin. Fasciné par les émissions télévisées du célèbre magicien Blackmoor (Russ Tamblyn), Johnny rêve de suivre ses pas. Avec son meilleur ami Glenn (Patrick Renna), il finit par rencontrer le maître. Impressionné par sa curiosité, Blackmoor lui offre une mystérieuse bague. Le soir venu, seul dans sa chambre, Johnny enfile l’objet et découvre qu’il brille d’un éclat surnaturel. Encouragé, il tente un tour… et le réussit instantanément. Ses petits spectacles pour les enfants du voisinage rencontrent enfin un franc succès. Mais le pouvoir de la bague échappe bientôt à son contrôle : lors d’un tour, sa petite sœur Andrea (Sarah Aseltine) disparaît… et se retrouve projetée en plein moyen âge. Déterminé à la retrouver, Johnny remonte alors dans le temps aux côtés de Blackmoor…

Cocktail médiéval

Les habitués des productions Charles Band retrouvent ici les sempiternelles forêts roumaines déjà filmées sous toutes leurs coutures, notamment pour la saga Josh Kirby, ainsi que les fausses maisons de banlieue américaines construites dans les studios de Castel Films et les châteaux médiévaux vus déjà des dizaines de fois. Cela dit, ces décors recyclés fonctionnent plutôt bien dans le cadre de Johnny Mysto. Sur la forme, le film de Jeff Burr se tient : de la figuration en costume, une belle photographie, une musique efficace de Joseph Williams (les séries Demain à la une et Roswell), des effets numériques basiques mais efficaces (destinés principalement à visualiser les combats d’énergie). Hélas, le casting n’est pas très attrayant. Les gamins manquent de charisme et les deux vedettes invitées, Russ Tamblyn (Les Aventures de Tom Pouce, West Side Story, Twin Peaks) et Ian Abercrombie (L’Armée des ténèbres, Seinfeld, Clone Wars), semblent ici cachetonner sans beaucoup de conviction. Le film ne manque certes pas d’idées intéressantes (les quiproquos liés à Glenn qui a pris l’apparence de la petite Andrea, les assistantes du grand méchant qui prennent les allures de nones lugubres et masquées, l’apparition de l’épée Excalibur), mais son intrigue n’est pas particulièrement palpitante ni franchement crédible, même dans le cadre d’un conte fantastique pour jeune public. La Légende de Johnny Mysto nous laisse donc l’impression d’une petite série B confuse et très moyennement convaincante.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article