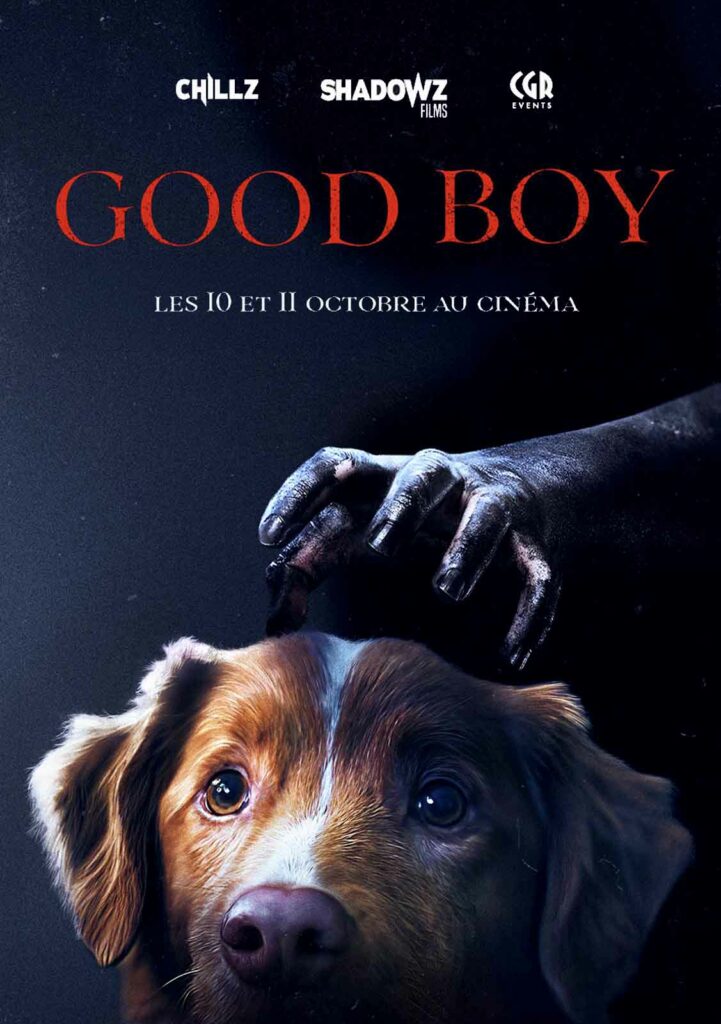

Pour son premier long-métrage, Ben Leonberg se lance un défi singulier : tourner un film d’horreur entièrement du point de vue d’un chien…

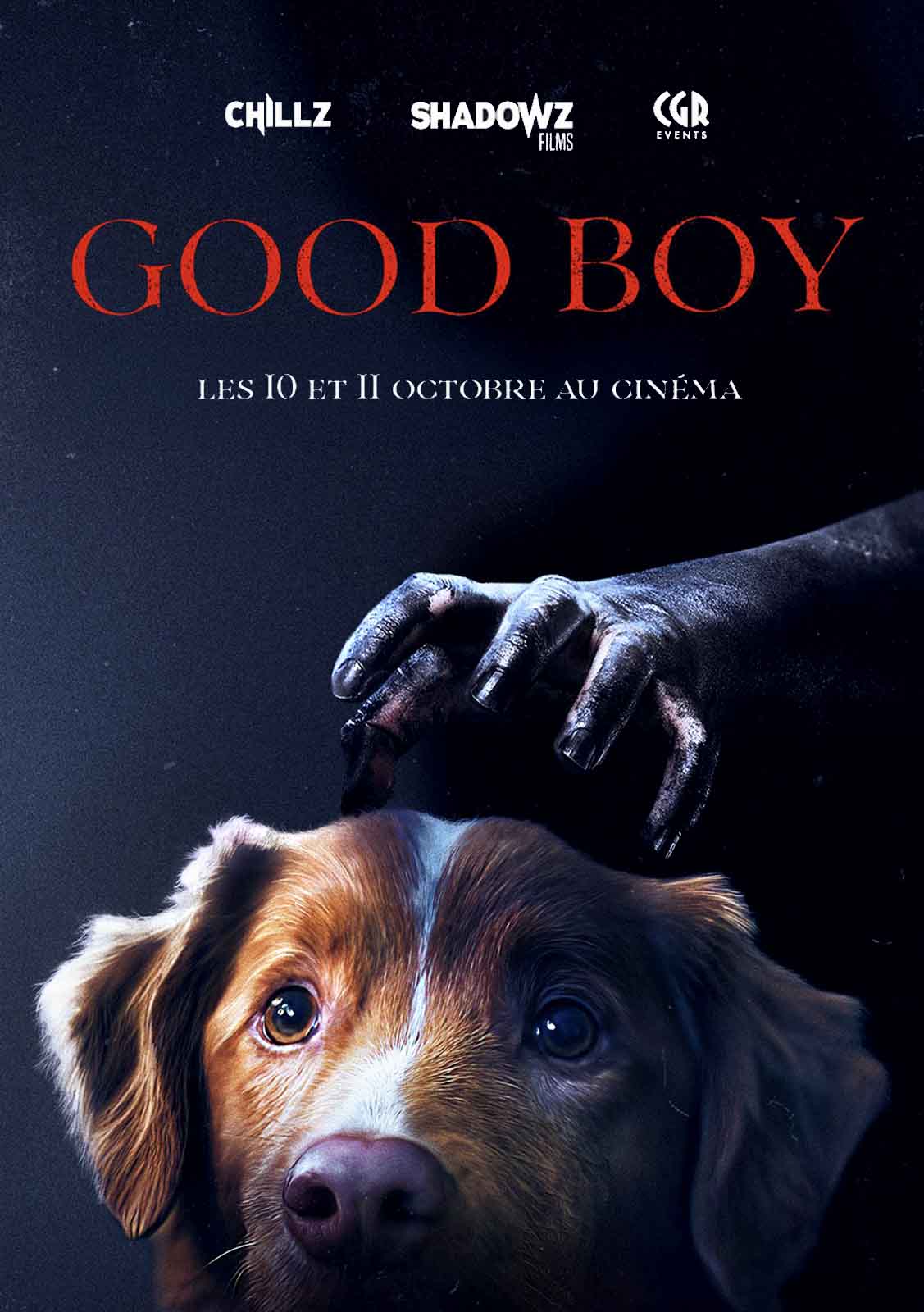

GOOD BOY

2025 – USA

Réalisé par Ben Leonberg

Avec Indy, Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Stuart Rudin, Hnuter Goetz, Anya Krawcheck et Max

THEMA MAMMIFÈRES I FANTÔMES

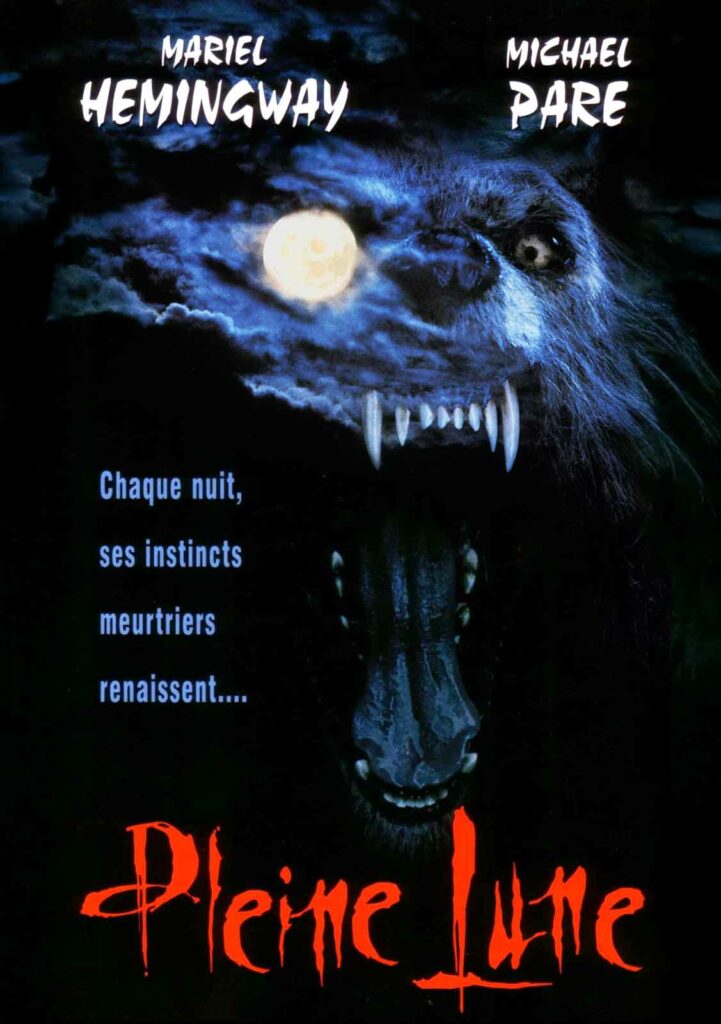

Ce n’est pas la première fois qu’un film d’horreur adopte le regard d’un chien. Il suffit de se souvenir de Pleine Lune d’Eric Red, où un sympathique toutou s’opposait courageusement à un loup-garou, ou même de La Colline a des yeux 2 de Wes Craven, avec son flash-back bizarre vécu par un berger allemand. Mais pour son premier long-métrage, Ben Leonberg veut pousser le dispositif beaucoup plus loin. Good Boy ne lâchera jamais le point de vue de son héros canin, filmé par une caméra qui restera sans cesse à sa hauteur. Produit pour un budget d’un peu plus de deux millions de dollars – c’est-à-dire franchement pas grand-chose -, le film cumule donc les challenges. D’autant que Leonberg n’a ni les moyens, ni l’envie de recourir aux effets visuels pour remplacer son chien vedette, qui sera interprété par son propre retriever baptisé Indy. Face à la complexité du projet, le tournage s’étale sur trois ans et dure 400 jours. Aucun studio hollywoodien n’aurait pu s’embarquer dans une telle aventure. Good Boy est donc un film 100% indépendant, chapeauté par la compagnie de production du réalisateur et de Kari Fischer, « What’s Wrong With Your Dog ? ».

Indy (qui porte dans le film le même nom que son interprète réel) est un retriever de Nouvelle-Ecosse qui a toujours grandi et vécu avec Todd (Shane Jensen), un jeune homme souffrant d’une maladie pulmonaire chronique. Après une crise un peu plus violente que les autres, Todd décide de quitter New York pour s’installer au fin fond de la campagne, dans la vieille maison inhabitée de son grand-père. Sa sœur Vera (Arielle Friedman) n’est pas particulièrement emballée par cette idée. L’isolement de Todd la préoccupe, non seulement à cause de son état de santé, mais aussi parce que cette bicoque isolée dans les bois a selon elle contribué à le mort de leur grand-père. Elle la soupçonne même hantée. Todd écoute ces arguments avec amusement. Mais dès qu’il pénètre dans la maison, Indy ressent une présence inhabituelle et troublante. Problème : comment communiquer ses sentiments à son maître ?

Chienne de vie

Good Boy adopte le même principe d’échelle narrative inversée que les cartoons de Warner ou MGM, dans lesquels les animaux tiennent la vedette et laissent à l’arrière-plan les humains (dont on ne voit généralement que les jambes). Le chien étant notre pôle d’identification, les autres personnages ne sont que des silhouettes périphériques. C’est un choix esthétique osé, qui n’évite pas certaines répétitions mais se tient d’un bout à l’autre du métrage. L’élément le plus fascinant de Good Boy n’est pas tant sa manière de cadrer l’action que sa capacité à nous faire entrer dans la tête de son protagoniste quadrupède. Ses perceptions, ses instincts, sa sensibilité et son intelligence différent grandement de celles des hommes, et c’est précisément sa manière d’appréhender les événements que la mise en scène nous communique. Sans dialogue, Indy nous raconte sa rencontre avec un phénomène paranormal qui altère peu à peu le comportement de son maître et nous fait vivre son dilemme : doit-il rester fidèle coûte que coûte à Todd, malgré la métamorphose qui s’opère lentement, ou faut-il qu’il prenne ses pattes à son cou ? C’est une émotion inattendue qui finit par nous saisir en cours de métrage, alors que l’inquiétude s’intensifie. Difficile de ne pas craquer face à la bouille incroyablement expressive d’Indy. Ce film concept accuse certes quelques longueurs, malgré sa courte durée, mais comment ne pas saluer la folle audace d’un tel exercice de style ?

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article