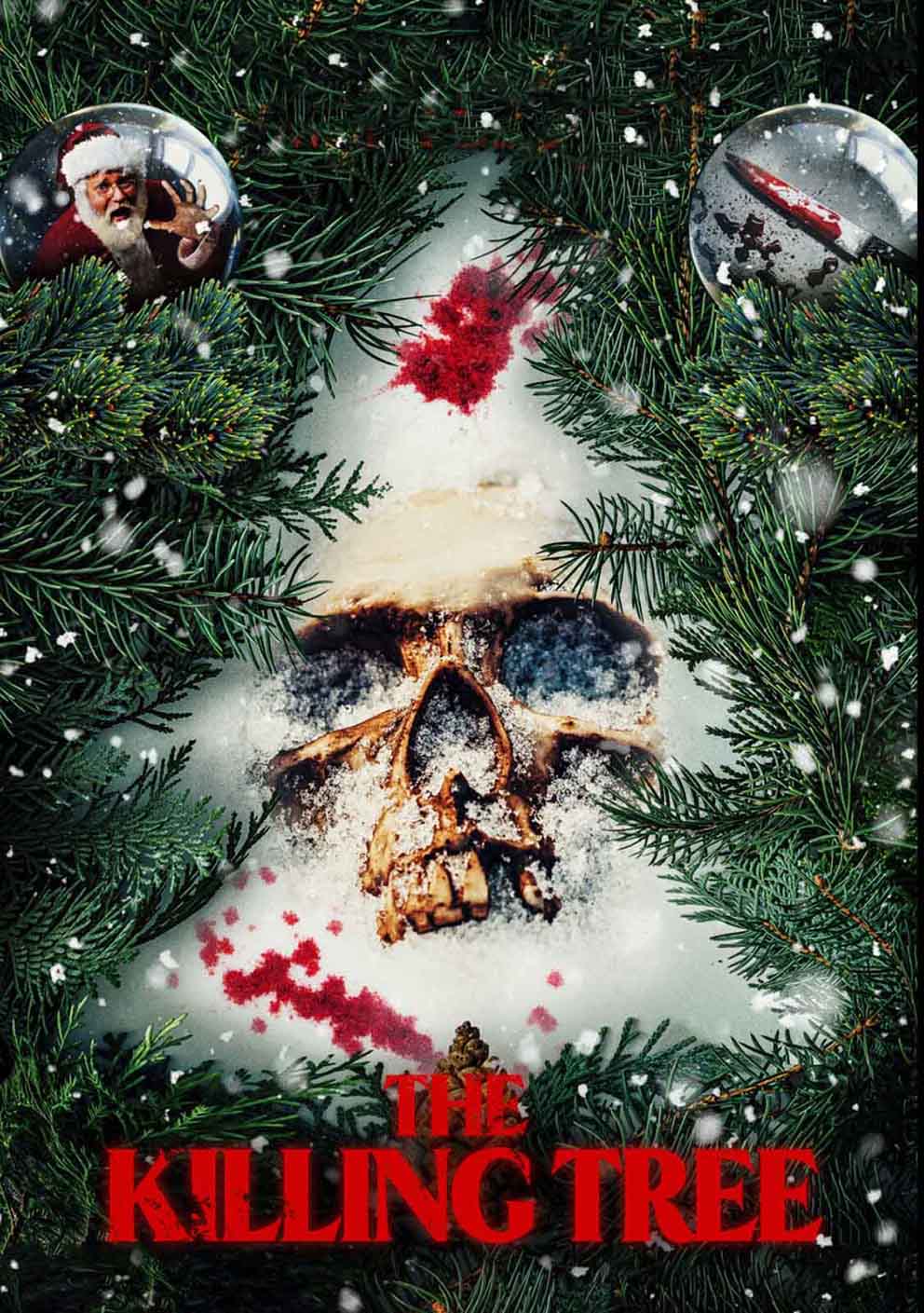

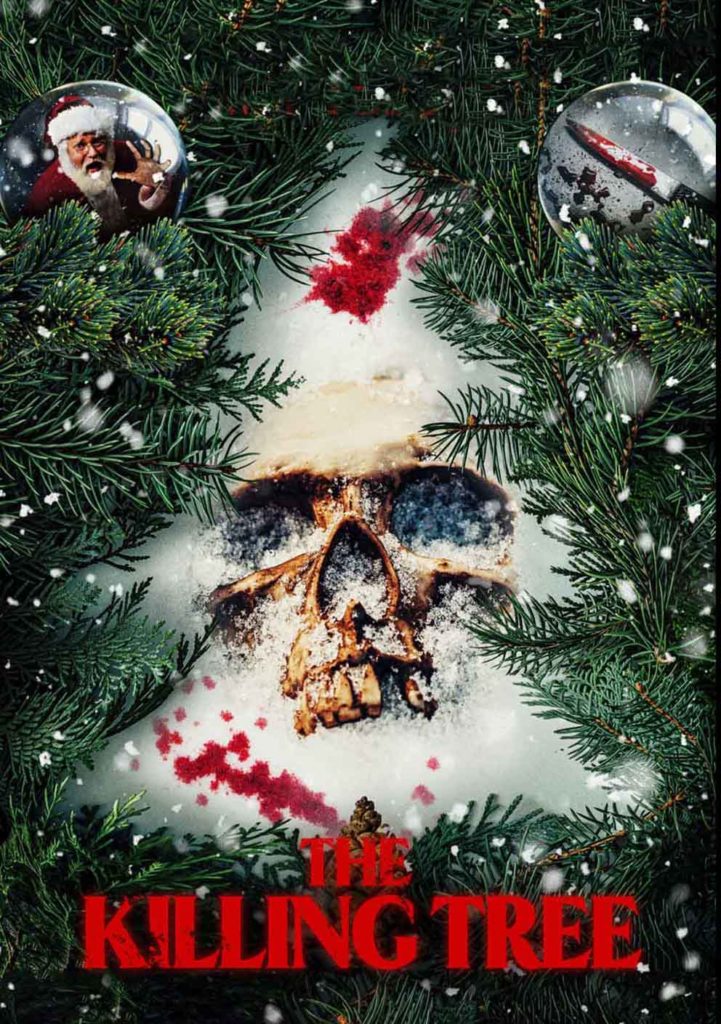

Un sapin de Noël maléfique se met à massacrer un groupe de jeunes fêtards à coups de branches et de guirlandes !

DEMONIC CHRISTMAS TREE / THE KILLING TREE

2022 – USA

Réalisé par Rhys Frake-Waterfield

Avec Sarah Alexandra Marks, Marcus Massey, Judy Tcherniak, Kelly Rian Sanson, Sarah T. Cohen, Ella Starbuck, Lauren Staerck, May Kelly

THEMA VÉGÉTAUX I SORCELLERIE ET MAGIE

Rhys Frake-Waterfield est le producteur d’une infinité de films fantastiques aux moyens ridicules cherchant tant bien que mal à se frayer un chemin au beau milieu de l’abondance de longs-métrages de genre proposés par des studios plus fortunés. Les titres de ces micro-budgets laissent rêveur : Dinosaur Hostel, Dragon Fury, Monsters of War, Spider from the Attic, Easter Killing, Crocodile Vengeance, Kingdom of the Dinosaurs, bref de nombreux fous-rires (volontaires ou non) en perspective. Homme à tout faire, Waterfield s’est occupé lui-même des effets spéciaux (très approximatifs) de la plupart de ces films et en a même dirigé quelques-uns, notamment The Area 51 Incident et le présent Killing Tree qui fut d’abord connu sous le titre joliment folklorique de Demonic Christmas Tree (autrement dit « l’arbre de Noël démoniaque »). Le scénario se résume grosso-modo à son titre, ce qui peut s’annoncer réjouissant (au douzième degré certes) mais peine forcément à capter l’attention des spectateurs pendant toute la durée d’un long-métrage, malgré son format modeste d’une heure et quart. Waterfield et son scénariste Craig McLearie (Hatched, Pterodactyl, Curse of Jack Frost) jouent donc la carte du remplissage en espérant faire illusion…

L’entame est prometteuse. Pendant une nuit d’orage, la vénérable Morgan Slater (Judy Tcherniak) se livre à une cérémonie occulte étrange dans l’espoir de ressusciter son défunt époux, le tueur psychopathe Clayton Slater (Marcus Massey) qui s’était lancé l’année précédente dans une croisade sanglante pour massacrer tous ceux qui, selon lui, ne respectaient pas correctement l’esprit de Noël. Arrêté, condamné et exécuté, Clayton continue d’obséder sa veuve qui est prête à tout pour le ramener d’entre les morts. Mais le sort qu’elle jette tourne mal et son époux revient à la vie sous la forme d’un sapin de Noël couvert de guirlandes lumineuses ! Désormais, ce monstre végétal improbable (dont l’origine n’est pas sans rappeler celle de la poupée Chucky dans Jeu d’enfant) va traquer la jeune Faith (Sarah Alexandra Marks) qui fut responsable jadis de son arrestation…

Ça sent le sapin

Pour donner corps à cette créature invraisemblable, Rhys Frake-Waterfield utilise la plupart du temps un acteur dans un costume, ce qui la dote d’un caractère joyeusement grotesque, surtout lorsque ses chaussures ou ses gants sont apparents ! Quelques séquences sollicitent des images de synthèse cartoonesques, notamment lorsque le sapin double de taille, déploie ses branches meurtrières comme des tentacules, empoigne ses victimes pour les décapiter ou les déchirer en deux. L’originalité du postulat aurait pu permettre de varier les plaisirs du côté des mises à mort, mais l’emploi répété des branches et des guirlandes finit par devenir lassant. D’autant que les exploits saignants de l’arbre meurtrier cèdent trop souvent le pas à d’interminables scènes de dialogue où les jeunes protagonistes discutent sans fin pour partager leurs états d’âme, leurs peines de cœur, leurs joies et leurs tristesses. Au lieu de doter les protagonistes d’une quelconque épaisseur psychologique, ces bavardages donnent clairement le sentiment que le réalisateur et son scénariste tirent à la ligne faute de pouvoir décliner avec suffisamment de panache les exactions de leur conifère névrosé. Quelques passages surréalistes ponctuent le métrage – le monstre qui rencontre un autre sapin en croyant avoir affaire à sa bien-aimée, ou qui essaie de jouer « Silent Night » au piano avec ses branches épineuses – mais c’est évidemment insuffisant pour intéresser bien longtemps les spectateurs les plus endurants.

© Gilles Penso

Partagez cet article