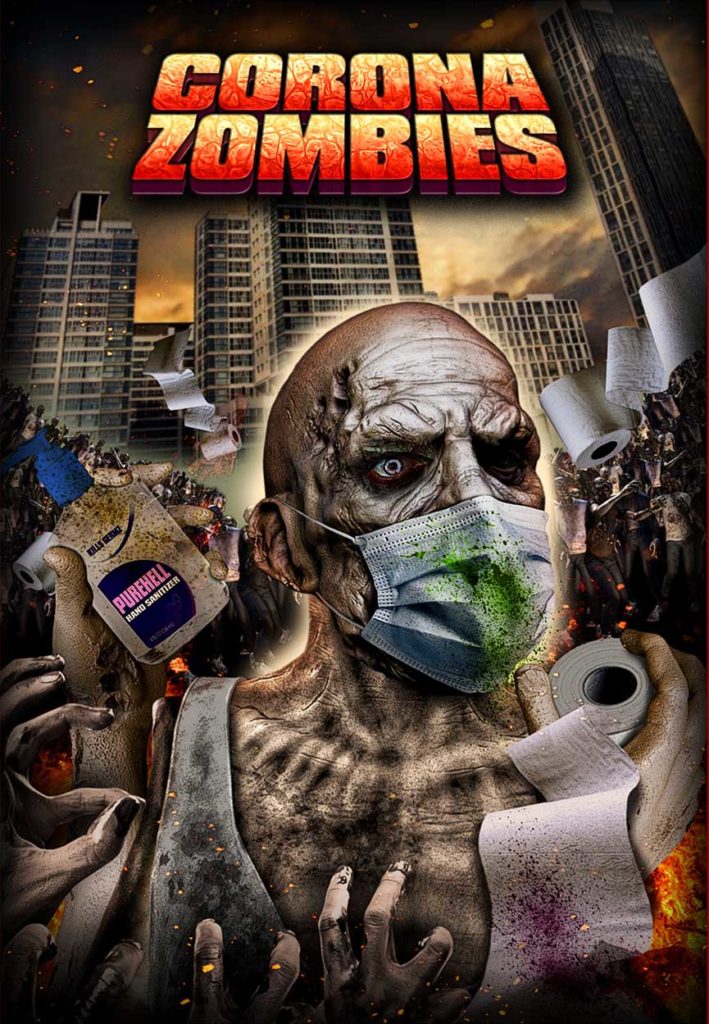

Panique sur le monde : non contente de rendre la planète malade, l'épidémie du Coronavirus transforme la population en zombies !

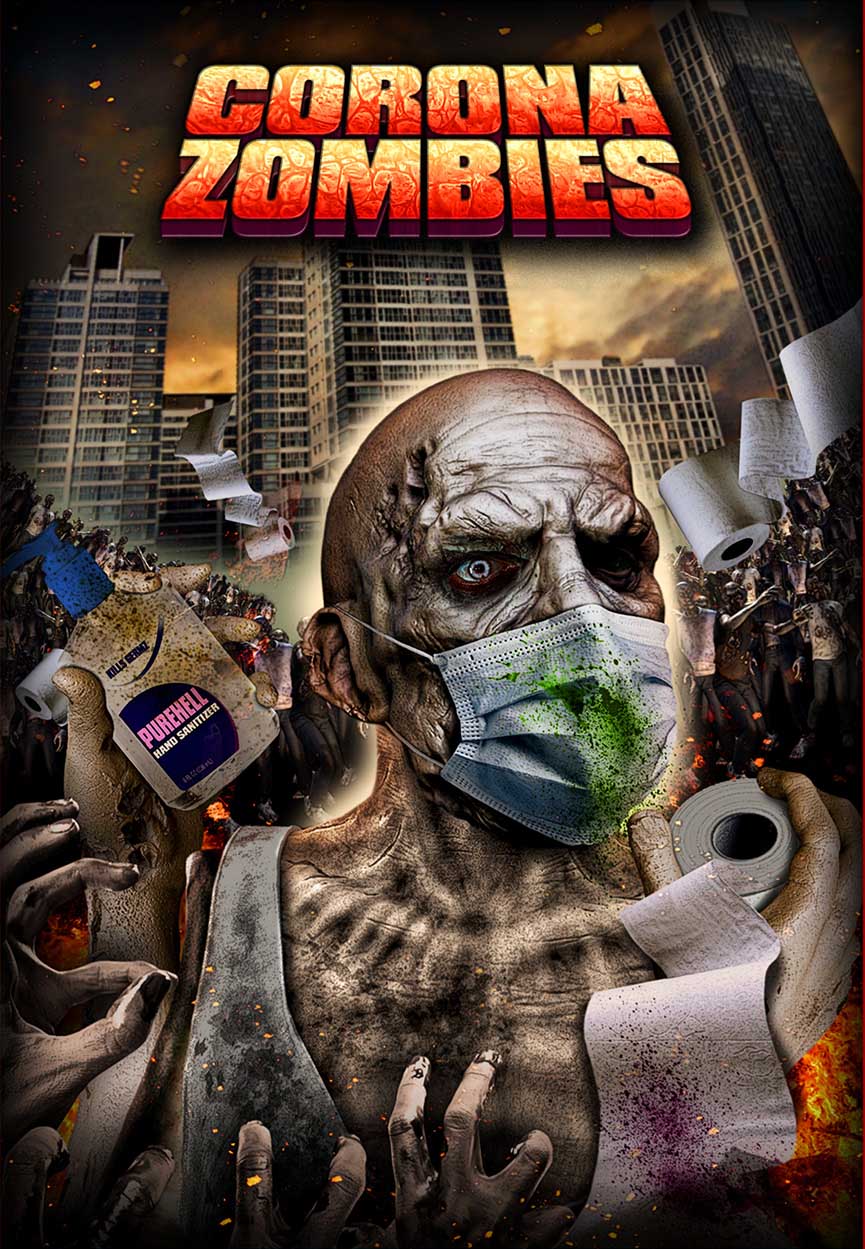

CORONA ZOMBIES

2020 – USA

Réalisé par Charles Band

Avec Cody Renee Cameron, Russell Coker, Robin Sydney

THEMA ZOMBIES I SAGA CHARLES BAND

Le 11 mars 2020, l’épidémie de Covid-19, apparue en Chine avant de se propager dans le reste du monde, est déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. La planète toute entière vivant avec incrédulité ce qui ressemble au scénario d’un film catastrophe, le fructueux producteur Charles Band (plus de 300 films au compteur dont les franchises Puppet Master et Subspecies) décide de tenter un coup publicitaire culotté en s’appuyant sur cette crise sanitaire sans précédent. Son idée consiste à produire et réaliser un film de zombies qui se déroule au cœur de la pandémie et le distribuer un mois plus tard. Pour pouvoir tenir des délais aussi impossibles, une seule solution semble viable : convoquer une seule comédienne, tourner avec elle une poignée de séquences minimalistes dans un appartement, puis utiliser pour le reste du métrage des extraits empruntés à deux autres films (en l’occurrence Virus cannibale et Zombies Vs. Strippers) et des images d’actualité réelles puisées dans les médias. Il suffisait d’y penser ! Chargés de rédiger un scénario susceptible de joindre en un tout à peu près cohérent ces éléments disparates, Kent Roudebush et Silvia St. Croix écrivent également tous les nouveaux dialogues qui remplaceront ceux prononcés à l’origine dans les films de Bruno Mattei et Alex Nicolaou. Quant à la bande son, elle puise allègrement dans la musique composée par Goblin pour Zombie, ce qui ne peut pas faire de mal.

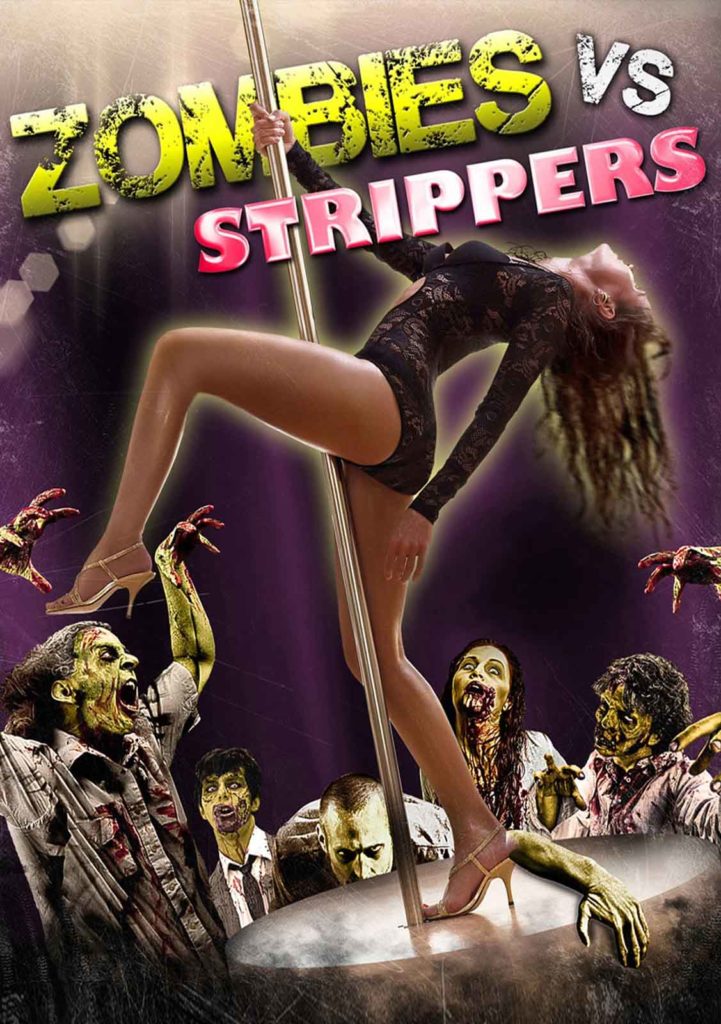

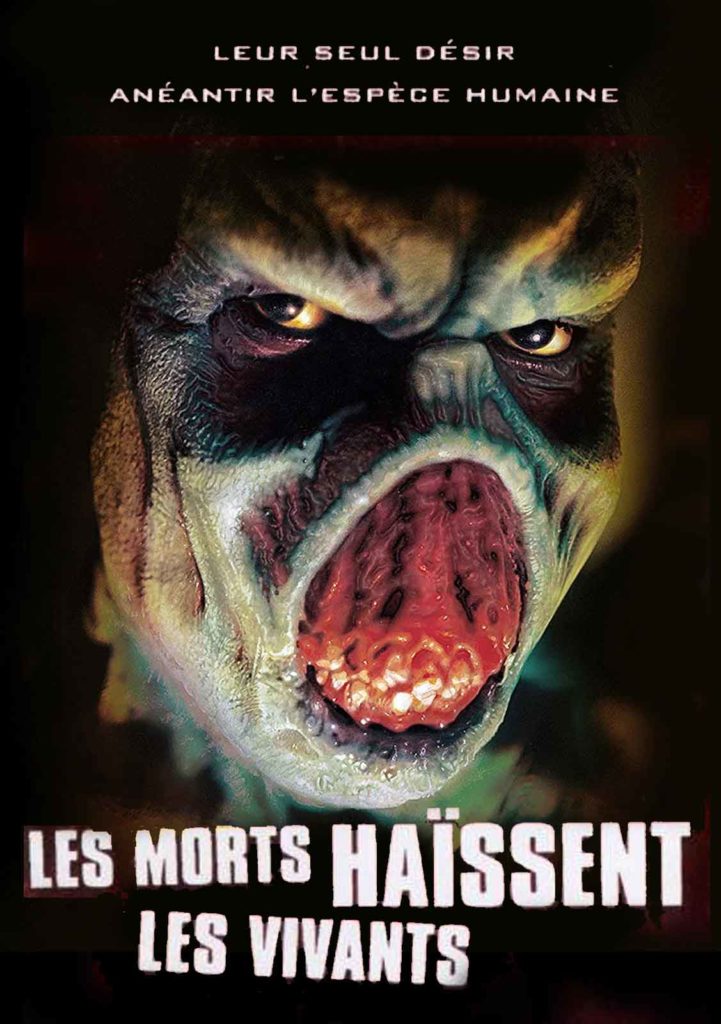

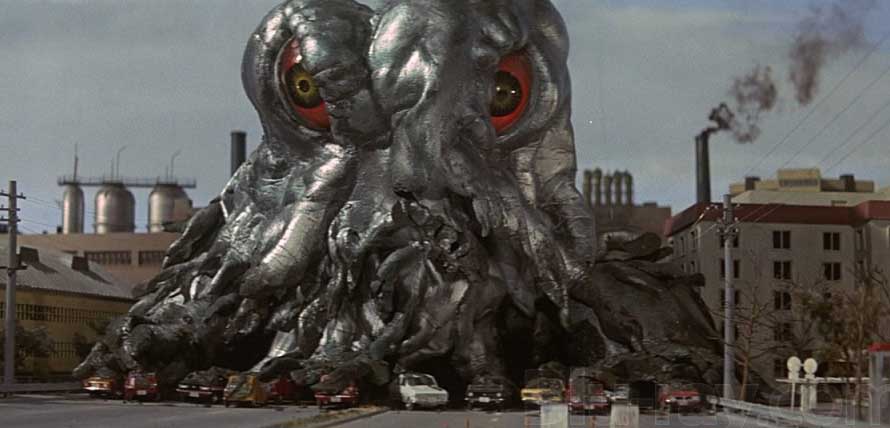

Seule comédienne visible dans le film (à l’exception de Robin Sydney dont on entend la voix au téléphone et de Russell Coker qui joue brièvement un mort-vivant masqué), Cody Renee Cameron incarne Barbie, une jeune femme un peu stupide qui regagne son appartement et découvre en allumant la télévision l’ampleur que prend l’épidémie du Coronavirus. Les premiers sports d’information mentionnent les gestes barrière, la distanciation sociale et les règles d’hygiène à respecter. Mais bien vite, un symptôme complémentaire est annoncé sur toutes les chaînes : les malades atteints par le virus se transforment en zombies ! Dès lors, le film alterne quelques brèves saynètes qui mettent en scène Barbie dans son appartement, deux ou trois flash d’actualité où apparaît notamment Donald Trump (qui annonce fièrement pouvoir rouvrir les frontières de l’Amérique d’ici trois semaines), plusieurs extraits de Zombies Vs. Strippers censés illustrer l’invasion d’un club de strip-tease par une horde de morts-vivants, et surtout de très larges séquences généreusement puisées dans Virus cannibale. Toutes les scènes clé du nanar sanglant de Bruno Mattei sont ainsi recyclées sans vergogne : le début de la contamination dans l’usine, l’enfant zombie qui mange son père, le soldat qui enfile un tutu avant de se faire dévorer, le grand massacre final… Du coup, Corona Zombie prend principalement les allures d’un visionnage en accéléré de Virus cannibale dont on aurait coupé le son pour refaire les dialogues.

Morts-vivants et papier toilette

Le principe du film est plutôt malin, et a déjà fait ses preuves dans des comédies aussi variées que Lily la tigresse, Les Cadavres ne portent pas de costards ou – plus près de nous – le cultissime La Classe américaine. Mais Charles Band et ses scénaristes ne sont ni Woody Allen, ni Carl Reiner, ni Michel Hazanavicius. La plupart du temps, ils se contentent d’assembler des scènes entières du film de Bruno Mattei sans chercher à les transcender outre-mesure. Certes, une petite couche de second degré jaillit au détour des dialogues, surtout en première partie de métrage. Ainsi apprend-on que la contamination est née dans une usine de soupe et que les terroristes traqués par le commando militaire (ici rebaptisé « Corona Squad ») se sont rendus coupables du piratage d’un bateau transportant du papier toilette. Mais la plupart du temps, la post-synchronisation se contente de paraphraser l’action sans véritable plus-value comique. Corona Zombies n’a donc rien de particulièrement notable, si ce n’est son impressionnante réactivité face à la situation pandémique mondiale et l’indiscutable sens du marketing de Charles Band, bien plus attaché à faire parler de sa compagnie Full Moon qu’à soigner la qualité de ses productions.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article