Le réalisateur de Babel suit en plan-séquences les affres d'un metteur en scène de théâtre hanté par le super-héros qu'il interpréta jadis à Hollywood

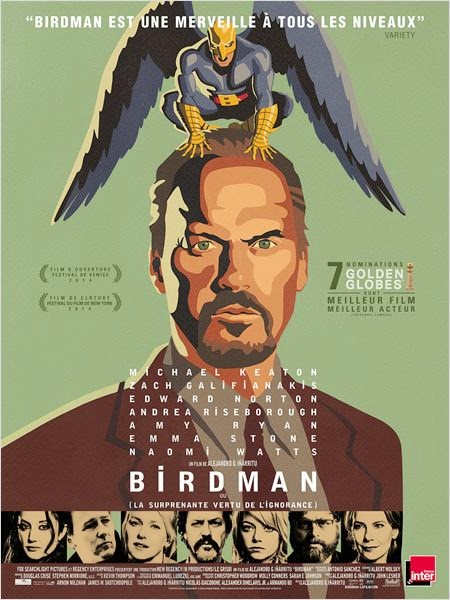

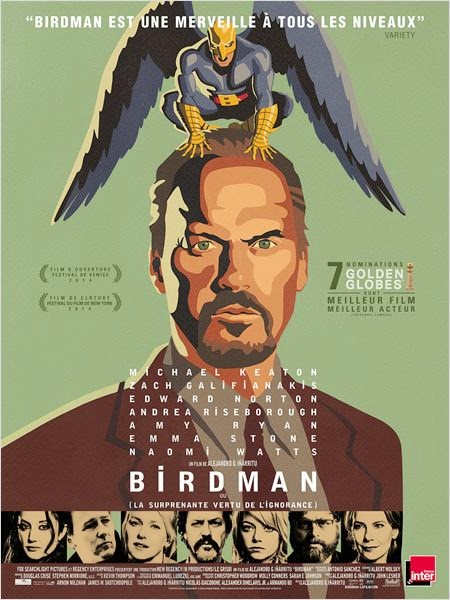

BIRDMAN OR THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE

2015 – USA

Réalisé par Alejandro Gonzalez Iñarritu

Avec Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough, Zach Galifanakis, Amy Ryan

THEMA SUPER-HEROS

Vertige : voilà le premier mot qui vient à l’esprit quand on découvre Birdman. Vertige parce que son personnage principal, une star hollywoodienne sur le retour qui monte pour la première fois une pièce à Broadway, a de plus en plus de mal à gérer son spectacle, ses comédiens, sa petite amie, son producteur, son ex-femme, sa fille… et surtout une double personnalité qui s’avère de plus en plus envahissante. Vertige parce que le réalisateur Alejandro Gonzalez Iñarritu (signataire de 21 Grammes et Babel) a décidé de tourner l’intégralité de son film en plan-séquence, la caméra ne s’arrêtant jamais de tourner autour des comédiens, même lorsque les jours défilent et que les heures s’enchaînent, sans aucune coupure, sans aucune interruption, avec une virtuosité et un sens de la chorégraphie qui nous laissent sur les rotules. Vertige parce que dans Birdman la réalité et la fiction s’entremêlent bizarrement via un jeu de miroirs et de mises en abyme qui donnent le tournis. Car notre protagoniste, Riggan Thomson, est un acteur rendu célèbre par le super-héros Birdman qu’il incarna dans les années 90, un succès colossal mais éphémère l’incitant aujourd’hui à tenter un come-back auprès du public.

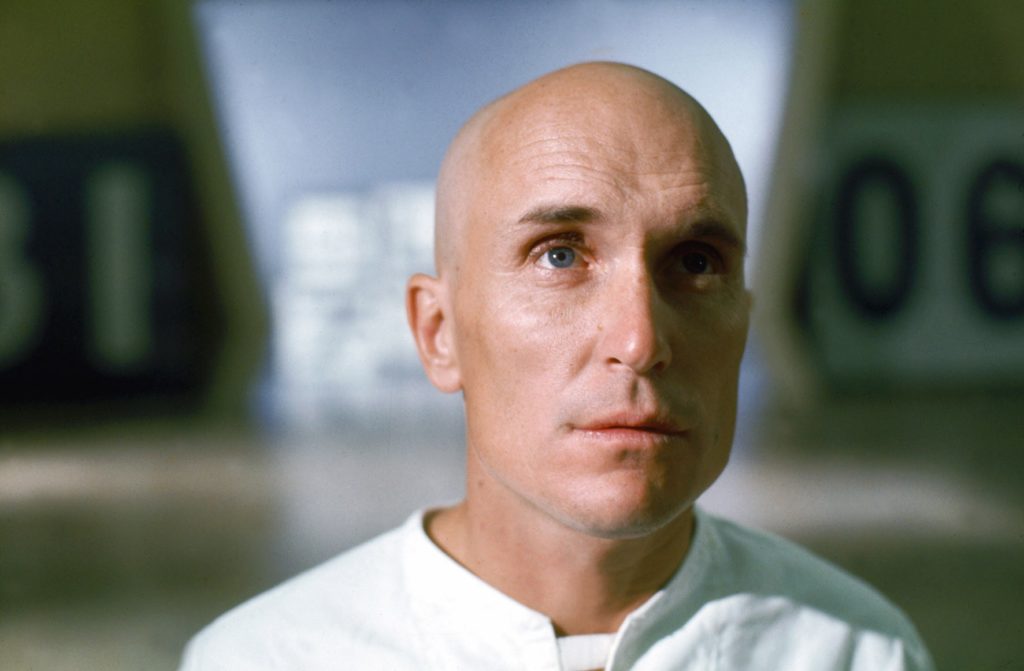

Or son interprète est Michael Keaton, rendu lui aussi célèbre par un super-héros, Batman, qu’il incarna successivement en 1989 et 1992, et qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Il convient de saluer comme il se doit la performance exceptionnelle de ce comédien qu’on adore depuis Beetlejuice et qui joue la carte de l’introspection et de la fausse autobiographie avec une délectation palpable et communicative. Assister à ses joutes excessives avec Edward Norton est un grand moment de bonheur, Keaton incarnant l’artiste tourmenté face à la star déjantée, tous deux symbolisant finalement les deux facettes d’un seul et même personnage schizophrénique: le comédien. Emma Stone nous séduit à son tour dans la peau de la fille de Riggan Thomson, chacune de ses apparitions traduisant une fragilité à fleur de peau dissimulée sous des atours faussement coriaces.

Le défilement incontrôlable du temps

Et l’on ne peut que savourer le culot du réalisateur mexicain, détournant à son profit les acteurs s’étant « égaré » par le passé dans l’univers des super-héros. Outre Keaton, ex-Dark Knight de Tim Burton, Emma Stone campa la fiancée de Peter Parker dans les deux Amazing Spider-Man et Edward Norton L’Incroyable Hulk. Loin d’être un simple gadget, le plan-séquence est ici le meilleur moyen de fusionner le langage cinématographique et le temps réel du théâtre, mais aussi de discourir sur le défilement incontrôlable du temps et d’enchaîner sans transition la réalité et le fantasme. Iñarritu ose ainsi l’impensable, comme muer dans le même mouvement de caméra sa comédie dramatique intime en blockbuster spectaculaire le temps d’un affrontement bref mais étourdissant entre le super-héros Birdman et un gigantesque oiseau mécanique juché tel le Rodan d’Inoshiro Honda sur un des immeubles de la cité. Inclassable, insaisissable, Birdman s’apprécie davantage à chaque visionnage et impose une fois de plus la personnalité hors-norme de son réalisateur.

© Gilles Penso

Partagez cet article