Le jeune réalisateur britannique Gareth Edwards réinvente le Roi des Monstres avec une flamboyance qu'on n'espérait plus

GODZILLA

2014 – USA

Réalisé par Gareth Edwards

Avec Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn

THEMA DINOSAURES I SAGA GODZILLA I MONSTERVERSE

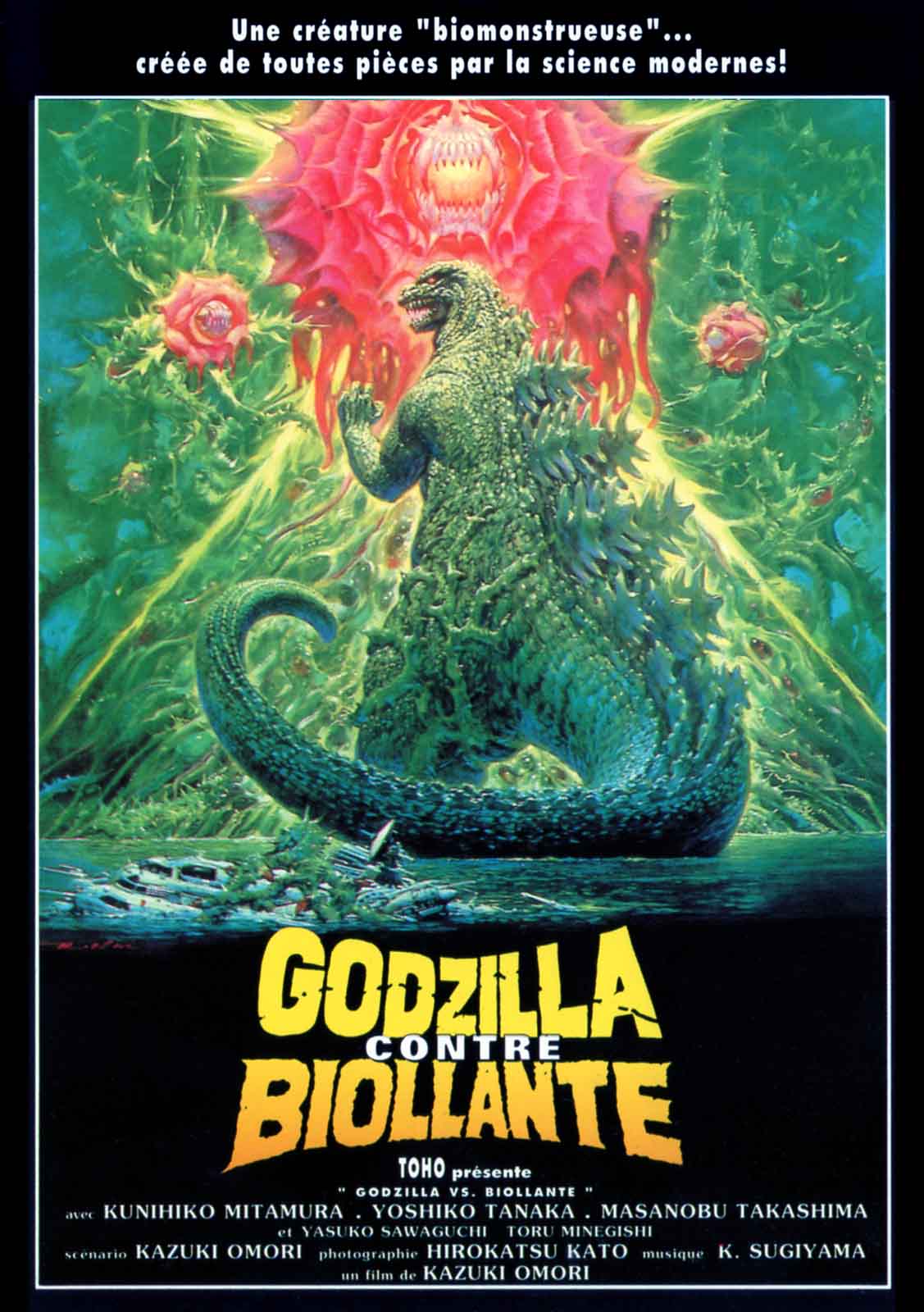

Malgré l’échec cuisant du Godzilla hollywoodien réalisé par Roland Emmrich, la Toho confia à nouveau à un studio américain son monstre vedette pour célébrer ses 60 années de bons et loyaux services. Mais le projet partait cette fois avec deux atouts de taille : un producteur amoureux du genre, Thomas Tull (la trilogie Dark Knight, Man of Steel, Pacific Rim), et surtout un réalisateur surdoué dont le premier long-métrage, Monsters, nous avait conquis par sa finesse et son intelligence. Verdict ? Affirmons-le sans entrave : Godzilla cru 2014 est une réussite exemplaire qui s’affirme haut la main comme l’un des meilleurs opus d’une saga qui compte pourtant une bonne trentaine d’épisodes. En dépit du budget colossal mis à sa disposition (200 fois plus important que celui de Monsters !), Gareth Edwards conserve intacts sa personnalité et surtout sa sensibilité. Ainsi ne se livre-t-il pas à la surexposition immédiate d’effets spéciaux spectaculaires. Ses monstres restent longtemps dans l’ombre, nimbés de mystère, pour mieux laisser l’imagination du spectateur vagabonder, et le récompenser enfin lorsqu’ils paraissent dans toute leur monstrueuse splendeur.

Maître dans l’art de la retenue, Edwards cultive le hors-champ avec une virtuosité d’autant plus grande qu’il s’agissait d’une démarche nécessaire sur son premier film, la faiblesse de ses moyens l’empêchant alors de trop montrer ses créatures. Ici, la nécessité est devenue parti pris, et l’on sent bien que le jeune cinéaste se laisse porter ouvertement par l’influence de Steven Spielberg. En ne montrant de Godzilla que ses crêtes dorsales surgissant des eaux, Edwards s’inspire évidemment de l’aileron du Grand Blanc des Dents de la mer. En optant pour le point de vue d’enfants coincés dans un bus scolaire sous la pluie battante, il revisite l’un des moments les plus forts de Jurassic Park. En nous livrant l’image surréaliste d’un navire échoué en pleine jungle, il évoque le bateau dans le désert de Rencontres du troisième type. En choisissant de placer sa caméra à hauteur humaine, quitte à ce que les belligérants géants soient difficiles à percevoir dans leur intégralité, il s’inscrit dans le sillage de La Guerre des mondes. Mais s’il reprend à son compte les figures de style de Spielberg (son personnage principal s’appelle même Brody, comme Roy Scheider dans Les Dents de la mer), c’est pour mieux les transcender à travers un style très personnel.

L'art de la retenue et du hors-champ

Les monstres eux-mêmes sont sublimes. Godzilla respecte la morphologie originelle de 1954 et se déchaîne dans des séquences délicieusement iconiques. Gareth Edwards respecte même l’idée de l’homme costumé inhérente à toutes les versions japonaises en anthropomorphisant la créature et en s’appuyant sur l’expertise du comédien Andy Serkis, expert en performance capture. Face à Godzilla, les terrifiants Mutos, mi-insectes mi-dinosaures, se livrent à des actes de destruction extrêmement spectaculaires, au sein de séquences d’action à couper le souffle. Certes, tout n’est pas parfait dans ce nouveau Godzilla. Les incohérences et les clichés s’y glissent par endroits. Mais ce ne sont que des détails, tant le film nous procure de plaisir et de sensations fortes. Cerise sur le gâteau : Alexandre Desplat nous offre une partition flamboyante et emphatique, ses cuivres vigoureux accompagnant pas à pas la plus belle échauffourée de monstres qu’on ait vue depuis bien longtemps.

© Gilles Penso

Partagez cet article