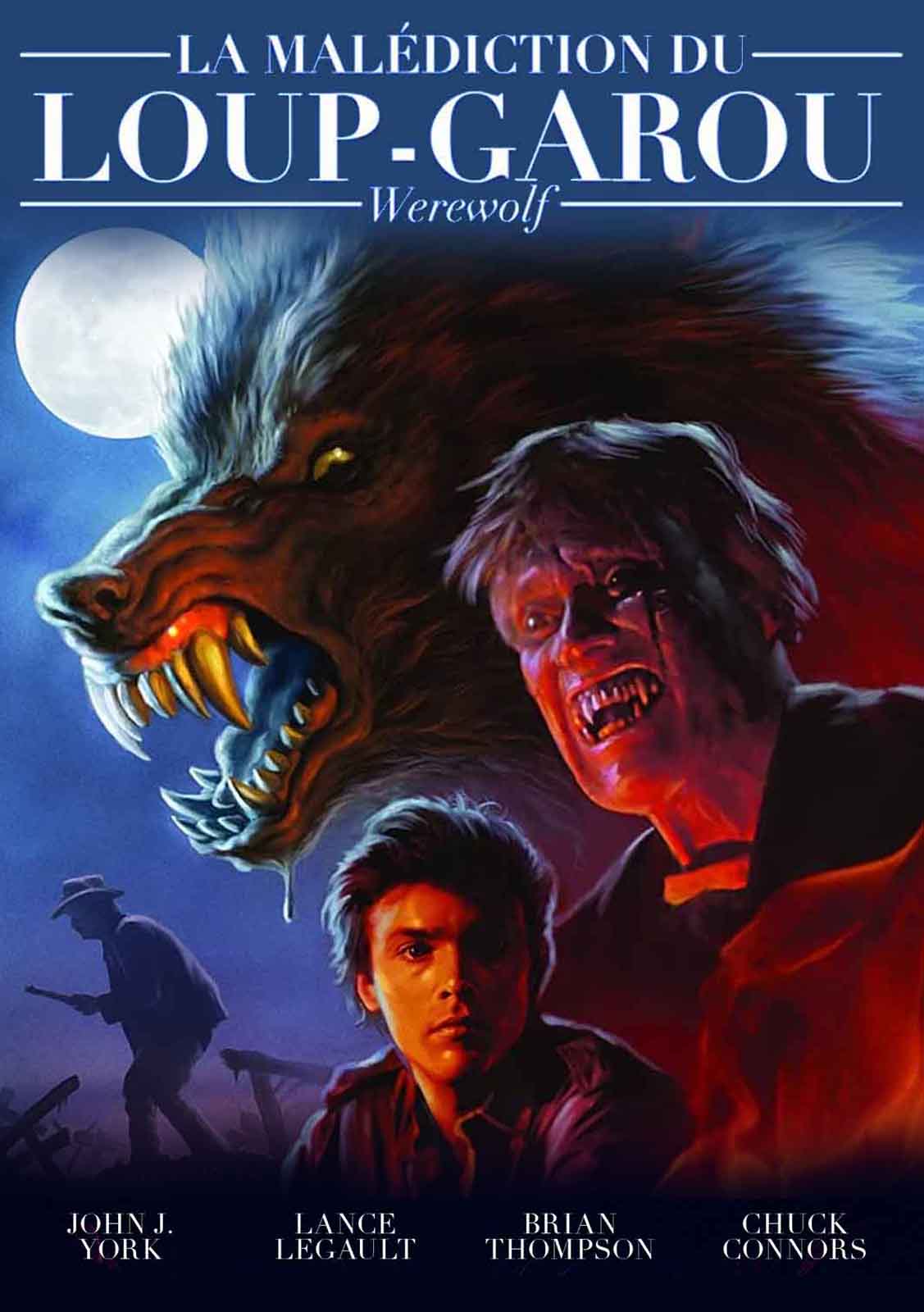

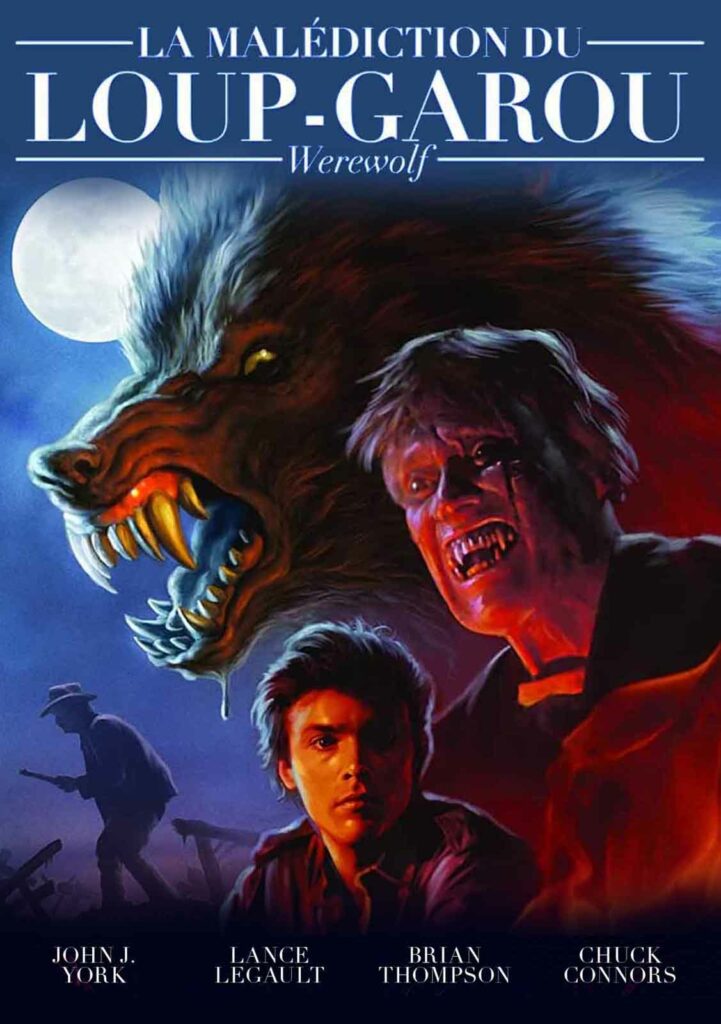

Un jeune étudiant est condamné à se transformer en monstre chaque nuit de pleine lune depuis qu’il a été mordu par un loup-garou…

WEREWOLF

1987/1988 – USA

Créée par Frank Lupo

Avec John J. York, Lance LeGault, Chuck Connors, Brian Thompson, Ethan Philips, Henry Beckman, Lee de Broux, James Morrison, Gwen Humble, Theresa Saldana

THEMA LOUPS-GAROUS

Mordu par un loup-garou, l’étudiant Eric Cord (John J. York) subit des transformations lors des nuits de pleine lune. Accusé de meurtre, il est obligé de prendre la fuite et part à la recherche du lycanthrope par lequel tout a commencé. C’est le seul moyen pour lui de stopper la malédiction. Mais un chasseur de prime (Lance LeGault) est lancé à ses trousses… Amoureux des lycanthropes de tous poils, La Malédiction du loup-garou est une production télévisuelle des années 80 faite pour vous ! Disposant seulement d’une seule saison, constituée d’un téléfilm pilote de 83 minutes et de 28 épisodes d’une vingtaine de minutes chacun, cette série américaine créée par Frank Lupo (co-créateur de la mythique série L’Agence tous risques dont le nom de famille semblait destiné aux créatures lupines) date de 1987 et met en scène un jeune lycanthrope fugitif condamné à parcourir tout le pays pour remonter aux origines du mal. À travers son périple, il rencontre d’autres loups-garous et joue aussi les justiciers pour aider les gens dans le besoin, s’inscrivant ainsi dans le schéma bienveillant de la grande majorité des héros télévisés de l’époque.

À l’annonce d’une telle série, rien n’empêchait les spectateurs d’être sceptiques. Comment ne pas craindre d’être déçu par des effets spéciaux pas assez performants et des créatures peu convaincantes ? De telles scories auraient forcément nui à la série et à son intérêt, surtout après les incroyables métamorphoses proposées par des films tels que Hurlements ou Le Loup-garou de Londres. Or dès les premières transformations et apparitions des créatures, l’amateur est agréablement surpris. Les effets spéciaux sont de très haute tenue, ce qui n’étonne guère lorsqu’on sait que l’auteur de leur design n’est autre que le grand Rick Baker (Le Loup-garou de Londres justement, mais aussi Greystoke et La Planète des singes) et que l’homme qui les a supervisés est le très talentueux Greg Cannom (Cocoon, Dracula, The Mask). Bref, les bêtes velues de la série sont entre de bonnes mains.

Merci d’être velus

Si l’histoire reste classique et si le concept de l’homme en fuite seul contre tous est directement hérité du Fugitif (mais aussi de L’Incroyable Hulk), chaque épisode parvient à réserver aux téléspectateurs son lot de rebondissements, de suspense et de personnages attachants. Le rôle principal est assuré par John J. York (La Nuit des sangsues). Parmi les comédiens qui lui donnent régulièrement la réplique, citons Chuck Connors (Soleil vert, Tourist Trap), Lance LeGault (Mortal Kombat : destruction finale) et Brian Thompson (l’un des punks de Terminator). On note aussi les apparitions de Linden Ashby (qui retrouvera les loups-garous dans la série Teen Wolf), d’Everett McGill (qui en côtoyait déjà lui-même dans Peur bleue) et de Tony Todd (le Candyman en personne !). Sans être aussi culte que d’autres séries fantastiques qui lui furent contemporaines, La Malédiction du loup-garou a tout de même marqué les mémoires, ne serait-ce que pour son approche originale de la lycanthropie (débarrassée de la plupart de ses attributs mystico-folkloriques habituels) et pour une profusion d’effets prosthétiques encore rares à la télévision, si l’on excepte quelques cas particuliers comme Manimal.

© Grégory

Partagez cet article