Scott Hicks signe une adaptation subtile de l'univers de Stephen King, empreinte de nostalgie et de poésie…

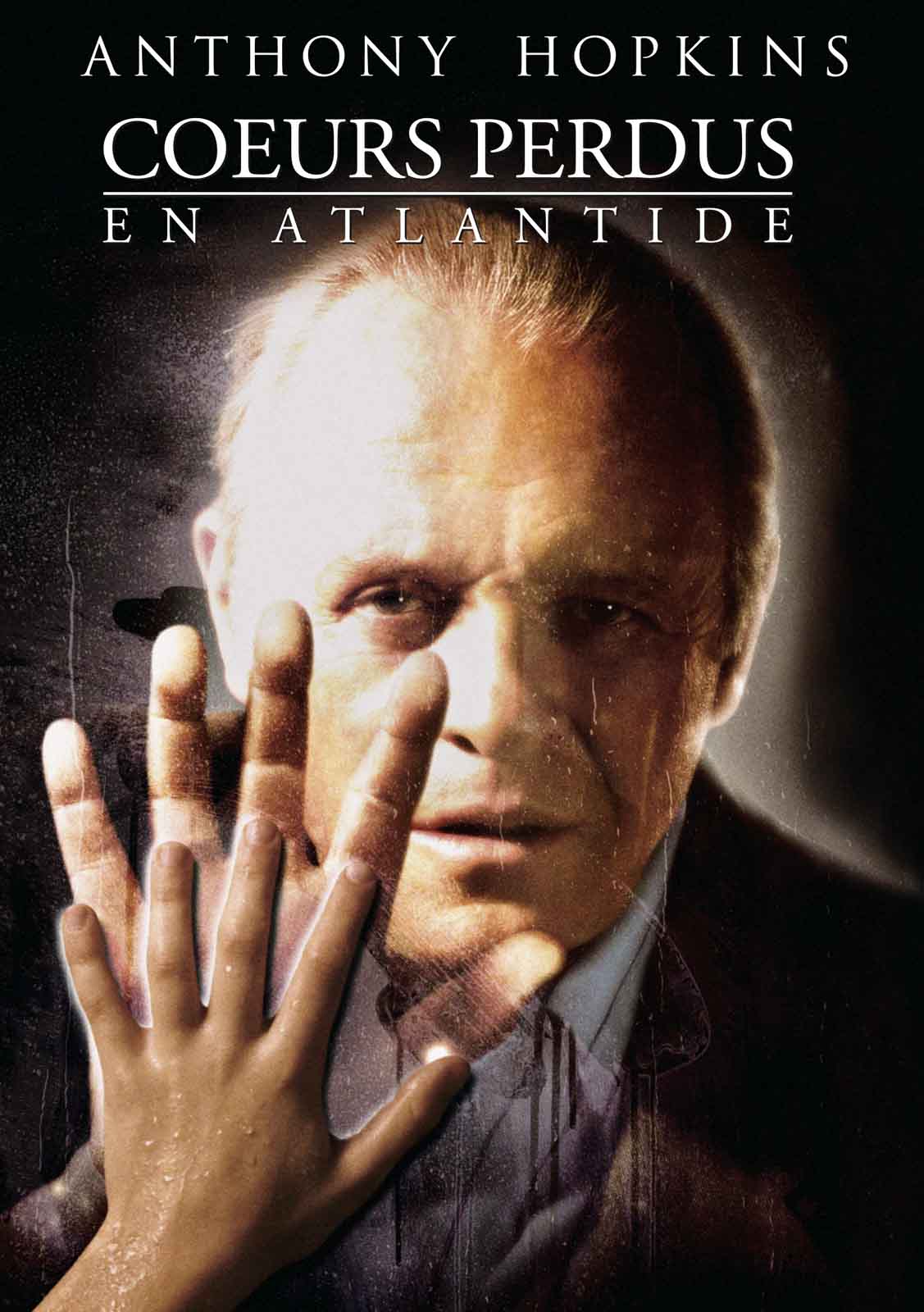

HEARTS IN ATLANTIS

2001 – USA

Réalisé par Scott Hicks

Avec Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Hope Davis, Mika Boreem, David Morse, Alan Tudyk, Tom Bower, Celia Weston

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA STEPHEN KING

Le recueil de Stephen King « Cœurs perdus en Atlantide », paru en 1999, est constitué de cinq nouvelles qui s’imbriquent les unes dans les autres. Impossible à adapter tel quel, le livre ne sert que de base au scénario de son adaptation, signée William Goldman, qui s’appuie principalement sur le premier récit, « Crapules de bas étage en manteau jaune », pour structurer sa narration. En apprenant la mort de ses deux amis d’enfance, Bobby Garfield (David Morse) se remémore sa jeunesse. On le retrouve au début des années 60 à l’âge de onze ans sous les traits du tout jeune Anton Yelchin. Un jour, un homme mystérieux nommé Ted Brautigan (Anthony Hopkins) emménage à l’étage chez les Garfield, car la mère de Bobby a besoin d’argent. Contre un dollar par semaine, le jeune garçon accepte de lui faire la lecture. Ted lui demande aussi de veiller à ce que de maléfiques « hommes de l’ombre » ne traînent pas à sa recherche. Un lien de plus en plus fort commence à se créer entre eux, Bobby étant en quête d’une figure masculine après la mort d’un père qu’il n’a quasiment pas connu.

Les séquences de l’enfance de Bobby sont empreintes de nostalgie et égrainent bon nombre d’éléments récurrents de l’univers de Stephen King : la mère sans le sou qui élève seule son fils (un élément puisé dans les souvenirs réels de l’écrivain), les gamins inséparables qui marchent sur la voie de chemin de fer (Stand by Me), la silhouette menaçante des hommes dans le tunnel (Vengeance Diabolique), les grands qui tyrannisent les petits (Ça)… Les pouvoirs télépathiques de Ted (qui prévoit l’avenir et lit dans les pensées) nous rappellent quant à eux Dead Zone, ce que confirme un des dialogues du film. Lorsque Bobby lui demande ce qui se passe lorsqu’il touche les gens, Ted répond en effet : « Je projette une sorte de fenêtre dans l’esprit des gens. C’est perçu comme un don, pour moi c’est un fardeau. » Etant donné que ses pouvoirs sont convoités par le FBI pour lutter contre le communisme, la traque dont il fait l’objet nous évoque aussi Firestarter.

Un récit fantastique nimbé d'autobiographie

Bon nombre de motifs de l’univers de King semblent ainsi s’être donnés rendez-vous dans Cœurs Perdus en Atlantide, rythmé sur une bande originale laissant la part belle aux standards des Platters, de Fats Domino et de Chuck Berry, ceux que King écoutait lorsqu’il avait 14 ans. L’autobiographie nimbe donc ce récit fantastique duquel Scott Hicks a volontairement écarté les éléments les plus science-fictionnels pour se concentrer sur les personnages et leurs émotions. L’une des plus belles répliques est prononcée par Anthony Hopkins, qui explicite le titre mystérieux du film. « Quand on est jeune, on connaît des moments de bonheur intense », dit-il. « On croit vivre dans un endroit magique qui ressemblerait à l’Atlantide. Puis on grandit et notre cœur se brise en deux. » Cœurs perdus en Atlantide est un petit bijou qui ne rencontrera pourtant pas son public au moment de sa sortie. Son échec au box office et les réactions très mitigées de la critique sont d’autant plus regrettables qu’il se redécouvre avec toujours autant de bonheur. Du reste, la mort prématurée du comédien Anton Yelchin nous rend sa prestation encore plus touchante.

© Gilles Penso

Partagez cet article