Dracula n'est plus qu'un figurant grimaçant dans cet opus qui accentue la violence et l'érotisme pour marquer l'entrée dans les seventies

SCARS OF DRACULA

1970 – GB

Réalisé par Roy Ward Baker

Avec Christopher Lee, Dennis Waterman, Jenny Hanley, Patrick Troughton, Michael Ripper, Michael Gwynn, Wendy Hamilton

THEMA DRACULA I VAMPIRES I SAGA DRACULA DE LA HAMMER

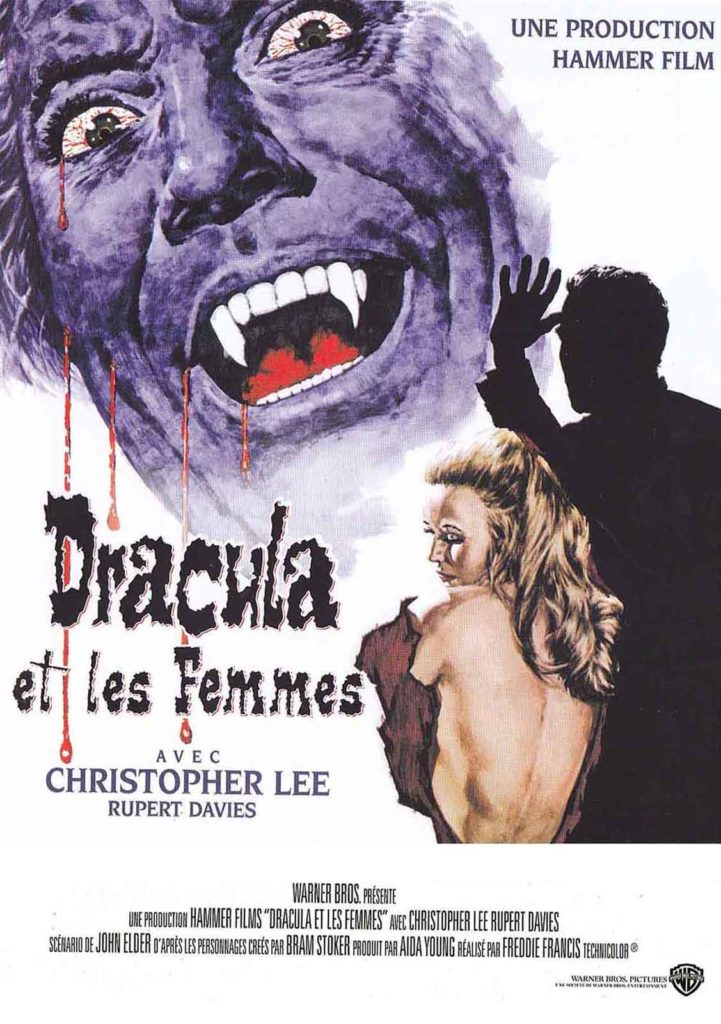

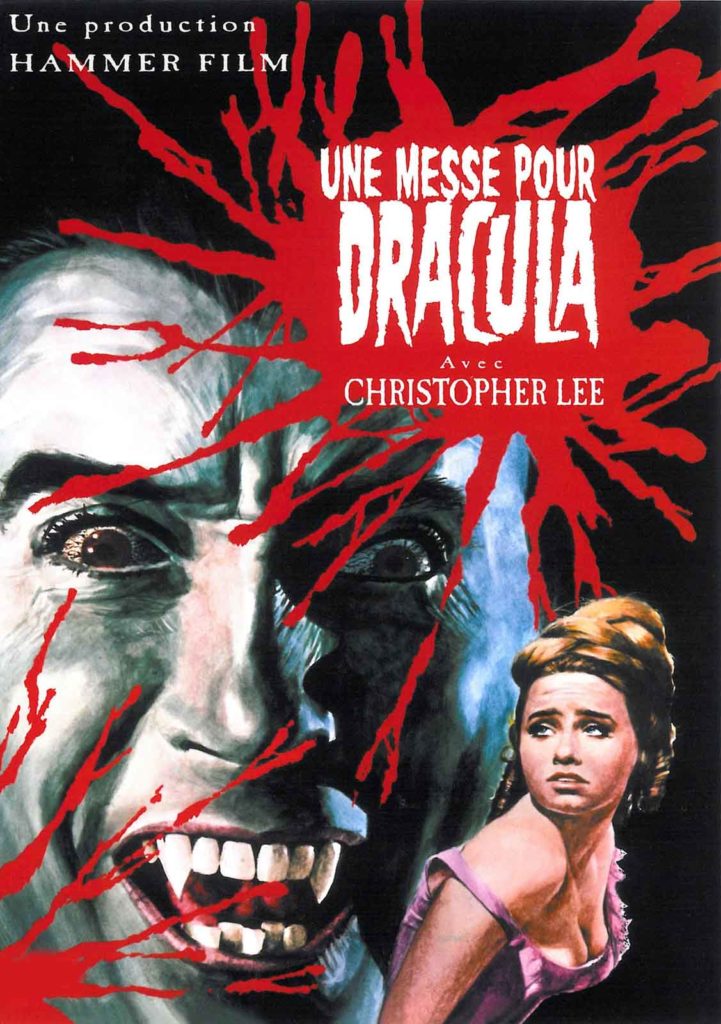

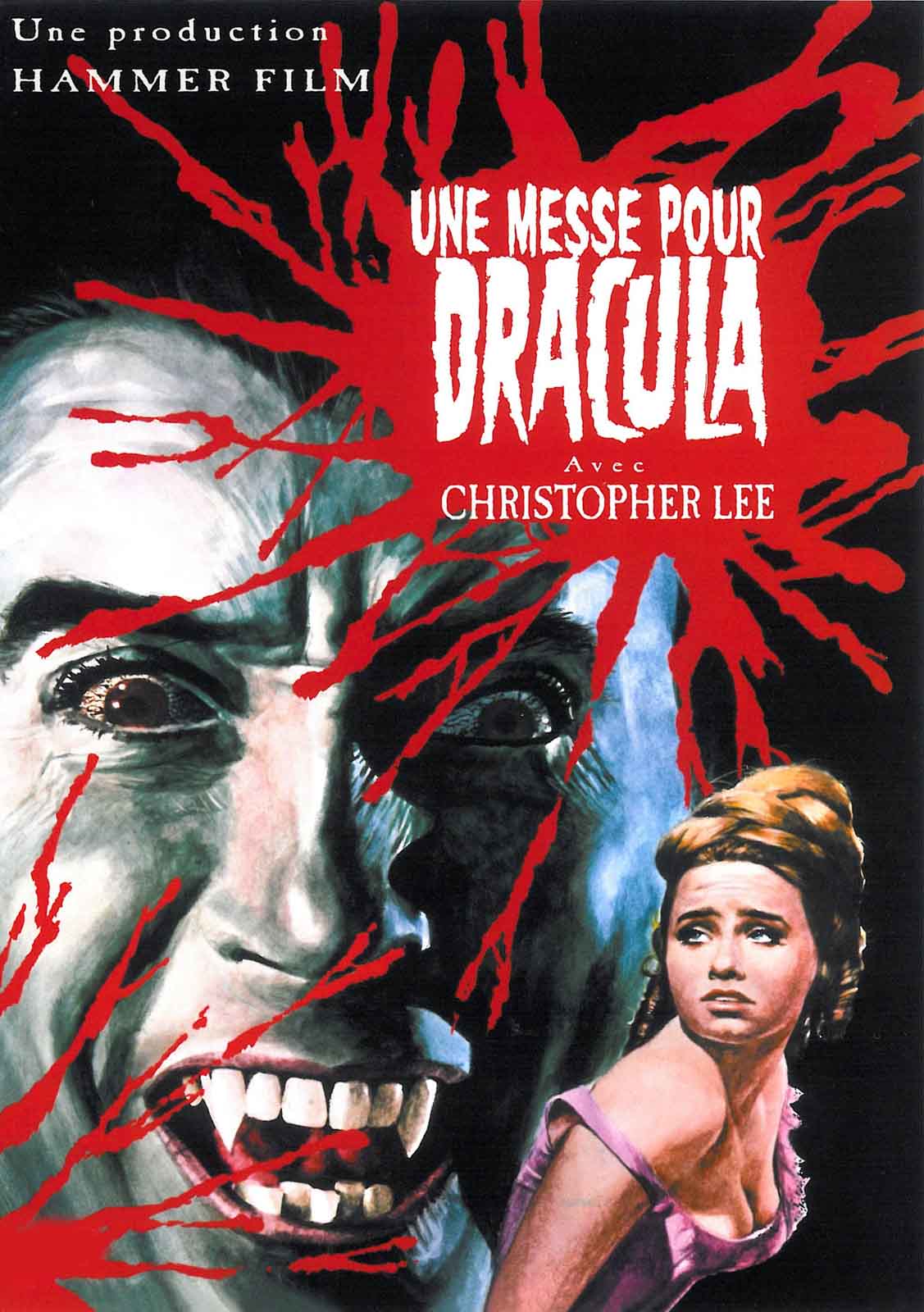

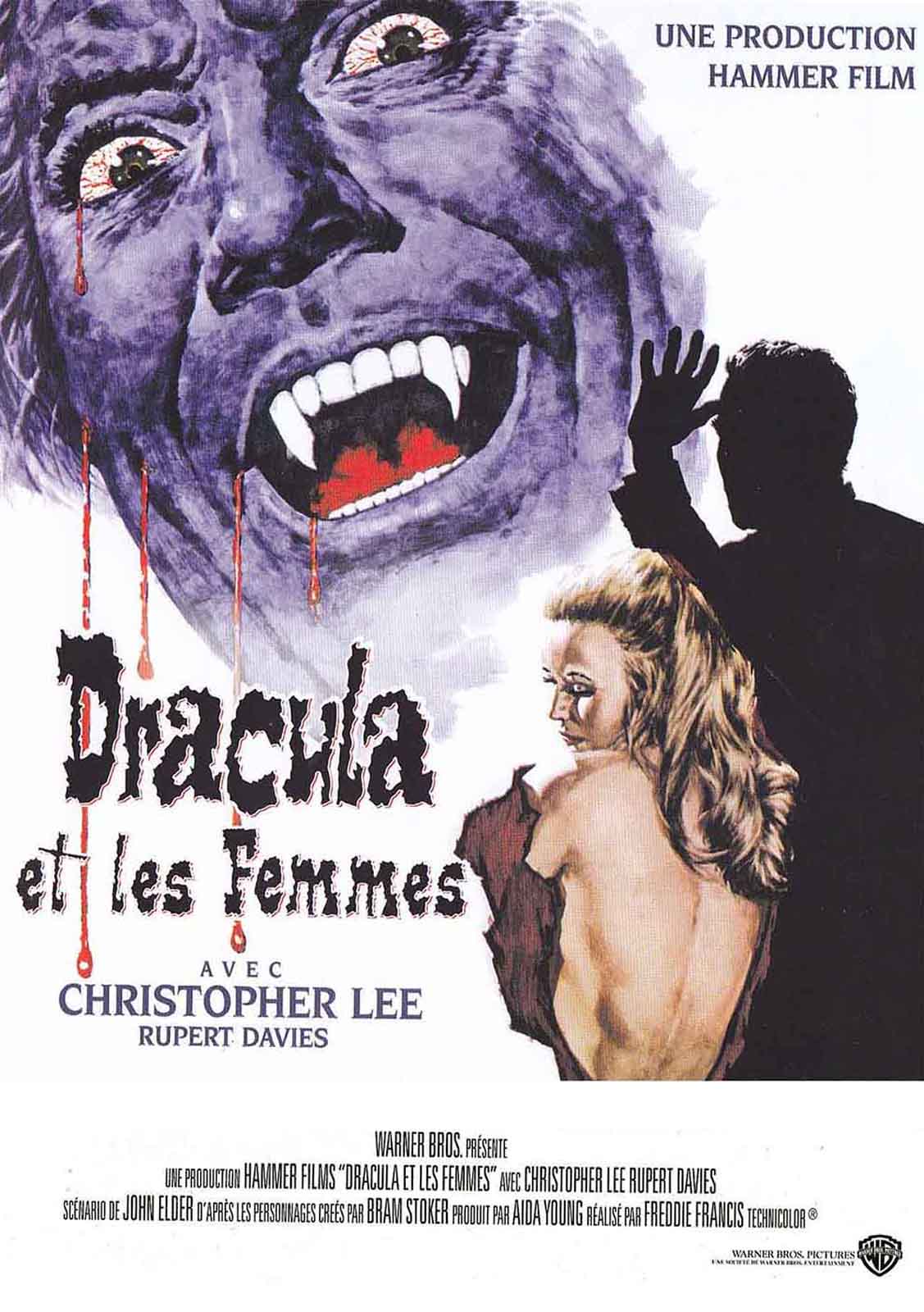

L’excellent diptyque Dracula et les Femmes et Une Messe pour Dracula marquait la fin d’une ère. En entrant dans les années 70, le studio Hammer change de politique et s’efforce de s’adapter aux goûts des spectateurs. Le principe consiste alors à laisser les récits se reposer sur leurs acquis en accentuant leur caractère sanglant. C’est dans ce cadre rigide que le cinéaste Roy Ward Baker (auteur des Monstres de l’espace) signe Les Cicatrices de Dracula, probablement l’un des opus les plus faibles de la saga. Les films précédents essayaient tant bien que mal de trouver une explication, si étrange soit-elle, pour ressusciter le vampire après sa mort rituelle. Ici, l’auteur Anthony Hinds ne s’embarrasse pas de circonvolutions scénaristiques. Une chauve-souris en plastique surgit dans le château de Dracula et crache un peu de sang sur son tombeau. Deux volutes de fumigène et quelques fondus enchaînés plus tard, Christopher Lee apparaît, ouvre les yeux et contemple l’horizon d’un regard colérique, que l’on peut interpréter au choix comme une nouvelle menace à l’encontre de l’humanité, ou comme la lassitude extrême d’un comédien condamné à jouer les vampires quasi-muets au lieu de mieux exploiter son potentiel d’acteur.

Après la découverte d’une jeune fille vidée de son sang, le cou percé de deux orifices écarlates, les villageois partent à l’assaut du château, armés comme il se doit de fourches et de torches. Mais pendant que les hommes incendient les lieux, une chauve-souris vampire massacre les femmes, d’où cette vision macabre d’un amoncellement de cadavres ensanglantés jonchant le lieu saint. En se transportant dans le bourg de Kleinenberg, le film s’adjoint une pointe d’humour (avec les frasques du jeune Paul Carlson) et d’érotisme (la fille du bourgmestre qui se promène les fesses à l’air) pour ratisser large. Par un concours de circonstance vaudevillesque, Paul se retrouve dans le château de Dracula, accueilli par le comte lui-même, mais aussi par un serviteur patibulaire et une jeune femme au décolleté affriolant. Découvrant bien vite dans quel traquenard il est tombé, le jeune homme tente de s’évader, tandis que son frère Simon et son amie Sarah partent à sa recherche.

Grandguignolesque et anecdotique

A partir de là, le scénario n’offre plus rien de consistant, s’appuyant vaguement sur les mécanismes narratifs hérités de Bram Stoker et n’en finissant plus de répéter les mêmes péripéties. Les protagonistes font donc d’incessants allers-retours entre le château et la taverne du coin, quand ils n’arpentent pas les couloirs de l’antre de Dracula en se cherchant les uns les autres. Pour mieux s’accorder avec la violence du cinéma des années 70, Les Cicatrices de Dracula accumule les sévices : coups de poignards répétés, gros plans sur des visages déchiquetés, cadavre découpé à la machette et à la scie, marquage au fer rouge, cadavre empalé… L’aspect érotique n’est pas non plus négligé, quoique de manière moins démonstrative, la morsure du vampire suscitant des râles extatiques chez les victimes féminines. Mais le cocktail a un goût frelaté, et le dénouement grandguignolesque clôt absurdement cet épisode anecdotique.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article