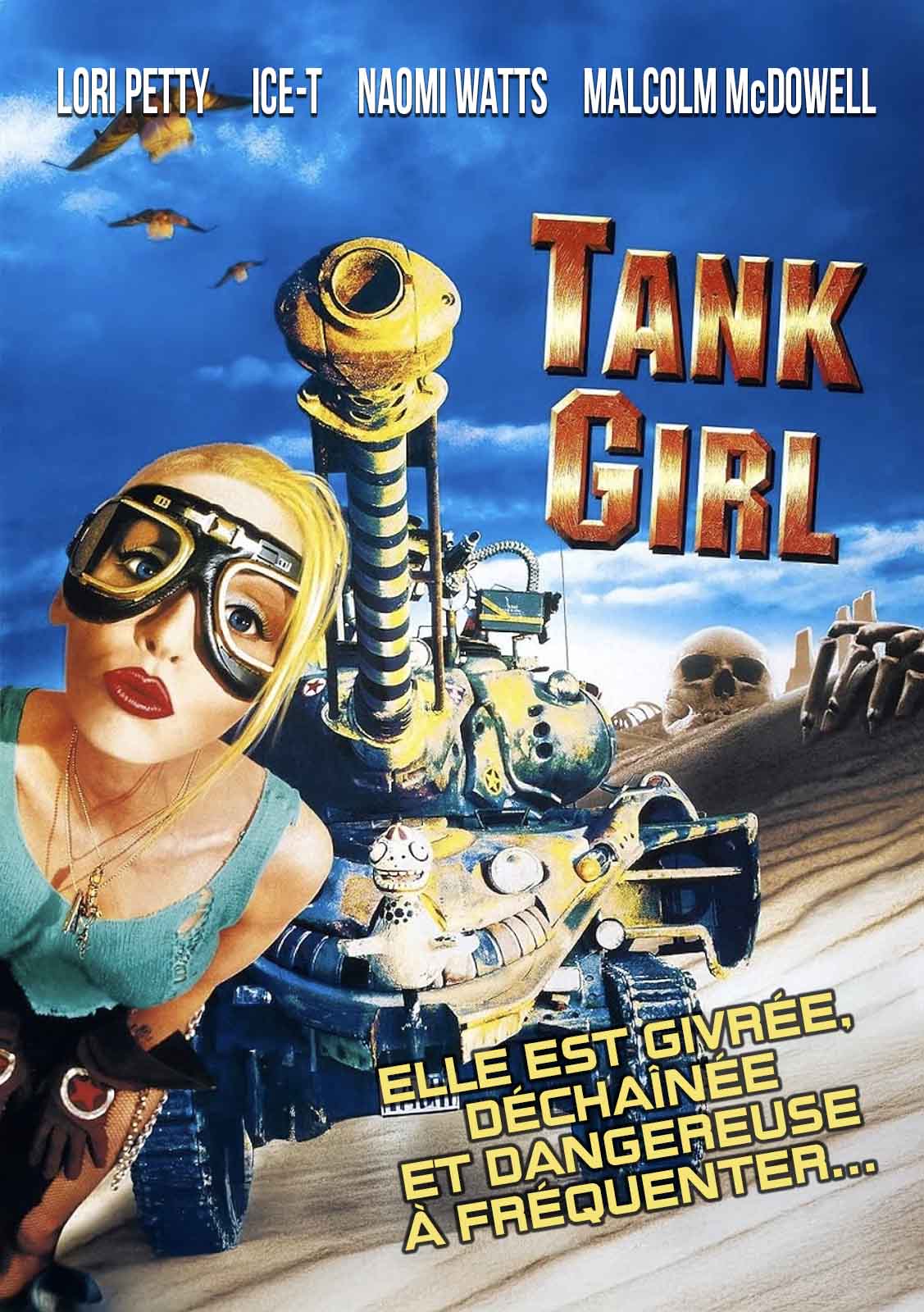

Rachel Talalay adapte sans finesse une bande dessinée culte de la fin des années 80, muant Lori Petty en héroïne punk d'un futur post-apocalyptique

TANK GIRL

1994 – USA

Réalisé par Rachel Talalay

Avec Lori Petty, Ice-T, Naomi Watts, Malcolm McDowell, Iggy Pop, Don Harvey, Jeff Kober, Reg E. Cathey, Scott Coffey, Ann Cusack

THEMA FUTUR

Même si les deux premiers longs métrages de Rachel Talalay, La Fin de Freddy : l’Ultime Cauchemar et Ghost in the Machine, pouvaient largement prêter le flanc à moult critiques, ils témoignaient au moins d’une vraie passion pour le fantastique le plus débridé. Tank Girl, adapté d’une bande dessinée très branchée qu’Alan Martin et Jamie Hewlett créèrent en 1988, s’inscrit dans la même lignée, s’affirmant comme une œuvre décapante embourbée hélas dans une montagne de maladresses. Dans un futur post-apocalyptique dévoré par la sècheresse, que le scénario situe en 2033, la population, peuplée de mutants, convoite l’eau avec avidité. Après l’assassinat de ceux qu’elle aimait, Rebecca Buck, une jeune fille incarnée par Lori Petty, devient rebelle et vole un tank. Aidée par les Rippers, des mutants mi-hommes mi-animaux vivant sous terre, et de la timide Jet Girl (Naomi Watts), elle affronte la compagnie Water Power de Kesslee (Malcolm McDowell), qui détient le monopole des dernières ressources de la Terre. Tourné « à l’esbroufe », s’encombrant d’une bande originale racoleuse, s’exprimant visuellement par le tape à l’œil, Tank Girl érode peu à peu l’intérêt que les premières péripéties suscitent chez le spectateur. Pourtant, ce futur désertique (avec un navire échoué sur le sable, façon Rencontres du Troisième Type), cette armée malfaisante menée par l’impérial Malcolm McDowell ou encore cette blonde héroïne qui change de look à chaque scène (une vingtaine de tenues en tout, dont une allusion à l’accoutrement des « drougies » d’Orange Mécanique) éveillent la curiosité dans un premier temps.

Il en est de même pour le style narratif, intercalant en guise de transitions des dessins (animés ou simplement filmés au banc-titre) qui évoquent la BD originale, et pour les thématiques générales du film qui défendent des idées séduisantes. Anticonformisme, lutte contre l’oppression et individualisme sont en effet les maîtres mots de Tank Girl. Mais bien vite, le scénario marque ses propres limites et finit par épuiser ses possibilités. Le décrochage complet de l’attention peut se situer assez précisément au moment de l’intervention des Rippers, des hommes animaux qui n’auraient pas dépareillé dans La Cité des Monstres. Créés par l’atelier de Stan Winston, ces kangourous anthropomorphes sont d’indéniables réussites techniques, mais n’offrent aucun intérêt dramatique, si ce n’est le prétexte à une love story quelque peu zoophile et à un affrontement final en règle contre les méchants.

Une love story zoophile

Et comme un film qui veut s’ériger de force en « cult movie » à grands coups de musique très mode (techno et rap y compris), de looks destroy (mi grunge, mi punk), de numéros musicaux parodiques (où plane l’ombre du Rocky Horror Picture Show), et d’effets de mise en scène sous influence (les onomatopées dessinées qui rythment le combat final sont tout droit héritées du Batman des sixties) devient rapidement agaçant, Tank Girl finit par susciter plus d’ennui que d’amusement. C’est d’autant plus dommage que ses deux héroïnes (Lori Petty, jusqu’alors bien sage second rôle de Point Break et Sauvez Willy, et Naomi Watts, future héroïne du Cercle et de King Kong) sont pleines d’attrait, que les effets spéciaux visuels sont très réussis et que le ton général est joyeusement loufoque.

© Gilles Penso

Partagez cet article