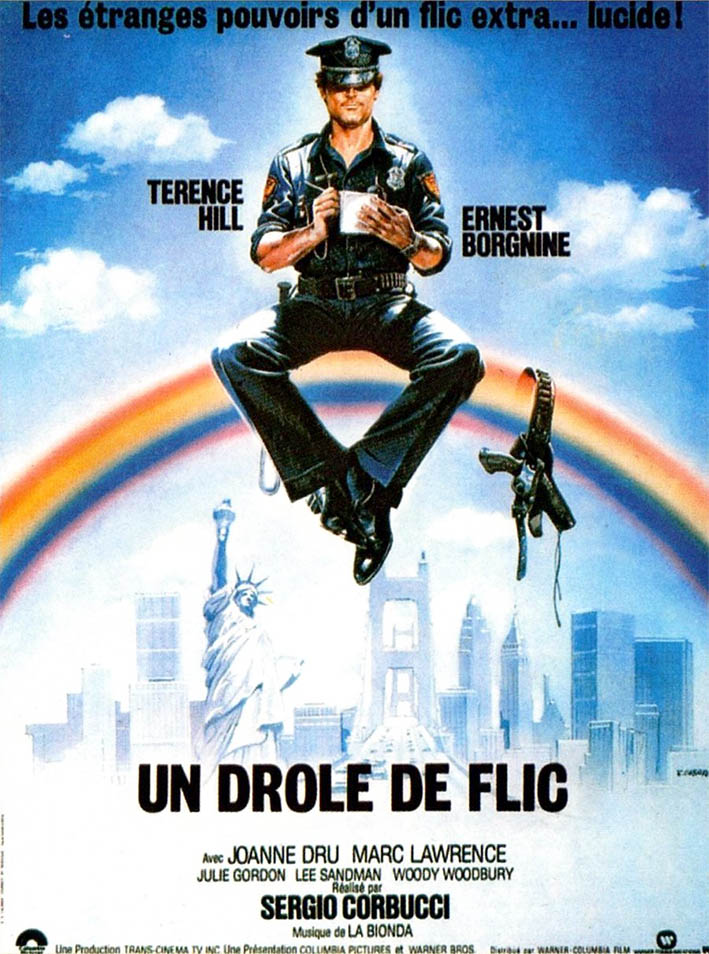

Terence Hill joue un policier soudain doté des mêmes pouvoirs que Superman dans cette parodie pataude mais attachante

POLIZOTTO SUPERPIÙ / SUPER FUZZ / SUPER SNOOPER

1980 – ITALIE

Réalisé par Sergio Corbucci

Avec Terence Hill, Ernest Borgnine, Sal Borgese, Charles Buie, Joanne Dru, Bobby Gale, Herb Goldstein

THEMA SUPER-HEROS

Spécialiste italien du cinéma bis musclé, Sergio Corbucci a signé deux westerns spaghetti majeurs (Django et Le Grand silence) avant de diriger le duo Bud Spencer et Terence Hill dans Pair et impair et Salut l’ami adieu le trésor. En 1980, il se plia à la mode des super-héros lancée par le Superman de Richard Donner. Le voilà donc embarqué dans un improbable Poliziotti Superpiù (traduit en anglais par Super Fuzz au cinéma puis Super Snooper en vidéo) qui donne la vedette à Terence Hill, cette fois-ci privé de son habituel comparse barbu et ventripotent. Et comme toujours, le film cache ses origines italiennes sous des allures très américaines.

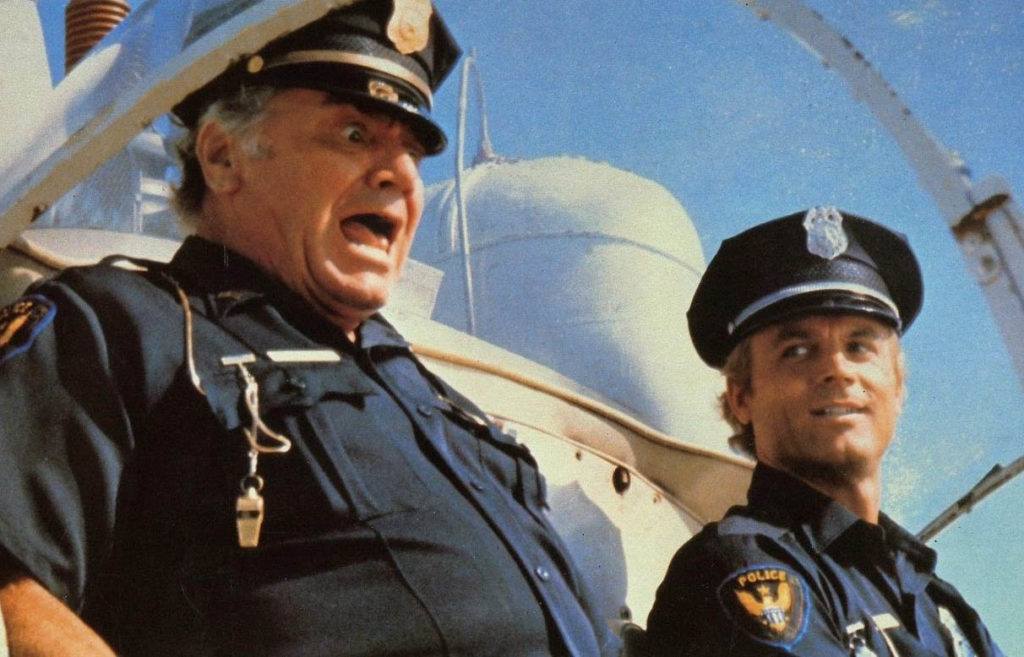

Dans le rôle du policier Dave Speed (un patronyme qui annonce déjà la couleur), Hill pousse le zèle jusqu’à partir réclamer au fin fond des marécages de l’Amérique profonde l’argent d’un contribuable n’ayant pas payé une contravention. Or personne n’a songé à le prévenir qu’un essai de bombe au plutonium rouge serait pratiqué sur les lieux le jour même. La bombe explose et irradie notre fier représentant de l’ordre qui, dès lors, se trouve doué de pouvoirs extraordinaires. Son partenaire le sergent Dunlop, auquel Ernest Brognine prête sa trogne impayable, voit tout ça d’un mauvais œil, son esprit cartésien s’accommodant mal aux nouvelles capacités de Speed. A l’instar de Superman, le « drôle de flic » possède un point faible. Sa kryptonite à lui, c’est la couleur rouge. Dès que cette couleur entre dans son champ de vision, ses super-pouvoirs disparaissent. Lorsqu’ils s’en rendent compte, le sinistre Tony Torpedo (Marc Lawrence), chef d’une bande de fabricants de faux billets, et Rosy la Bouche (Joanne Dru), sa complice qui eut jadis son heure de gloire à Hollywood, décident de retourner contre lui cette faiblesse…

L'ancêtre du buddy movie ?

La totale méconnaissance du genre ici traité contribuerait presque à rendre Un drôle de flic touchant, tant Corbucci et son co-scénariste Sabatino Ciuffini semblent patauger dans le brouillard, abordant le thème des super-pouvoirs dans l’anarchie la plus totale malgré une manifeste envie de bien faire. Ainsi Dave Speed cumule-t-il des capacités proches de celles de Superman (super-vitesse, capacité de voler, insensibilité aux balles, vision à travers les parois opaques, indestructibilité) avec des dons paranormaux (télékinésie, prévision du futur) et d’autres totalement fantaisistes (possibilité de faire disparaître les gens ou de les immobiliser, compréhension du langage des poissons, capacité de marcher sur l’eau comme Jésus !). Tout ce qui peut contribuer à la mise en place de gags aux gros sabots est ici mis à contribution. Bien sûr, Terence Hill ne se départit jamais de son sympathique charisme, et Borgnine excelle dans le registre de la bougonnerie, ce qui, mine de rien, place Un drôle de flic en précurseur du buddy movie policier qui n’acquerra ses lettres de noblesses que quelques années plus tard avec 48 heures et L’Arme fatale. Les amateurs de disco apprécient joyeusement la bande son du film, saturée de musique électro-funk déclinant jusqu’à plus soif le tube « Supersnooper » interprété par le groupe The Oceans. Quant aux francophones, ils peuvent se délecter d’une VF savoureuse dominée par les voix de Dominique Paturel et Jean Violette. Ajoutez à ça quelques idées gentiment délirantes (l’envol de la bulle de chewing-gum géante) et vous obtenez une comédie certes pataude mais finalement assez fréquentable.

© Gilles Penso

Partagez cet article