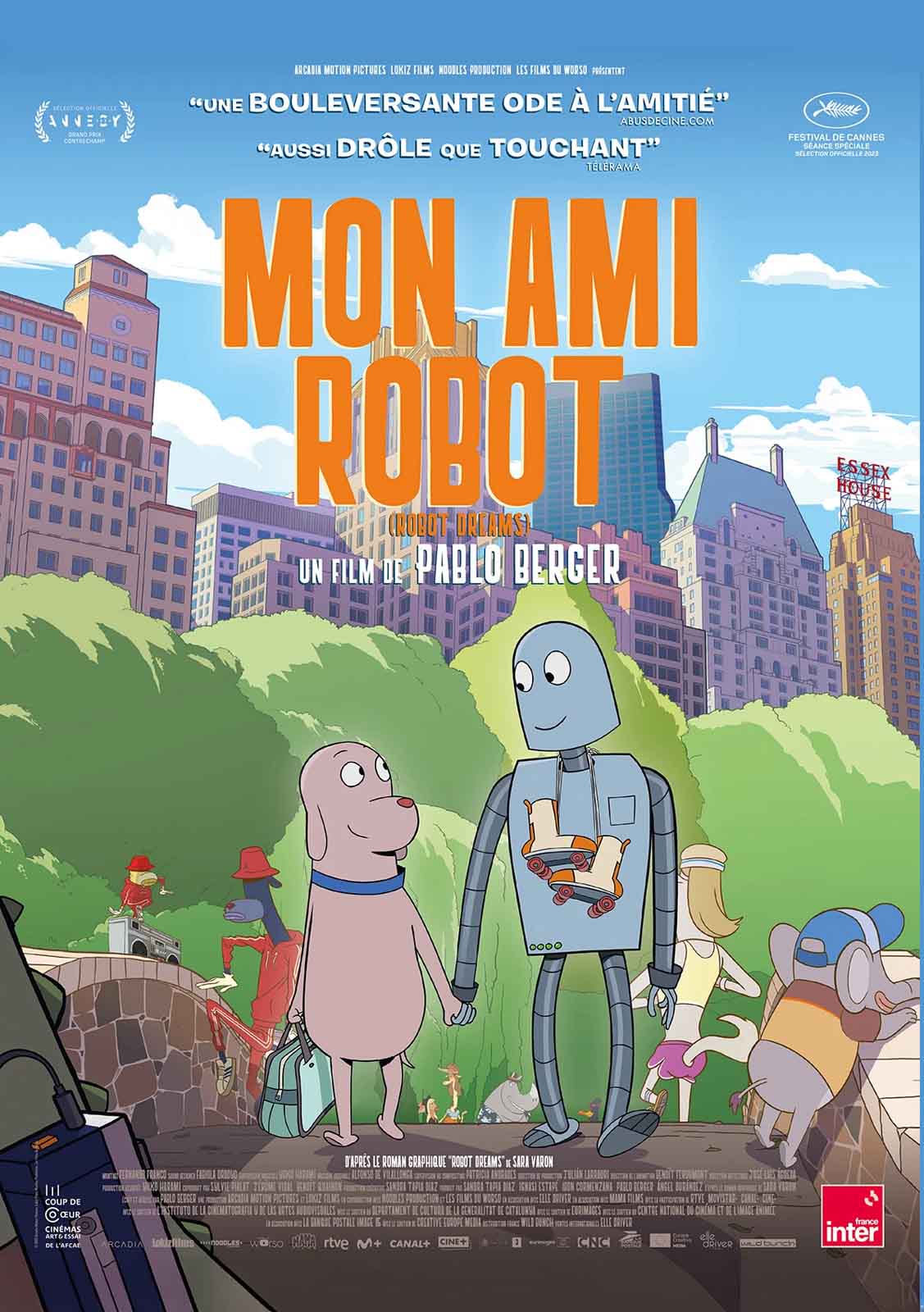

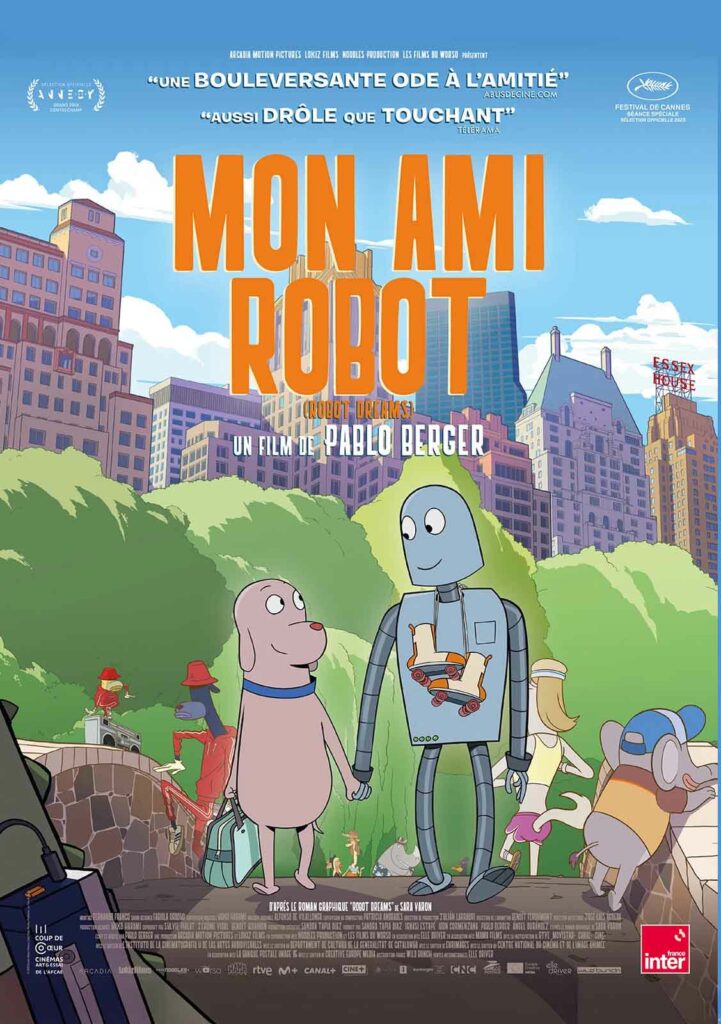

L’audacieux réalisateur espagnol multi-primé Pablo Berger anime le volumineux roman graphique à succès de l’américaine Sara Varon…

ROBOT DREAMS

2023 – ESPAGNE / FRANCE

Réalisé par Pablo Berger

Avec la voix de Ivan Labanda

THEMA ROBOTS

Diplômée de l’Art Institute of Chicago, Sara Varon déménage à New York City pour poursuivre ses études à l’école d’Art : The School of Visual Arts. Autrice reconnue, auréolée de prix prestigieux comme le Eisner Award, plus à l’aise à croquer des animaux que des humains, son univers anthropomorphique représente un tendre bestiaire illustré qui séduit autant les adultes que les enfants. Pour preuve, Pablo Berger, collectionneur passionné d’ouvrages sans paroles, est tombé sous le charme de Robot Dreams, paru en 2007 chez l’éditeur First Second Books. Le cinéaste y a retrouvé les émotions de son film Blancanieves, librement adapté du conte des frères Grimm, et Prix Goya du meilleur film et du meilleur scénario en 2013. Après Abracadabra, son troisième long-métrage sorti en 2017, présenté comme une comédie fantastique et émancipatrice sur le thème de l’hypnose, il rédige alors un scénario et rencontre l’illustratrice qui, après avoir pris connaissance de l’univers du réalisateur, lui donne carte blanche pour adapter son œuvre. Pour son premier film d’animation, l’auteur se verra honoré d’une Première mondiale au 76ème Festival de Cannes en mai 2023, et du Grand prix contrechamp au 47ème Festival d’Annecy en juin. C’est donc sous les meilleurs auspices que le film prépare sa sortie pour les fêtes de fin d’année sous le titre Mon ami Robot.

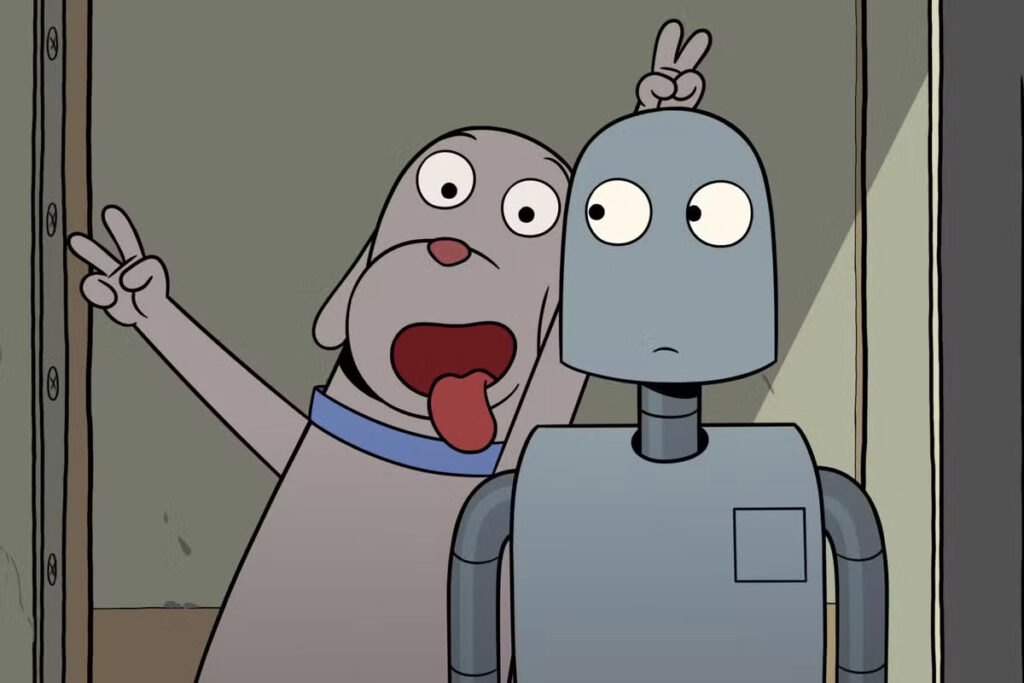

Dans son cosy appartement de Manhattan, le chien Dog comble sa solitude en regardant la télévision. Ainsi, il découvre une publicité pour un robot en kit qu’il s’empresse de commander. Une fois assemblé, Robot devient le meilleur ami du chien et transforme sa vie. Lors d’une journée sur la plage de Coney Island, Robot, qui ne refuse rien à son compagnon, se retrouve rouillé et à l’arrêt après s’être risqué à une baignade dans la mer. Pourtant inséparables, Dog se voit contraint d’abandonner momentanément son ami sur le sable. A nouveau seul, tentant de s’adapter aux circonstances, il sera pris de remord et retournera armé de sa boîte à outils pour réparer son ami délaissé. Mais, la saison estivale étant terminée, l’accès à la plage lui sera interdit. Au fil des saisons, Robot, paralysé puis mutilé, sera livré à toutes les intempéries et au pillage. Prisonnier de ses rêves (et de ses cauchemars), il ne lui restera que le ciel pour s’évader en pensée, la compagnie d’oiseaux venus nicher près de lui, et l’espoir de retrouver un jour celui dont il fut le complice éphémère.

Une poignante étude de sentiments

Sous des aspects de films pour enfants, Mon ami Robot est une poignante étude de sentiments et d’émotions qui vont de la joie et de l’euphorie de partager les bonheurs de l’existence avec son alter-égo, au désenchantement et l’amertume de l’abandon, jusqu’à la reconstruction grâce aux hasards de la vie et à la faculté de résilience. On apprécie dans cette exploration la peinture détaillée des rues de la Grande Pomme où le réalisateur a vécu et rencontré sa femme lors de ses études dans les années 80-90. Soucieux de rendre hommage à la ville telle qu’il l’a connue, il s’est appliqué à soigner les arrière-plans à l’instar du maître Miyazaki. On notera d’ailleurs de nombreux clins d’œil cinéphiliques dans des séquences qui évoquent le cinéma de Jacques Tati, muet lui aussi, ou les ballets de Busby Berkeley. Si le film a pris des libertés par rapport à son support original, il le respecte dans les ressentis émotionnels qui en font toute la force et qui tournent autour de ces questions : Qu’est-ce que l’amitié ? La fidélité ? Lorsqu’un seul être vous manque, le monde est-il vraiment dépeuplé, comme le dit le poète ? Un ami est-il jetable ou remplaçable tel un objet que l’on oublie sur la plage, ou un robot qui obéirait à tous nos désirs ? L’amitié serait-elle périssable, destinée à ne pas survivre à la fin de l’été ? Les pensées de Dog et de Robot sont palpables dans ce film sans paroles, et leurs questionnements semblent s’adresser à un public plus adulte qu’enfantin. Mais c’est là que les animaux permettent une distance pour aborder des thèmes qui interrogent aussi l’enfance, comme l’absence de l’autre ou le temps qui transforme les choses et les êtres sur son passage. Avec sa longueur assumée, ses ballades dans la Cité (où l’on peut voir les Twin Towers encore intactes), le choix de répéter la chanson September d’Earth Wind & Fire à côté de la bande originale, Mon ami Robot, est un feu d’artifices émotionnel qui invite à l’introspection.

© Quélou Parente

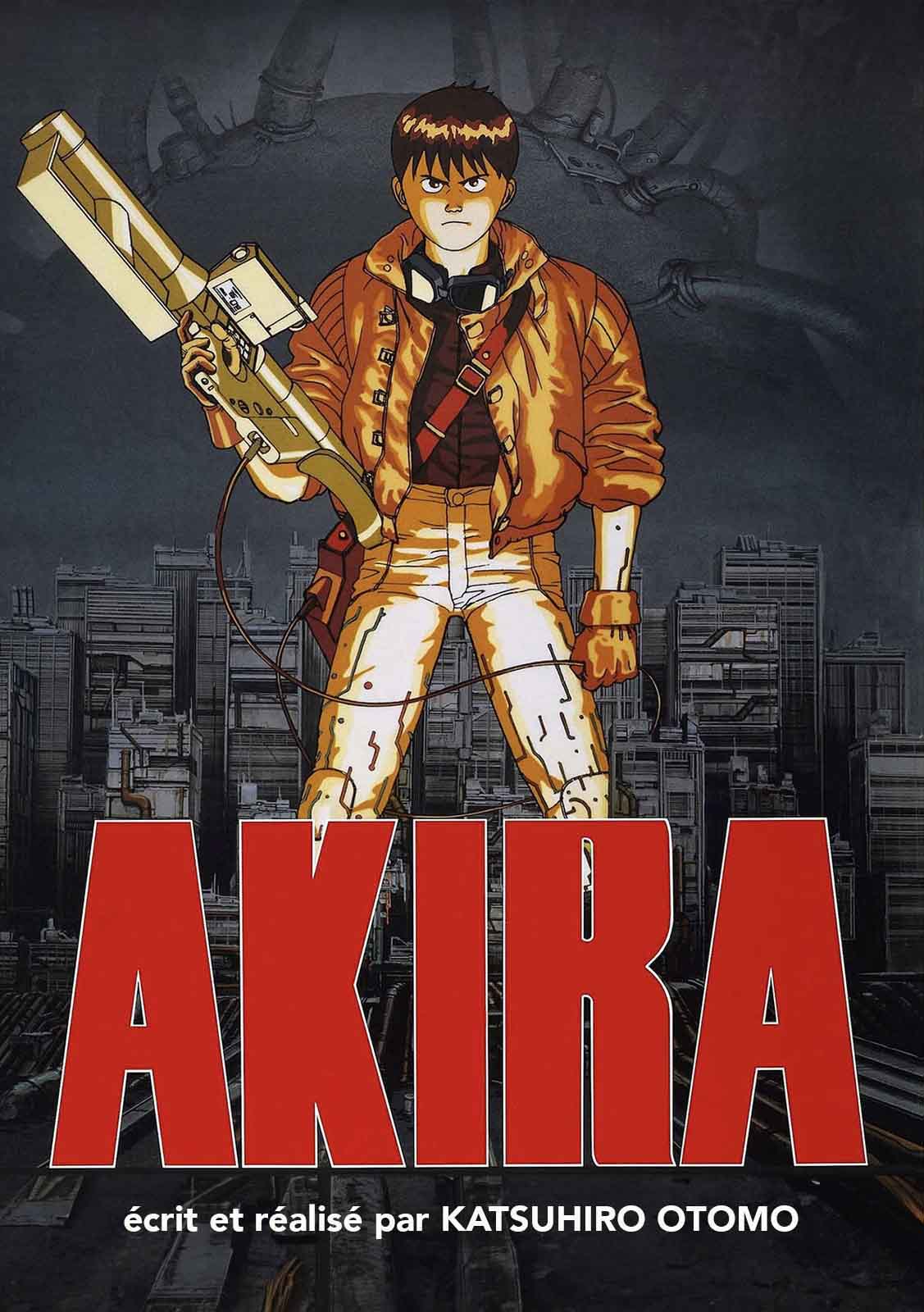

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article